Rabu, 12 Juli 2023

Home »

penjajahan di indonesia

» penjajahan di indonesia

penjajahan di indonesia

By Lampux.blogspot.com Juli 12, 2023

membawa cukup banyak rempah-rempah ke negeri Belanda. Sejak saat itu

banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang melakukan ekspedisi untuk

mencari rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1601 empat belas buah

ekspedisi yang berbeda diberangkatkan dari Belanda setelah armada dibawah

pimpinan Jacob van Neck berhasil memperoleh keuntungan sebanyak 400

persen pada tahun 1599.1

Banyaknya kedatangan para pedagang Eropa ke Indonesia menyebabkan

persaingan yang sangat ketat antar pedagang dan perusahaan. Persaingan

ketat antara perusahaan pelayaran niaga dalam mengklaim monopoli

perdagangan di Asia, khususnya Nusantara menyebabkan keuntungan yang

diperoleh merosot. Untuk mengatasi hal itu pihak pemerintah Belanda

memutuskan untuk menyatukan semua perusahaan pelayaran niaga tersebut

dalam satu perusahaan saja. Pada tanggal 20 Maret 1602 dengan bantuan

pemerintah masing-masing, dan intervensi keluarga Oranye (Pangeran

Mauritz), Staten General mengeluarkan sebuah surat izin (Octrooi) pada

Hal ini membuktikan bahwa wilayah Indonesia

sudah mulai menjadi tujuan utama dan incaran tokoh imperialisme yang

mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi industri negerinyasebuah perusahaan yang dinamakan Verenigde Oostindische Compagnie

(Serikat Perusahaan Perdagangan di Asia Timur).2

Perkembangannya, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) tidak

hanya menciptakan jabatan Gubernur Jenderal untuk menangani secara lebih

tegas lagi urusan-urusan VOC di Asia, tetapi juga mempunyai sebuah markas

besar yang tetap yaitu di Jayakarta. Nama Jayakarta sendiri kemudian diubah

menjadi Batavia3

2 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah

Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-1900).

Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 29.

3 Batavia diambil dari nama suku bangsa Jerman Kuno di negeri

Belanda, lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam

Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-

1900). Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 45.

setelah Jenderal Jan Pieterszoon Coen merebut Jayakarta

dari Pangeran Wijayakrama. Pangeran Wijayakrama adalah seorang pangeran

beragama islam yang memerintah Jayakarta sebagai wakil dari kerajaan

Banten.

Coen kemudian membangun benteng-benteng pertahanan dan

membangun sebuah kota baru yang memiliki pola dan tata letak meniru kotakota di negeri Belanda di kota Batavia. Sejak saat itu Batavia menjadi pusat

persekutuan dagang VOC untuk wilayah Hindia bagian timur. Pembangunan

pusat pemerintahan Belanda di wilayah koloni ini menyebabkan mulai

berdatangannya bangsa Belanda untuk mengadu nasib di negeri jajahan

Nusantara.

Perkembangan VOC sejalan dengan pembangunan kota Batavia. VOC

yang dibekali dengan hak istimewa4

, menjelma menjadi sebuah pemerintahan

yang mempunyai struktur yang rapi bak sebuah negara bagian dari Kerajaan

Belanda. Padahal pada awal pembentukannya, VOC hanyalah sebuah

perusahaan yang dirancang untuk melakukan perdagangan secara monopoli

antara Asia dan negeri Belanda. Pembangunan kota Batavia berjalan dengan

sangat pesat. Jumlah penduduk kota Batavia meningkat sampai tiga kali lipat

dalam jangka waktu delapan tahun, meskipun pembangunan kota baru selesai

pada tahun 1650.5

Penduduk yang terdapat di kota Batavia pada masa itu pun semata-mata

terkait dengan kegiatan VOC yang monopolistik. Menurut R. Z. Leirissa

penduduk kota Batavia pasa masa itu dapat dibagi menjadi enam katagori,

yaitu:6

1. Pegawai dan tentara VOC;

2. Vrijburger atau bekas pegawai atau tentara VOC yang tidak mau

kembali ke tanah airnya;

3. Mestizo atau orang yang berdarah campuran Belanda-Asia;

4. Mardijker atau bekas budak yang telah dibebaskan;

5. Orang-orang Asia (sebagian besar adalah orang Cina);

6. Berbagai etnis lain dari Nusantara.Kedatangan sejumlah pegawai-pegawai VOC ke Hindia Belanda inilah

yang mempengaruhi lahirnya sistem pernyaian di Hindia Belanda khususnya

di Pulau Jawa. Kebanyakan dari pegawai-pegawai Eropa itu datang ke Hindia

Belanda sebagai perjaka. Alasannya adalah adanya peraturan yang tidak

memperbolehkan untuk menikah, selain itu juga karena pegawai-pegawai

Eropa baru tersebut belum mempunyai pendapatan yang memadai untuk

menanggung sebuah keluarga Eropa. Mereka memang bermaksud untuk

menikah dengan seorang wanita Eropa begitu mereka kembali ke tanah

airnya. Karena itu perkawinan dengan wanita pribumi tidak biasa terjadi,

walaupun bukan tidak pernah terdengar.7

The more well-to-do officials and estate-owners could have more than

one concubine, at least at the beginning of the nineteenth century: Van

Reede tot de Parkeler, Governor og Java’s Northeast Coast had

twenty ‘favourites’, Van Bronckhorst, Resident of Juwana, had a

‘serail’, and Van Lawick van Pabst, Commissioner of Native Affairs in

Buitenzorg and the Priangan, was reported to have inspected his

district with his concubines in attendance (all examples between 1800

and 1810)

Diantara pegawai-pegawai Eropa

tersebut memilih untuk tinggal dengan nyai pribumi sebagai gundikPernyataan Peter Boomgard diatas membuktikan bahwa pengambilan

seorang nyai oleh para pegawai Eropa sangat digemari, mereka tidak hanya

akan mengambil seorang nyai saja, tetapi bahkan lebih dari satu. Hal ini

dipicu pemikiran bahwa memelihara seorang nyai dianggap lebih bermanfaat

dan menguntungkan. Tidak semua orang Jawa bisa menganggap bentuk pernyaian ini sebagai hal yang tepat, tetapi perilaku ini tidak mengalami

perlawanan secara terang-terangan.

Nyai merupakan lambang romantisme seksual yang memberi kunci

suksesnya kolonialisme. Sampai abad ke 20, menurut dongeng orang-orang

kaya Belanda yang menetap atau bertugas ke Hindia Belanda dinasehatkan

selekas mungkin memelihara Nyai sehingga si “majikan” dapat mempelajari

bahasa, adat istiadat, dan misteri di “Timur” dengan cepat.9

Politik Pintu Terbuka juga turut andil dalam mempengaruhi jumlah

pegawai-pegawai Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Pembangunan

ekonomi dalam bentuk perkebunan-perkebunan, industri-industri manufaktur,

maupun industri pertambangan mengakibatkan dibutuhkan lebih banyak lagi

tenaga kerja. Dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 mendukung migrasi

para pegawai Eropa ke Hindia Belanda menjadi semakin mudah. Awalnya

sebagian besar imigran Eropa terdiri atas golongan militer, yang besar kecil

jumlahnya tergantung pada keadaan peperangan yang terjadi di Hindia

Negeri “Timur”

adalah sebutan untuk wilayah koloni di Asia Timur yang jaraknya sangat jauh

dari negeri Belanda, memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat

sampai ke sana. Selain menghabiskan banyak waktu dalam perjalanannya,

kondisi wilayah koloni juga masih sangat jauh terbelakang bagi bangsa

Belanda. Berbagai fasilitas publik yang sudah ada di Belanda tidak dapat

dijumpai di sanaBelanda. Akan tetapi semenjak perdagangan, perkebunan, dan industri di

Hindia Belanda mengalami pertumbuhan pesat di akhir abad 19 dan awal

abad 20, maka kehadiran imigran para kapitalis dan profesional sipil Eropa

semakin banyak jumlahnya.10

Sebenarnya praktik pernyaian sudah banyak terjadi di kalangan para

pedagang Asia dan Portugis ketika jumlah kaum pria Belanda atau Eropa

tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang ada.

Meningkatnya arus kedatangan orang-orang

Eropa ke Jawa baik sebagai pejabat pemerintah kolonial maupun sebagai

pengusaha swasta penenaman modal pada industri perkebunan, telah

menimbulkan derasnya arus modernisasi gaya hidup.

B. Kondisi Jawa pada Tahun 1870-1942

Jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang jauh lebih sedikit

mengakibatkan semakin maraknya praktik pernyaian pada masa

pemerintahan Belanda di Hindia Belanda sejak dibentuknya VOC di Batavia.

Memang harus diakui bahwa kebutuhan seksual menghadirkan nyai di daerah

perkebunan, di dunia sipil, maupun dalam tangsi-tangsi militer.

Pada tahun 1870 hingga 1942 terjadi beberapa tahap peristiwa yang

penting bagi negara Indonesia. Walaupun Negara Kesatuan Republik

Indonesia belum terbentuk, namun pada sekitaran tahun inilah mulai terjadi

perubahan besar bagi rakyat pribumi. Peristiwa awal adalah dihapuskannya cultuurstelsel12

1. Politik Kolonial Liberal

(Sistem Tanam Paksa) dan digantikan dengan politik kolonial

Liberal. Politik kolonial Liberal ditandai dengan dikeluarkannya UndangUndang Agraria pada tahun 1870, kemudian disusul politik Ethis dan

berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada 1942.

Tahun 1870 menjadi masa yang penting dalam perjalanan sejarah

bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pada tahun ini menjadi tonggak

awal modernisasi di Hindia Belanda khususnya di Jawa. Masa antara 1870

sampai dengan 1900 dalam sejarah kolonial dilihat sebagai masa Liberal.

Artinya masa dimana pemerintah melepaskan peranan-peranan

ekonominya (Tanam Paksa, Monopoli rempah-rempah) dan menyerahkan

eksploitasi ekonomi kepada modal swasta. Pemerintah hanya bertindak

sebagai wasit atau penjaga keamanan yang dilakukan melalui birokrasi dan

tentaranya.

Rakyat mengalami masa penderitaan sangat berat akibat

Cultuurstelsel hingga tahun 1870, yang banyak merenggut nyawa rakyat

Dimulai dari tahun inilah Hindia Belanda mengalami

perubahan yang sangat besar, banyaknya pihak swasta yang datang ke

Hindia Belanda membawa pengaruh modernisme dari berbagai negara. pribumi. Permasalahan yang timbul akibat Cutuurstelsel ini

mengakibatkan munculnya pertentangan di negeri Belanda. Melalui sistem

ini Belanda mengalami surplus keuangan tetapi ini tidak dibenarkan

karena dianggap melakukan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan

Sunda. Penindasan ini dianggap tidak manusiawi karena mempekerjakan

rakyat pribumi tanpa memberikan upah, rakyat pribumi diharuskan terus

bekerja tanpa imbalan yang setimpal.

Tahun 1860, seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Douwes

Dekker menerbitkan sebuah novel yang berjudul Max Havelaar dengan

nama samaran ‘Multatuli’.

Perdebatan yang terjadi antara kaum liberal yang menginginkan

dihapuskannya sistem Tanam Paksa dan kaum Konservatif, akhirnya

mencapai kesepakatan yaitu dengan dihapuskannya sistem Tanam Paksa

ini sedikit demi sedikit. Kaum Konservatif merupakan kelompok yang

tetap ingin mempertahankan sistem Tanam Paksa karena telah berhasil

Buku ini mengisahkan tentang keadaan

pemerintah kolonial atas penindasannya terhadap rakyat pribumi melalui

sistem Tanam Paksa di Jawa. Ternyata buku ini menjadi senjata ampuh

dalam menentang rezim penjajahan pada abad ke-19 di Jawa. Munculnya

novel yang berlatar keadaan nyata rakyat Hindia Belanda telah

memberikan opini masyarakat dunia khususnya kaum liberal. Tanam

Paksa ini dianggap perbuatan yang telah melanggar hak-hak asasi

manusia, hingga banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak.memberikan keuntungan yang besar kepada negeri Belanda. Penghapusan

dilakukan mulai dari komoditi yang paling sedikit mendatangkan

keuntungan atau yang tidak menguntungkan sama sekali.

Perubahan besar terjadi dalam masyarakat pribumi setelah golongan

liberal yang didukung oleh orang-orang borjuis menduduki posisi ekonomi

dan politik yang kuat sampai dengan tahun 1880-an. kerja paksa kemudian

dihapus dan digantikan dengan kerja bebas. Kepentingan politik golongan

liberal membawa dampak ekonomi di wilayah koloni dengan didirikannya

infrastruktur kolonial seperti jalan kereta api dan trem, dinas pos, bank,

dan perusahaan swasta. Usaha golongan liberal berjalan lancar dan

keuntungan juga diperoleh dengan mudah.15

Usaha golongan liberal mendapat jalan setelah pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870.

Undang-undang ini pada dasarnya melarang penjualan tanah kepada orang

asing tetapi mereka hanya diperkenankan menyewanya dalam waktu 75

tahun.

Seiring dengan pembangunan

yang dilakukan di Hindia Belanda, modernisasi mulai terasa di wilayah

koloni. Modernisasi ini didukung dengan kedatangan para pegawai Eropa

dalam jumlah banyak ke Hindia Belanda setelah dibukanya terusan Suez

pada tahun 1869.

Setelah itu pihak-pihak swasta berbondong-bondong datang ke

Hindia Belanda untuk membangun berbagai pusat ekonomi seperti perusahaan-perusahaan perkebunan (onderneming), industri-industri

manufaktur, industri pertambangan, serta jaringan distribusi perdagangan.

Sejak diterapkannya Undang-undang Agraria, terjadilah proses

swastanisasi dan modernisasi perekonomian dalam masyarakat di Hindia

Belanda.

Perkembangan sejak tahun 1870 menimbulkan banyak perubahan

berikutnya. Jaringan komunikasi (jalan) lebih mendekatkan desa dengan

pusat-pusat administrasi. Akibat sistem komunikasi ini adalah timbulnya

interaksi yang lebih banyak antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Selain itu timbul pula interaksi antara pulau yang satu dengan pulau

lainnya, terutama antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Manusia

dan barang dapat diangkut dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif

singkat dibanding dengan zaman-zaman sebelumnya.

Maka semakin kuatlah peranan pengusaha ataupun investor

swasta dalam perekonomian kolonial di Hindia Belanda.

Pulu Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda

menjadi wilayah yang mengalami perubahan yang sangat besar. Hutanhutan dibabat dan digantikan dengan perkebunan-perkebunan yang

didirikan di beberapa wilayah Jawa. Pabrik-pabrik gula dibangun dengan

megah, rel kereta api, dan jalan raya yang menghubungkan antar kota

semakin banyak hingga mobilisasi menjadi lebih mudah. Seiring dengan

pembangunannya yang sangat pesat, Pulau Jawa berubah menjadi pusat

kegiatan pemerintah Belanda di Hindia Belanda.

Sejak saat itu masyarakat kesukuan mulai membaur terutama di

daerah-daerah perkotaan. Perpindahan penduduk dari pulau lainnya

menuju pulau Jawa atau dari desa ke pusat-pusat perekonomian seperti

perkebunan dan pabrik mengalami kenaikan tajam. Perpindahan penduduk

ini dilakukan sebagian besar oleh laki-laki lajang yang bertekad ingin

mendapatkan pekerjaan. Jumlah laki-laki lajang di perkebunan-perkebunan

inilah yang menimbulkan adanya praktik pernyaian di perkebunan swasta.

Orang-orang Belanda juga makin banyak dan makin sering dilihat di

lingkungan pedesaan, jaringan administrasi makin diperluas ke daerah

pedesaan. Ini berarti cara-cara pemerintahan Barat berangsur-angsur

menggantikan segi-segi tertentu dari cara-cara pemerintahan tradisional.

Tampak secara jelas bahwa sejak tahun 1870 modernisasi dan kemajuan di

dalam kehidupan ekonomi merupakan akibat yang nyata,

2. Politik Ethis

Fase penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah

dicetuskannya politik Ethis yang berdampak besar dalam pergerakan

nasional Indonesia. Politik ini juga sering dinamakan Politik Etika, yang

dicanangkan pada tahun 1901 oleh Van Deventer

Orang sering mengaitkan timbulnya sistem Politik Etis dengan tulisan

Van Deventer dalam majalah De Gids (Nomor 63, tahun 1899) yang berjudul Een

Eereschuld atau “Hutang Budi”, lihat Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah

Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai

setelah Ratu Belanda

melontarkan pernyataan bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban

untuk mengusahakan kemakmuran serta pengembangan sosial dan

ekonomi penduduk pribumi.

Politik Ethis menggunakan tiga sila sebagai slogannya, yaitu Irigasi,

Edukasi, dan Emigrasi.

Politik Ethis mencoba mengubah sistem

liberal menjadi sebuah sistem yang dapat dijadikan media pemerintah agar

dapat turut campur urusan-urusan masyarakat.

Perkebunan tebu menghendaki irigasi yang

intensif. Pabrik-pabrik yang banyak jumlahnya, kantor-kantor dagang, dan

cabang-cabang perusahaan lainnya menyebabkan timbulnya kebutuhan

manusia dan tenaga kerja yang lebih murah. Tenaga kerja ini dibutuhkan

tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di propinsi-propinsi luar Jawa, sebagai

daerah-daerah baru yang dibuka untuk perkebunan modern. Perluasan dan

pembesaran birokrasi pemerintah kolonial membutuhkan adanya lapisan

pegawai-pegawai rendahan dalam lembaga pangreh praja (Binnenlands

Bestuur) atau Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Kolonial Hindia

Belanda. Kebutuhan dan desakan kuat golongan Liberal dan Kaum Ethis

mempercepat pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah-sekolah yang

berderajat rendah bagi masyarakat pribumi.

Tersedia pada

Pada akhir abad 19 mulai

bermunculan sekolah pribumi atau sekolah desa, dan baru pada awal abad

20 dibuka sekolah-sekolah tingkat menengah serta tingkat tinggi.Penerapan sistem pendidikan Barat semakin mempercepat laju proses

modernisasi yang merubah secara struktural lapisan-lapisan sosial tertentu

di masyarakat Jawa pada masa itu. Terbentuklah pola-pola hubungan

sosial dalam jaringan yang baru karena proses industrialisasi,

komersialisasi pertanian dan perkebunan, perubahan sistem birokrasi,

urbanisasi, perluasan infra struktur, maupun mobilisasi sosial. Akhirnya

stratifikasi tidak hanya terjadi dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam

lapangan pekerjaan. Pada jabatan-jabatan tertinggi dalam birokrasi

pemerintahan diduduki oleh golongan masyarakat Eropa, sedangkan

masyarakat pribumi terkonsentrasi pada jabatan-jabatan yang lebih rendah.

Pada awal abad ke-20, tingkat interaksi antara warga kulit putih

dengan masyarakat pribumi yang semakin tinggi menyebabkan munculnya

golongan Indo Eropa. Golongan tersebut merupakan hasil keturunan dari

perkawinan campuran antara Belanda/Eropa asli dengan wanita pribumi

yang berstatus gundik atau nyai.

Golongan Indo secara yuridis formal

termasuk dalam status golongan Eropa, akan tetapi pada kenyataannya

golongan Eropa totok tidak mau dipersamakan statusnya dengan golongan

mestizo ini. Masyarakat Indo sendiri dalam kehidupannya lebih

berorientasi kepada budaya Eropa. Mereka berusaha mengingkari garis

asal keturunan dari ibunya yang berasal dari masyarakat pribumi.Munculnya Pernyaian di Jawa

Praktik pernyaian pada masa penjajahan sudah bukan menjadi hal tabu

lagi, status nyai bahkan menjadi idaman para gadis-gadis pribumi agar dapat

merubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Walaupun masih ada

sekelompok masyarakat dari kalangan pribumi maupun kalangan kolonial

yang menentangnya. Terutama dalam masyarakat desa yang menganggap

perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat yang tertata baik,

harmonis, dan produktif. Seperti yang diungkapkan oleh Peteer Boomgard;In such a society concubinage, at least among the indigenous

population, was taboo. Erlier writers do not mention it all, either

because it was too absurd a notion, or because it had escaped their

attention. Later no a number of authors stated that concubinage was not

permitted, but other sources suggest that it was much in evidence. It

could be that concubinage was restricted to specific groups: Poensen,

whose material came from Kediri, mentioned it as a typical urban

phenomenon, and Krawang, where the Resident reported the frequent

occurrence of unlawful unions, had a large proportion of people

engaged in fishing, slat-making, industry, commerce and trade.

Concubinage, no doubt as much a source of trouble as the presence of

many bachelors, may indeed have been virtually absent from most

villages.

Masyarakat desa menginginkan suatu masyarakat yang harmonis seperti

yang dijelaskan sebelumnya, memelihara seorang selir atau gundik dianggap

sesuatu yang tabu. Sejumlah pengarang menyatakan bahwa memelihara selir

atau gundik tidak diperbolehkan, tetapi sumber lain menunjukkan bahwa

ternyata banyak yang melakukannya. Bahwa memelihara seorang nyai hanya

terbatas pada kelompok tertentu. Di daerah perkotaan dan sejumlah tempat indutri, memelihara seorang gundik tidak dapat disangkal lagi, yang

merupakan sumber keresahan bagi banyak laki-laki lajang.

Sejak awal abad 17 banyak pejabat-pejabat kolonial bahkan memelihara

lebih dari satu nyai. Seorang gubernur pesisir laut Jawa dikatakan memiliki

dua puluh orang perempuan “kesayangan” bangsa pribumi. Kemudian

disebut-sebut pula nama pejabat lain yang memelihara nyai, yaitu Van Reed,

Residen Juwana, Van Lawick, dan seorang pejabat Komisi Urusan Bumiputra

di Buitenzorg. Semua contoh ini diambil dari tahun 1800-1810.

1. Jumlah Laki-laki Eropa atau Belanda Lebih Banyak Dibandingkan

Jumlah Perempuan Eropa atau Belanda.

Terdapat beberapa penyebab mengapa praktik pernyaian tumbuh begitu

kuat di tanah jajahan, antara lain;

Pada awalnya sistem pernyaian mulai marak di Batavia pada masa

pemerintahan VOC meskipun sesungguhnya jauh sebelum Belanda

tampil di Asia. Praktik pergundikan sudah banyak terjadi di kalangan para

pedagang Asia dan Portugis ketika jumlah kaum pria Belanda atau Eropa

tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang

ada.

Hal tersebut menjelaskan bahwa kaum pendatang dari Eropa adalah

laki-laki, baik laki-laki yang masih bujangan atau laki-laki yang sudah

berkeluarga tetapi tidak menyertakan istri dan anak-anaknya untuk ikut ke

negeri jajahan. Menyertakan seorang istri Eropa dianggap akan menimbulkan kesulitan ekonomi maupun sosial bagi mereka nantinya di

tanah koloni. Anggapan ini semakin memberikan alasan pegawaipegawai Belanda atau Eropa memilih berangkat sendiri ke daerah koloni

tanpa didampingi oleh istri atau keluarganya. Mereka hanya ingin

mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga apabila pulang

kembali ke negeri asal kelak dapat menikmati sisa-sisa umur mereka

dengan berleha-leha bersama istri Eropa yang mereka dambakan.

Alasan lain para lelaki Eropa enggan membawa keluarga mereka ke

daerah koloni adalah perbedaan iklim Eropa dengan daerah tropis seperti

Indonesia yang mencolok. Selain itu, perjalanan melalui laut yang

memakan waktu sangat lama, sekitar 7-10 bulan, dan melelahkan, bahkan

terkadang disertai cuaca yang tidak baik dan penuh bahaya. Perjalanan

seperti ini tentunya sangat berbahaya bagi seorang perempuan, apalagi

perempuan Eropa yang sangat rentan dan tidak terbiasa dengan iklim

tropis.

Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, pemerintahan diambil

alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sistem eksploitasi dan monopoli

peninggalan VOC tetap diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda

dengan penyempurnaan kekuasaan di Nusantara. Perluasan tersebut baik

dalam bidang ekonomi, politik, militer, maupun penyebaran agama

Nasrani. Untuk kepentingan tersebut, maka dibutuhkan personil tambahan

dalam militer dan pegawai sipil baik yang didatangkan dari negeri

Belanda, Eropa lainnya, atau pun dengan jalan perekrutan tenaga pribumi.Pada abad ke-19, kota pelabuhan Batavia menyambut para pendatang

dengan iklim kota yang buruk, kabut menggelantung rendah yang

beracun, parit yang tercemar, dan penyakit-penyakit aneh dengan nama

seram, seperti remitterende rotkoortsen (demam maut), roode loop

(berak-berak merah), febre ardentes, malignae et putridae, dan mort de

chien (demam parah, jahat dan busuk, dan mati mendadak).26 Karena itu,

pendatang Eropa yang datang ke Batavia mayoritas adalah kaum lakilaki, walaupun sudah ada peningkatan jumlah pendatang kaum

perempuan Eropa dari sebelumnya.

Jumlah wanita asing yang tidak sebanding dengan jumlah lelaki

asing di Hindia Belanda dapat dilihat dari sensus penduduk yang

dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Berikut ini

merupakan tabel sensus penduduk pada tahun 1860 hingga 1930.

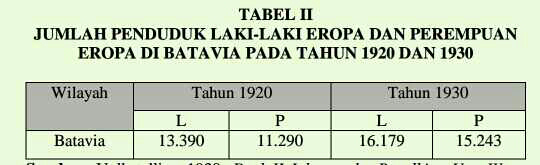

Sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda

di Hindia Belanda pada tahun 1920 dan 1930 juga masih menunjukkan

bahwa jumlah laki-laki Eropa lebih banyak dibanding perempuan Eropa.

Meskipun jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia telah

mengalami peningkatan, tetapi dalam hal jumlah laki-laki Eropa d Hindia

Belanda lebih banyak. Dari tiga buku sensus penduduk Hindia Belanda

oleh pemerintah Belanda dapat disimpulkan sebagai berikut.Batavia merupakan wilayah penting dalam pertumbuhan penduduk

Eropa di Hindia Belanda. Kota yang yang menjadi pusat pemerintahan

Belanda di wilayah koloni Hindia Belanda ini menjadi basis pertumbuhan

penduduk Eropa. Terbukti jumlah penduduk Eropa di wilayah Jawa

Barat, hampir 50 persen penduduk Eropa berada di Batavia. Batavia

bukan hanya menjadi tempat peristirahatan bangsa Eropa yang datang ke

Hindia Belanda, tetapi juga menjadi tempat menetap para kulit putih

tersebut.

Jumlah perempuan di Batavia dari tahun 1920 sampai tahun 1930

mengalami meningkatan, karena memang sejak dibukanya terusan Suez perempuan Eropa lebih banyak dikirim ke wilayah koloni. Dalam kurun

waktu 10 tahun, jumlah perempuan meningkat tajam, dari 11.290 hingga

15.243. Peningkatan jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia

Belanda ternyata masih belum bisa mengimbangi jumlah laki-laki Eropa.

Jumlah kaum perempuan Eropa tetap lebih sedikit diantara jumlah lakilaki Eropa.

Perbandingan jumlah perempuan Eropa dan laki-laki Eropa di Jawa

Barat pada sensus penduduk tahun 1930 adalah sebagai berikut.Pada 4 tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah lelaki Belanda

atau Eropa jauh lebih besar daripada jumlah perempuan Belanda atau

Eropa. Jumlah penduduk Eropa di atas telah ditotal dari jumlah penduduk

Eropa di setiap kota di wilayah masing-masing, yaitu Jawa Barat, Jawa

Tengah, dan Jawa Timur. Dari tahun 1920 hingga 1930 memang terjadi

kenaikan jumlah penduduk perempuan Eropa di Pulau Jawa. jika

dibandingkan pada awal kedatangan bangsa Eropa ke Hindia Belanda

jumlah perempuan Eropa ini sangatlah berbeda. Dari tahun ke tahun

terjadi peningkatan jumlah, hal ini didukung sejak tahun 1869 dibuka

terusan Suez. Karena perjalanan menuju wilayah koloni di Asia menjadi

lebih cepat dan lebih mudah, maka pengangkutan perempuan-perempuan

Eropa ke wilayah Timur menjadi lebih besar jumlahnya.

Perbandingan jumlah laki-laki Eropa dan perempuan Eropa yang

tidak seimbang, dimana laki-laki Eropa jauh lebih banyak mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi laki-laki lajang yang berada di Hindia

Belanda. Bagi seorang laki-laki Belanda atau Eropa, mempunyai istri

seorang Belanda atau Eropa adalah dambaan. Karena kebutuhan

perempuan Eropa tidak sebanding dengan jumlah lelaki Eropa, maka

beberapa lelaki Eropa memilih untuk hidup bersama nyai atau gundik

selagi menunggu seorang perempuan Eropa. Pengambilan seorang nyai

ini menjadi solusi atas jumlah laki-laki Eropa dan perempuan Eropa yang

tidak seimbang.

2. Peraturan gereja yang tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan

beda keyakinan.

Pada zaman kolonial hingga tahun 1848, keagamaan dipergunakan

sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan campuran. Sesuai dengan

struktur masyarakat yang terdapat pada waktu itu, agama yang dianut

oleh penguasa, agama Nasrani, dijadikan pedoman atau pegangan.27

Agama Kristen merupakan trait d’union dalam masyarakat kolonial.

Pemerintah VOC menginginkan penduduk yang penurut, sesuai dengan

norma-norma Kristen sebagai penduduk Belanda di dalam Republik.

Tugas gereja menjadi sangat kompleks, yaitu mencatat kelahiran,

perkawinan, kematian, penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan,

semuanya termasuk di dalam tanggung jawabnya. Akibatnya gereja

Agama digunakan untuk melindungi golongan Belanda. menjadi benar-benar berakar di dalam masyarakat, lebih dari yang diduga

oleh para pengamat di abad ke-20.28

Proses peng-Kristenan bagi masyarakat pribumi pun diusahakan

dengan mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan serta iming-iming

keuntungan. Pribumi yang telah bertaubat akan menerima tunjangan uang

barang sedikit. Lebih dari itu, pemeluk-pemeluk Kristen pribumi tidak

bisa dijual sebagai budak lantaran utang, dan budak-budak Kristen tidak

bisa dijual kepada tuan-tuan budak yang tidak beragama Kristen. Hanya

sesudah pindah agama perempuan pribumi bisa menikah dengan laki-laki

Belanda atau Eropa.29

Sebelum tahun 1848 sebuah pernikahan antara seorang Eropa Kristen

dengan seorang perempuan pribumi non-Kristen merupakan hal yang

dilarang.

Bahkan dapat dikatakan bahwa orang golongan

rendahan dapat beralih kepihak atasan dengan jalan memeluk agama

Kristen ini.

Namun sesuai dengan perubahan zaman, lambat laun kriteria

agama dan larangan perkawinan campuran ini tidak dapat dipertahankan.

Akhirnya pernikahan campuran bukan berarti dilarang sama sekali, hanya

menjadi hal tidak dikehendaki. Perkawinan campuran menjadi sebuah

fenomena sosial yang banyak terjadi antara laki-laki Eropa denganperempuan pribumi dalam hubungan pergundikan. Hal ini sudah menjadi

sesuatu yang wajar terjadi, tetapi kenyataannya segolongan masyarakat

Eropa masih tetap menentang perkawinan campuran.

Seorang laki-laki Eropa Kristen harus menikahi seorang perempuan

Kristen pula. Jadi jika laki-laki Eropa Kristen menginginkan menikah

dengan seorang perempuan pribumi, perempuan tersebut haruslah

beragama Kristen. Apabila perempuan tersebut adalah seorang budak,

maka si lelaki harus menebus kemerdekaan perempuan pilihannya

kemudian dibaptis, baru setelah itu boleh menjadi istri laki-laki

bersangkutan. Sebagai ganti peralihan agamanya, ia memperoleh

kewarganegaraan suaminya. Anak-anak mereka hanya boleh dibaptis jika

ibu mereka orang Kristen yang aktif menganut agamanya.

Rezim

semacam ini telah mendorong lahirnya hubungan tanpa ikatan antara lakilaki Eropa dengan perempuan Asia.

Praktik pernyaian semakin diminati oleh lelaki Eropa ketika

perempuan yang ingin mereka nikahi adalah seorang Islam. Perempuanperempuan pribumi yang beragama Islam lebih enggan untuk pindah

agama ke Kristen. Karena keadaan itu, banyak lelaki Eropa yang tak

pernah menikahi secara resmi perempuan pribumi, melainkan hidup

dengannya sebagai gundik atau nyai.

3. Memelihara seorang nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan

dibandingkan menikah secara resmi dengan seorang perempuan

pribumi.

Pegawai-pegawai Eropa yang datang ke daerah koloni di Asia berarti

mempunyai tekad dan keberanian yang sangat tinggi. Selain melalui

perjalanan laut yang sangat jauh hingga berbulan-bulan, perbedaan iklim

dengan negara asal yang sangat mencolok menjadi satu tantangan berat

tersendiri. Tidak hanya perbedaan iklim saja, tetapi perbedaan bahasa,

adat, dan budaya antara negara asal dengan daerah koloni menjadi alasan

seorang pegawai Eropa harus berpikir matang untuk mau dikirim ke

daerah koloni tersebut.

Obsesi mengumpulkan harta sebanyak mungkin menyebabkan

seorang pegawai Belanda atau Eropa tidak hanya sekedar tinggal

beberapa bulan lamanya di tanah jajahan. Pegawai Eropa akan meniti

karirnya hingga bertahun-tahun bahkan bisa saja seumur hidup, karena itu

mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di tanah jajahan,

Hindia Belanda. Keadaan dipersulit karena kebanyakan dari mereka

datang sendiri tanpa didampingi seorang istri atau pun keluarga. Sebagian

besar pegawai Eropa yang datang adalah seorang bujangan. Akhirnya

mereka harus berjuang sendiri di tanah baru yang sangat berbeda dengan

negara asal mereka yang sudah maju. Tanah jajahan di Asia oleh orangorang Eropa dianggap daerah terbelakang dan sangat minim fasilitas.Memilih hidup membujang di tanah koloni dianggap sebagai

keputusan yang tepat mengingat kondisi finansial para pegawai Eropa ini

belum memungkinkan untuk menanggung sebuah keluarga. Apalagi

sebuah keluarga yang bergaya hidup Eropa yang senang dengan

kemewahan. Fasilitas-fasilitas hidup di tanah jajahan seperti sekolah

untuk anak-anak yang sangat terbatas, kondisi rumah sakit, dan tempattempat hiburan juga tidak sesuai dengan ukuran kehidupan orang Eropa.

Alasan tersebut semakin memperkuat alasan seorang pegawai Eropa

memilih untuk tidak menikah.

Bukan berarti para pegawai Eropa ini tidak membutuhkan bantuan

orang lain untuk mengurus rumah dan melayaninya dalam kehidupan

sehari-hari. Untuk mengatasinya mereka biasanya mengambil seorang

perempuan pembantu rumah tangga dari kalangan pribumi. Semakin

lama, perempuan pribumi itu tidak hanya membantunya dalam mengurus

rumah tangga, tetapi juga melayani kebutuhan biologis sang tuannya.

Perempuan-perempuan pribumi inilah yang dipanggil dengan nyai.

Memelihara nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan

daripada menikah secara resmi dengan seorang perempuan Eropa.

Memelihara nyai lebih mudah untuk ditinggalkan dan dapat diperlakukan

sekehendak hati. Nyai juga dapat dimanfaatkan dalam hal menjaga

kesehatan tuan Eropanya dibandingkan dengan jika harus berhubungan

dengan pelacur yang tidak terjamin kebersihannya dari berbagai macam

penyakit kelamin menular seperti syphilis, gonorhae dan sebagainya. Hal ini dikarenakan semakin maraknya praktik pelacuran di masa itu yang

ditandai dengan bertambah banyaknya jumlah kompleks pelacuran

terutama di sekitar barak-barak tentara Belanda. Memelihara nyai juga

dianggap lebih terhormat bagi seorang pejabat tinggi dibandingkan jika ia

berkunjung ke kompleks pelacuran.

Jelas bahwa pengambilan seorang nyai atau perempuan pribumi

pada waktu itu sangat menguntungkan bagi seorang pegawai koloni di

tanah jajahan. Namun kelemahannya dalam paparan keuntungan diatas

adalah bahwa hubungan pernyaian haruskan dilandasi atas ketertarikan

antara keduanya. Padahal hanya sedikit hubungan pernyaian yang

didasari atas rasa cinta antara laki-laki Eropa dengan perempuan

pribumi. Hubungan yang terjadi dalam praktik pernyaian adalah

mutualisme. Baik lelaki Eropa-nya maupun perempuan pribuminya

mendapatkan keuntungan, walaupun memang tidak sebanding tentunya

lebih banyak keuntungan untuk sang lelaki Eropa.

Reggie Baay (2010:4) menjelaskan dalam bukunya dengan lebih

rinci:

Gubernur Jenderal yang memimpin dari 1650 sampai 1653, Carel

Reyniersz, dan penggantinya, Joan Maetsuyker, merupakan

pendukung kuat perkawinan antara pegawai VOC dengan

perempuan Asia atau Eurasia. Menurut mereka ada berbagai

keuntungan dari hal tersebut. Para perempuan Asia lebih

menguntungkan daripada perempuan-perempuan Eropa karena biaya

pelayaran perempuan Eropa tentu harus ditanggung oleh laki-laki

sendiri. Keterikatan dengan tanah kelahiran membuat para

perempuan pribumi ingin tetap tinggal di Timur sehingga mereka

pasti akan membujuk suaminya mereka untuk hal serupaJelas bahwa pengambilan seorang nyai atau perempuan pribumi

pada waktu itu sangat menguntungkan bagi seorang pegawai koloni

Jika dibandingkan dengan perempuan Belanda atau Eropa,

perempuan Asia (dalam hal ini adalah pribumi) tidak terlalu serakah.

Memperoleh gaji yang kecil pun mereka sudah puas, dengan demikian

bahaya akan para pegawai untuk memperkaya diri dengan jalan korupsi

dianggap berkurang. Perkawinan campuran ini akan menghasilkan

anak-anak kelak, dimana laki-laki akan menjadi calon pegawai dan

anak perempuan akan menjadi calon pengantin idaman bagi angkatan

baru pegawai dari Belanda.

Kehadiran nyai pribumi juga dimanfaatkan untuk memperoleh

pengetahuan mengenai kebudayaan Melayu, baik dalam bidang bahasa,

kebiasaan, maupun adat istiadatnya.

Dalam dunia perdagangan

maupun pergaulan resmi, seorang Belanda atau Eropa mau tidak mau

harus berhubungan dan berinteraksi dengan penduduk pribumi.

Hadirnya seorang nyai dapat membantunya untuk mengerti dan

menyelami kehidupan masyarakat serta alam pikiran bangsa Indonesia.

Seorang nyai merupakan kamus berjalan tentang budaya pribumi bagi

tuan Eropanya. Keuntungan lainnya adalah diperoleh pengetahuan

mengenai obat-obatan tradisional dari seorang nyai. Nyai dapat

membantu para tuan Eropa menghadapi ancaman serangan penyakit

tropis karena masih terbatasnya jumlah obat-obatan yang ada. Bahkan

saat menderita sakit ringan, orang Eropa umumnya akan lebih

mengggunakan obat-obatan tradional daripada berkonsultasi pada dokter yang mendalami ilmu kedokteran Barat. Ahli obat-obatan

tradisional dari tanaman atau akar alami, baik yang betul-betul ahli atau

hanya sekedar pengetahuan secara turun temurun, sebagian besar

adalah seorang perempuan.

Melalui para nyai, orang-orang Belanda atau Eropa mendapat

kesempatan untuk tetap bertahan di lingkungan yang baru.34 Melalui

bantuan para nyai itu pula tuan-tuan Eropa memperoleh pengertian

tentang kehidupan masyarakat serta alam pikiran bangsa Indonesia.

Selain itu kita perlu tahu bahwa nyai juga berperan sebagai agen

budaya. Nyai menjadi sebuah mata rantai antara dua kelompok

masyarakat di mana ia memindahkan pengetahuan kebudayaan secara

spesifik dan nilai-nilai serta perilaku atau tabiat dari satu kelompok

masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya,35

Terdapat satu kelebihan lain ketika seorang laki-laki Eropa memilih

hidup bersama seorang perempuan pribumi, hal ini merupakan kenyataan

pahit yang harus diterima oleh pemerintah Hindia Belanda yang melarang

adanya pernyaian. Perkawinan suami istri Belanda di Hindia ternyata

sering mandul, keguguran dan kematian anak-anak sering terjadi. Heren

XVII menambahkan “padahal sebaliknya yang kita jumpai manakala lakilaki kita mengawini perempuan pribumi lahirlah anak-anak yang kuat dan tegap serta panjang umur”. Angka kematian rata-rata para perempuan

Eropa di daerah Timur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kaum lakilaki Eropa.

D. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Praktik Pernyaian

Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, baik sejak bangsa Portugis,

Spanyol, Belanda, hingga Inggris tidak dapat dilepaskan dari munculnya nyai,

seorang perempuan pribumi yang hidup bersama lelaki Eropa dalam hubungan

pernyaian. Tumbuh kuatnya praktik pernyaian di Hindia Belanda bukan

berarti karena didukung oleh pemerintah maupun masyarakat. Justru

dikarenakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada

waktu itu yang kemudian mempengaruhi pesatnya pertumbuhan pernyaian

hingga berabad-abad lamanya.

Peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah Hindia

Belanda pun sering berubah-berubah dan tidak konsisten. Ada masanya

praktik pernyaian benar-benar ditentang dengan keras, namun dengan alasan

menguntungkan pihak kolonial praktik pernyaian tidak dilarang atau bahkan

dianjurkan. Kebijakan yang berubah-ubah itu tentunya dilihat dari sudut

pandang keuntungan yang diperoleh oleh pihak kolonial.

Telah dijelaskan bahwa fenomena pernyaian muncul jauh sebelum VOC

didirikan, yaitu pada masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke

Nusantara pada abad ke 16. Dapat dikatakan bahwa pernyaian adalah wajah

utama dalam masyarakat kolonial Portugis. Tetapi mutlak hal itu harus terjadi,

karena jumlah perempuan Portugis yang dikirim ke Timur sangatlah sedikit. Pemerintah Portugis justru menggalakkan perkawinan serdadu-serdadu

dengan perempuan-perempuan setempat sejak sekitar tahun 1505 sampai 1515

semasa Rajamuda Dom Fransisco de Almeida dan penggantinya, Alfonso de

Albuquerque.36

1. Kebijakan Jan Pieterszoon Coen terhadap Praktik Pergundikan

Pernyaian semacam ini masih bertahan hingga datangnya

bangsa Belanda ke Nusantara.

Jan Pieterszoon Coen adalah pendiri Batavia setelah pada tahun 1619

Djakarta berhasil diduduki oleh VOC. Coen adalah Gubernur Jenderal

VOC pada saat itu. Jabatan Gubernur Jenderal adalah sorang pemimpin

umum yang berkuasa dan mengurus semua kepentingan VOC di Asia.

Setelah mendirikan Batavia, Coen berusaha untuk membangun koloni

kulit-kulit putih di tanah jajahan. Berbeda dengan usaha pemerintah

Portugis yang menggalakkan perkawinan para serdadu dengan perempuanperempuan pribumi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Asia dan

membangun sebuah koloni di tanah jajahan, Coen tidak terlalu berharap

dari serdadu-serdadu. Bagi Coen, para serdadu bukanlah jenis yang tepat

untuk pembangunan sebuah koloni.

Maraknya pernyaian pada masa itu yang terjadi di kalangan lelaki

Belanda atau Eropa dengan perempuan pribumi sangat ditentang dan

dibenci oleh Coen karena dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas.

Coen memang seorang yang terkenal sangat keras terhadap pelanggaran seksual.37 Kekerasannya ini terlihat pada sebuah kasus skandal seks di

kalangan kastil Batavia, yakni hubungan gelap antara seorang serdadu

bawahan berbangsa Belanda dengan Sara Specx, putri Jacques Specx38

dari selir Jepangnya. Ketika skandal tersebut terbongkar, serdadu yang

melakukannya dihukum mati, sedangkan Sara Specx dihukum cambuk di

muka umum.

Coen menganggap bahwa perkawinan campuran yang terjadi antara

orang Belanda atau Eropa dengan orang pribumi bukanlah jalan yang tepat

untuk membangun sebuah koloni kulit putih di tanah jajahan. Dalam

beberapa suratnya yang ditulis untuk dewan pengurus di Amsterdam, Coen

menguraikan gagasannya mengenai bagaimana mengisi kota Batavia.

Ditegaskannya bahwa ia terpaksa mengambil langkah sementara dan

membeli perempuan-perempuan budak dari pantai India, karena pengurus

agaknya tak berminat untuk membangun sebuah koloni.

Menurut Coen, perempuan adalah prasyarat dalam berdagang, “dasar

negara di Hindia. Jika perempuan tersedia pasar-pasar perdagangan Hindia

adalah milik Anda”, tulisnya kepada Heren XVII (Opkomst IVxxxiv).41Maka, Coen meminta kiriman anak-anak gadis serta mengusulkan agar

banyak keluarga Belanda dari kalangan yang baik-baik untuk beremigrasi

ke Batavia. Bersama keluarga dan anak-anak mereka ini disertakan pula

sekitar empat sampai lima ratus anak laki-laki dan perempuan berusia 10

sampai 12 tahun, yang diambil dari semua rumah-rumah yatim-piatu di

Verenigde Provincien, dengan perbandingan antara anak laki-laki dan

perempuan diusulkannya 2:1.42

Coen memahami bahwa para laki-laki dalam wilayah jajahan harus

memperoleh alternatif mendapatkan pasangan hidup selain dengan

melakukan praktik pergundikan. Coen menganggap pernyaian sebagai

penyebab dari timbulnya kasus pengguguran kandungan, pembunuhan

bayi, dan terkadang aksi peracunan terhadap si tuan Eropa yang dilakukan

Para yatim-piatu Belanda tersebut memenuhi kriteria Coen untuk

membangun masa depan koloni. Coen mendukung terciptanya wilayah

pendudukan permanen bagi imigran dari Belanda. Bersama para pedagang

dan serdadu, para imigran dapat membentuk kelompok masyarakat yang

akan memberi tempat bagi para petani, pengrajin, agamawan dan guru.

Para yatim-piatu, baik laki-laki maupun perempuan, menurut Coen sangat

cocok untuk menjadi penduduk baru di daerah koloni karena tidak

mempunyai keluarga maupun ikatan dengan tanah air mereka. Karena itu,

akan lebih mudah bagi mereka untuk mengikat diri dengan tempat tinggal

di dalam koloni.oleh gundik yang cemburu. Ia pun meminta calon-calon pengantin

perempuan kulit putih kepada Heren van de Compagnie.

Tahun 1620, barulah Hereen XVII mengabulkan permintaan Coen

ditandai dengan adanya pengiriman sejumlah perempuan Eropa melalui

kapal-kapal laut ke wilayah Timur.

Calon-calon pengantin perempuan kulit yang diminta oleh Coen

haruslah para gadis atau perempuan muda yang berkelakuan baik dan

diutamakan yang pernah dididik dengan ketat dip anti asuhan. Sebelumnya

sudah banyak wanita lajang dibawa ke Hindia Belanda. Mereka

diwajibkan untuk menikah dengan para pegawai VOC di Timur dan

sebagai gantinya mereka mendapat pelayaran gratis beserta mas kawin.

Gagasan tersebut pada awalnya tidak mendapat tanggapan dari Hereen

XVII sehingga Coen harus merintis sendiri usahanya dengan jalan

membeli perempuan-perempuan budak dari pantai India.

Anak-anak perempuan ini

ditempatkan pada keluarga-keluarga, atau di sekolah-sekolah khusus yang

dibiayai kompeni dan di sanalah mereka diasuh, dirawat, dididik, dan

diajar sampai menjadi akil balig dan dapat dikawinkan dengan calon suami

yang baik, agar dari perkawinan mereka itu bisa diturunkan keluargakeluarga yang terhormat. Gagasan pokok rencana ini ialah agar semua

sifat-sifat baik keluarga Belanda dan kaum wanita Belanda khususnya, misalnya kesopanan, kebersihan dan kesalihan. Usaha ini dilakukan agar

bisa mendesak istri-istri dari keturunan Asia atau Indo yang sudah di sini.

Permintaan dan peraturan-peraturan oleh Coen ternyata tidak terlalu

efektif. Jumlah pergundikan di wilayah pendudukan tidak berkurang

secara signifikan. Maka Coen mengeluarkan larangan bagi kaum lelaki

Belanda atau Eropa untuk menikahi kaum perempuan pribumi seperti yang

tercantum pada Regering bij Plakaat pada tahun 1625.

Sesudah masa Gubernur Jenderal Coen, sanksi terhadap hubungan di

luar perkawinan yang sah pun sangat longgar.

Larangan Coen

ternyata tidak dapat menghapus pergundikan di Hindia Belanda,

kebutuhan biologis telah mengalahkan kebijakan pemerintah. Pergundikan

baru benar-benar hilang berabad-abad setelah kepemimpinan Coen, yaitu

seiring dengan perginya bangsa Eropa dari Indonesia.

2. Peraturan Kolonial tentang Perkawinan Campuran

Ketika masa kompeni

berganti dengan masa pemerintah Hindia Belanda, pernyaian semakin

meningkat. Kedatangan laki-laki Eropa dalam jumlah besar telah

memperpanjang sejarah pernyaian di Hindia Belanda.

Peraturan perkawinan campuran di Hindia Belanda diatur dalam

Staatsblad 1898 No. 159. Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No 23, S

1898/158. Peraturan tersebut memberikan definisi sebagai berikut;

perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang dibawah hukum yang berlainan yang ada di Indonesia. Hukum yang

berlainan ini antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan,

kependudukan dalam berbagai wilayah, golongan rakyat, tempat

kediaman, atau agama. Maka perkawinan campuran dibedakan menjadi

beberapa jenis, yaitu perkawinan campuran internasional, perkawinan

campuran antar-regio, perkawinan campuran antar-tempat, perkawinan

campuran antargolongan, dan perkawinan campuran antar-agama.

Praktik pernyaian yang terjadi antara laki-laki Eropa dengan seorang

perempuan pribumi tentu adalah sebuah perkawinan campuran. Karena

keduanya dipisahkan tidak hanya karena perbedaan ras dan

kewarganegaraan saja, tetapi golongan dan agama yang berbeda. Hukum

kolonial tentang perkawinan campuran ini merupakan salah satu peraturan

yang dikeluarkan untuk menanggapi banyaknya perkawinan laki-laki

Eropa yang ada di Hindia Belanda dengan perempuan pribumi, baik itu

yang dimulai dengan hubungan pernyaian atau pun tidak.

Penulis akan hanya membahas lebih lanjut tentang perkawinan

campuran antaragama, perkawinan campuran antargolongan, dan

perkawinan antara orang-orang yang berkewarganegaraan berbeda. Hal ini

dikarenakan mengingat bahwa bagi Indonesia sebagian besar terjadi

hubungan semacam ini.

1) Perkawinan Campuran antartempat (interlocaal)

Perkawinan campuran antartempat dimaksudkan terutama

perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku bangsa atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai

lingkungan hukum. Misalnya perkawinan antara orang Batak dengan

perempuan Sunda, seorang Jawa dengan wanita Lampung, dan

sebagainya.

2) Perkawinan Campuran Antaragama (interreligieus)

Mengenai perkawinan antara mereka dari satu golongan rakyat

tetapi berlainan agama, termasuk istilah perkawinan campuran dari

GHR48

Agama dipakai untuk melindungi golongan Belanda. Seorang

Kristen tidak dapat menikah dengan seorang bukan Kisten. Karena tak

sesuai dengan keadaan zaman, pendirian ini dilepaskan dengan

diterimanya pasal 15 Ov

. Dalam zaman kompeni hingga tahun 1848, keagamaan

dipergunakan sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan campuran.

Sesuai dengan struktur masyarakat yang terdapat pada waktu itu,

agama yang dianut oleh penguasa adalah agama Nasrani, yang

kemudian dijadikan pegangan.

Bahwa perbedaan agama tak

dapat dipergunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan

campuran. Sumber lain dari perkawinan campuran antaragama adalah

Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani Djawa, Minahasa, dan

Amboina, S. 1933/74 (HOCI). Bahwa GHR berlaku pula untuk perkawinan orang-orang Kristen dengan bukan Kristen segolongan

rakyat Indonesia.

Agama Nasrani dapat dianggap sebagai agama yang dianut oleh

kasta tertinggi dalam masyarakat Hindia Belanda sebelum perang.

Agama Nasrani dapat menggantikan status keturunan, orang golongan

rendahan dapat beralih ke pihak atasan dengan jalan memeluk agama

Kristen. Orang Indonesia Kristen seolah-olah berdiri pada perbatasan

antara golongan. Jarak pemisah antara orang Eropa dan Indonesia

Nasrani tidak begitu jauh. Posisi agama di sini dianggap sesuatu yang

penting untuk menentukan status sosial bagi masyarakat Eropa.

Seorang pribumi Kristen akan lebih mendapatkan posisi di mata

masyarakat Eropa, begitu pula dalam hal perkawinan. Praktik

pergundikan menjadi semakin berkembang juga karena larangan

menikahi perempuan pribumi non-Kristen. Karena dipersulit untuk

melaksanakan sebuah perkawinan, seorang laki-laki Eropa Kristen dan

seorang perempuan pribumi Muslim memilih untuk hanya berada pada

hubungan pergundikan.

3) Perkawinan Campuran Antargolongan (intergentiel)

Antargolongan diartikan dalam antar kasta, mengingat masyarakat

kolonial adalah masyarakat kasta. Istilah kasta dalam ilmu sosiologi

dipergunakan untuk menunjukkan adanya bendungan-bendungan yang

hamper tak dapat ditembus dan menghalang-halangi kenaikan sosial

dari seseorang. Bendungan yang dimaksudkan ialah color line, ciri universal pertama dari kolonialisme. Tembok ini adalah alas dari

segenap masyarakat kolonial. Penduduk asing yang menjajah terpisah

dari rakyat asli oleh tembok sosial yang tebal serta tinggi, yang hampir

tidak dapat dilewati.

Akibat dari adanya tembok-tembok pemisah ini, masyarakat

kolonial menyolok mata karena hanya sedikit hubungan sosial (sosial

contact) antara kasta yang dijajah dengan kasta penjajah. Dalam

pergaulan sehari-hari, di jalan-jalan, perkumpulan dan tempat-tempat

bertamasya nampak dengan tegas, distansi antara golongan pribumi

dan bangsa kulit putih. Sifat ini adalah suatu corak pula dari

masyarakat kolonial. Corak-corak ini dapat dikatakan ada pada tiaptiap masyarakat jajahan, meskipun dengan berbagai variasi. Hal

tersebut juga terdapat dalam masyarakat Hindia Belanda, khususnya

dalam abad ke-19.

Di Hindia Belanda pada zaman itu nampak tiga kasta yang hidup

agak terpisah satu sama lain, yaitu kasta Eropa, kasta Timur Asing, dan

kasta Inlanders (pribumi). Kasta Eropa diliputi dengan perlindungan,

sistem hormat, kemewahan yang diperlihatkan, dengan banyak emas

dan bordiran-bordiran, patung-patung, dan tanda-tanda kehormatan,

bahasa Belanda yang hanya boleh dipergunakan oleh orang Belanda,

pakaian dan kelakuan yang tidak dapat dipergunakan oleh kasta-kasta

lain. Kasta Eropa juga identik dengan perkumpulan-perkumpulan

eksklusif, tempat-tempat umum seperti penginapan-penginapan, dan pemandian-pemandian yang hanya menerima orang-orang Eropa,

penghargaan yang berlebihan.

Cukup jelas bahwa dalam suasana demikian dengan batas-batas

ras yang begitu kokoh dan kaku serta sedikitnya kontak sosial dari

individu kasta-kasta yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi

karena dianggap menyalahi hubungan antar kasta, maka perkawinan

campuran secara terang-terangan tidak banyak terjadi. Seorang Eropa

yang mengadakan perkawinan campuran tak dipandang lebih lama

oleh golongannya. Jika seorang Eropa hendak mengadakan hubungan

tetap dengan seorang perempuan Indonesia, ia tidak mengawininya,

melainkan diambilnya sebagai nyai. Baru jika ia mengundurkan diri

dari pergaulan masyarakat, dalam kepentingan anaknya dan supaya

memperoleh pensiun janda, seorang Eropa tersebut berpikir untuk

mengesahkan pergaulan campuran itu di hadapan umum.

Hal ini terjadi karena adanya keberatan-keberatan sosial yang

nyata di kalangan kasta Eropa jika ada seorang dari mereka berbaur

apalagi melakukan perkawinan dengan kasta yang paling rendah,

pribumi. Keberatan-keberatan tersebut dapat berupa resiko pemecatan

dari jabatan-jabatan tinggi, misalnya terdapat seorang dokter militer

pandai berpangkat kolonel, karena kawin dengan “ibu dari anakanaknya”50

50 Istilah “ibu dari anak-anaknya” digunakan untuk menyebutkan

seorang nyai, bahwa ia bukan isteri yang sah bagi Tuan Eropa-nya tetapi seorang

nyai melahirkan anak-anak dari Tuan Eropanya tersebut.

telah dipecat dari kedudukannya. Seorang residen yang

hilang pamornya karena “ibu dari anak-anaknya” ini bertindak terangterangan sebagai isterinya pada resepsi-resepsi dan pertemuanpertemuan resmi hingga timbul ketegangan diantara isteri-isteri Eropa

dari pejabat-pejabat pegawai negeri setempat.

Hanya lapisan-lapisan bawah dari kasta Eropa yang

memberanikan diri untuk menikah dengan “ibu dari anak-anaknya”,

mengingat tindakan ini seolah-olah merupakan penumpasan diri bagi

kehidupan mereka. Perkawinan ini diatur dalam KB tanggal 29

Desember 1896 (S. 1896-158) yang telah beberapa kali diubah. Pasal 2

KB tersebut menentukan bahwa seorang perempuan yang

melangsungkan perkawinan campuran sejak saat perkawinannya itu

mengikuti status suaminya, jadi seorang perempuan bukan Eropa yang

kawin dengan seorang dari golongan Eropa, selama dalam

perkawinannya tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya,

baik dalam hukum publik maupun dalam hukum sipil/perdata.51

Sedangkan perkawinan campuran antara perempuan-perempuan

Eropa dengan lelaki bukan Eropa lebih jarang terjadi. Budaya

patrilineal yang kuat di Hindia Belanda memaksa seorang perempuan

Hal

inilah yang dianggap perkawinan campuran dengan seorang

perempuan pribumi dianggap akan mengotori ras totok yang sangat

menjunjung tinggi prinsip rasial mereka.

Eropa yang harus ikut dalam kasta Inlander ketika ia berani melakukan

perkawinan campuran dengan seorang lelaki Inlander. Bahkan

perubahan status ini tetap berlaku setelah perkawinan itu terputus,

apabila ia dalam waktu satu tahun setelah perceraian itu tidak

menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintah setempat

dimana ia bertempat tinggal, bahwa ia ingin kembali ke status

semula.Menjelang akhir abad ke-18, VOC mengalami masa-masa

kemunduran. Kemunduran VOC diakibatkan pelbagai permasalahan

yang terdapat pada VOC sebagai sebuah perusahaan dagang. Salah satupermasalahan serius yang dialami oleh VOC ialah maraknya praktik

korupsi di kalangan pegawainya. Praktik korupsi ini terjadi akibat dari

rendahnya upah yang diterima oleh para pegawai VOC. Praktik korupsi

yang dilakukan oleh para pegawai VOC berdampak pada menurunnya

pemasukkan kas perusahaan dan sangat merugikan negeri Belanda.

Akibat praktik korupsi yang parah dan telah menggerogoti VOC maka,

pemerintah Belanda pada akhirnya membubarkan VOC pada tanggal 31

Desember 1799. Dan sejak tanggal 1 Januari 1800 pemerintah kolonial

Belanda mengambil alih kekuasaan di Hinda Belanda dari VOC.

Bubarnya VOC menyisakkan pekerjaan rumah bagi pemerintah

kolonial Belanda. Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera

diselesaikan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah mengisi kas negara

yang kosong. Namun pertama-tama pemeritah kolonial Belanda harus

berhadapan dengan sistem pemerintahan tradisional yang diterapkan

oleh para penguasa pribumi. Ketika VOC masih beriri sebagai sebuah

perusahaan dagang, VOC tidak melakukan intervensi secara penuh

terhadap kekuasaan yang dimiliki para penguasa pribumi. VOC hanya

berusaha untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari para

penguasa pribumi yang ada. Akan tetapi pemerintah kolonial Belanda

memiliki maksud lain, yaitu tidak hanya mengambil keuntungan secara

ekonomis dari para penguasa pribumi melainkan juga mencoba

menguasainya secara politis.

Pertama pemerintah kolonial Belanda mencoba berinteraksi dengan

rakyat, khususnya para petani. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan

hubungan dengan para petani secara langsung dan intens untuk

menjamin arus tanaman sekspor dalam jumlah yang dihendaki. Hal ini

dilakukan untuk memangkas pengeluaran dan menambah keuntungan

dari setiap komoditas yang mereka dapatkan dan jual, serta

meminimalisir keterlibatan penguasa pribumi. Gubernur Jenderal

pertama yang berkuasa setelah bubarnya VOC adalah Dirk van

Hogendorp (1799-1808). Sebagai seorang liberal Hogendorp menganggap

bahwa kondisi rakyat yang sulit diakibatkan oleh sistem feodal yang

mematikan potensi rakyat. Hodendorp mengusulkan agar kedudukan

bupati dan penguasa lokal diatur kembali, penguasaan tanah dicabut dan

dikembalikan pada rakyat untuk ditanami secara bebas (Kartodirdjo,

1991). Namun semasa pemerintahannya usulan tersebut belum

terlaksana. Para penguasa pribumi masih berkuasa secara penuh atas

tanah dan rakyatnya.

Hogendorp mengusulkan agar rakyat diberikan kebebasan untuk

memilih jenis tanaman dan bebas untuk menjualnya. Penyerahan wajib

kepada pemerintah dalam bentuk pajak yang berupa hasil bumi dan pajak

uang perkepala. Pemerintah berhadap dengan sistem ini rakyat menjadi

lebih giat dalam menanam, dan mampu menghasilkan berbagai komoditi

ekspor, seperti kopi, beras, lada, kapas, coklat, dll. Meskipun tidak

berjalan dengan baik akibat masih kuatnya sistem feodal di Jawa, sampai

berkuasanya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811).

Di bawah pemerintahannya terjadi perombakan total dalam struktur

pemerintahan tradisional dan penguasaan atas tanah.

Gubernur Jenderal Daendels menekankan pentingnya sentralisasi

kekuasaan di bawah wewenang pemerintah pusat. Salah satu tindakan

yang paling fenomenal Daendels ialah mengatur hubungan antara

pemerintah kolonial dengan penguasa pribumi. Hubungan antara

pemerintah kolonial dengan penguasa pribumi yang semula bersifat

horizontal, berubah menjadi hubungan vertikal dengan Gubernur

Jenderal berkedudukan sebagai atasan dan penguasa pribumi sebagai

bawahan (baca: pegawai kolonial). Begitu juga pada penguasaan tanah,

tanah-tanah milik penguas lokal menjadi tanah milik negara. Akibat dari

kebijakan penguasaan tanah tersebut, maka runtuh lah sistem feodal.

Para penguasa pribumi yang sebelumnya berkuasa secara penuh atas

tanah, kemudian berubah menjadi pengurus tanah-tanah tersebut atas

nama pemerintah. Hal ini terjadi sampai kedatangan Inggris pada 1811.

Pada tahun 1881 hingga 1816 Hindia Belanda berada di bawah

pemerintahan Letnan Gubernur Stamford Raffles atas nama Kerajaan

Inggris. Raffles adalah tokoh yang dianggap liberal dan pada masa

kepemimpinannya sistem sewa tanah diperkenalkan di Jawa. Selain

sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles, dirinya juga

merombak sistem feodal di Jawa. Tanah-tanah yang sebelumnya

merupakan milik para penguasa feodal diambil alih oleh pemerintah dan

menjadi milik negara. Para penguasa feodal yang ada kemudian dijadikan

para pegawai pemerintah, yang berada di bawah kekuasaan Letnan

Gubernur. Pemerintahan Letnan Jenderal Raffles menjadi peletak dasar

dari sistem sewa tanah, yang kemudian digunakan oleh pemerintah

kolonial Belanda saat kembali berkuasa.

Pasca penguasaan Inggris di Hindia Belanda (1811-1816), pemikiran

politik di daerah jajahan mulai bergeser dari politik liberal ke pihak

konservatif (Kartodirdjo, 1991). Pada 1810-1830 sistem pajak tanah

diberlakukan dan sistem penyerahan wajib di jawa dihapuskan. Akan

tetapi di daerah Priangan dilaksanakan Preanger Stelsel berupa wajib

tanam kopi yang menjadi pilot project bagi pelaksanaan sistem tanam

paksa (culturrestelsel) yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Johannes

Van den Bosch pada 1830. Kebijakan tanam paksa (cultuurestelsel) ini

lah yang kemudian menjadi sumber kas negara Belanda selama kurang

lebih empat puluh tahun kemudian (1830-1870).

Sekilas tentang Kebijakan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel digagas oleh Gubernur

Jenderal Johannes Van den Bosch pada tahun 1830. Tanam paksa

diberlakukan untuk menggantikan sistem sewa tanah atau landelijk

stelsel yang gagal diterapkan secara maksimal. Sistem sewa tanah yang

diterapkan dari masa Letnan Jenderal Stamford Raffles sampai masa

pemerintahan Komisaris Jenderal Van der Cappelen dan Du Buss gagal

mendorong para petani untuk meningkatkan produksi komoditi tanaman

ekspor.

Kebutuhan akan suatu kebijakan baru yang diharapkan dapat

dengan cepat mengisi kekosongan kas negeri Belanda memang sangat

mendesak. Keadaan perekonomian negeri Belanda saat itu memang

sedang kacau. Peperangan yang dilakukan sungguh menguras kas

negara. Pada saat itu negeri Belanda memang sedang menanggung

banyak hutang akibat dua peperangan yang dihadapi. Pertama perang di

Eropa melawan Belgia dan kedua perang di Hindia Belanda (baca: Pulau

Jawa) melawan Diponegoro.

Negeri Belanda membebankannya pada daerah jajahan mereka untuk

meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai dengan

kebijakan sebelumnya yaitu dengan menetapkan sistem sewa tanah. Akan

tetapi sistem ini gagal memberikan negeri Belanda pemasukan yang

cukup. Namun sistem sewa tanah ini kemudian memberikan pondasi

pada sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan kemudian.

Sistem sewa meninggalkan peraturan untuk setiap desa harus

menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor,

khususnya kopi, tebu, dan indigo. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda.

Sedangkan untuk para penduduk yang tidak memiliki tanah, maka harus

bekerja 66 hari selama satu tahun.

Pada dasarnya, sistem tanam paksa atau cultuurstelsel merupakan

gabungan dari sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Rakyat

memiliki kewajiban untuk membayar pajak dari hasil tanaman mereka.

Sistem ini juga merupakan upaya untuk menghidupkan kembali

eksploitasi yang terjadi pada masa VOC, yaitu berupa penyerahan wajib

untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Perbedaannya adalah

sistem tanam paksa lebih terorganisir dan melibatkan unsur-unsur

pokok, seperti birokrasi pemerintahan kolonial, para kepala pribumi,

organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, dan juga

pengusaha.

Seperti yang tertera dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 2 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan

sistem cultuurstelsel sebagai berikut :

1. Penduduk desa menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami

tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa

2. Tanah yang disediakan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah

pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa

3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman yang

ditentukan tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan yang

dibutuhkan untuk menanam padi dan komoditi pangan lainnya

4. Bagian yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari

pembayaran pajak tanah

5. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada Pemerintah Hindia

Belanda. Bila hasilnya melebihi pajak tanah yang harus dibayar

rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat

6. Kegagalan panen harus dibebankan kepada Pemerintah Hindia

Belanda, terutama bila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian

penduduk

7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan

pengawasan kepala-kepala mereka, dan para pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan

waktu dalam pembajakan tanah, panen, serta pengangkutan.

Penerapan Cultuurstelsel dan Penyelewengannya

Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau tanam paksa ini

diterapkan di daerah-daerah Gubernemen, yaitu daerah yang langsung

dibawahi oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, dengan

pengecualian daerah Batavia, Buitenzorg, wilayah-wilayah particuliere

landerijen, dan juga wilayah vorstenlanden (Kartodirdjo, 1991). Wilayah

Batavia dan Buitenzorg tidak ditetapkan sebagai daerah penerapan tanam

paksa karena kedua daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan.

Selain itu daerah-daerah yang termasuk wilayah pribadi atau particuliere

landerijen juga tidak dianggap sebagai wilayah penerapan tanam paksa.

Hal ini dikarenakan particuliere landerijen merupakan tanah yang

dikelola atau dimiliki oleh swasta, sehingga pemerintah kolonial Belanda

tidak bisa sembarangan dalam menetapkan kebijakan. Selain itu, tanam

paksa juga tidak diterapkan di wilayah milik suatu kerajaan atau

vorstenlanden, seperti di Yogyakarta dan Surakarta. Di wilayah

vorstenlanden tersebut yang berlaku adalah sistem sewa tanah atau

landelijk stelsel. Pemerintah kolonial Belanda berkuasa atas 18

karesidenan, diantaranya Karesidenan Banten, Priangan, Karawang,

Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya,

Pasuruan, Besuki, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri .

Pada pelaksanaan sistem tanam paksa, penduduk diminta untuk

menanam berbagai jenis tanaman komoditas dagang. Tanaman tersebut

dibagi menjadi dua skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Tanaman

skala besar seperti seperti kopi, tebu, dan indigo. Kemudian untuk

tanaman berskala kecil, antara lain lada, tembakau, teh, dan kayu manis.

Jenis tanaman yang ditanam pada masing-masing daerah berbeda,

bergantung pada kondisi lahan dan kecocokan tanamannya. Tanaman

kopi misalnya, tanaman ini dapat di tanam di seluruh keresidenan. Akan

tetapi hasil tanaman kopi terbaik berasal dari empat keresidenan, yaitu

Keresidenan Priangan, Kedu, Pasuruan dan Besuki.

Tanaman jenis tebu hanya dapat ditanam di 13 karesidenan saja dan

karena tebu merupakan komoditi ekspor yang berpotensi mendatangkan

untung yang besar maka banyak pengusaha swasta mengadakan kontrak

dengan pemerintah untuk menanam dan membudidayakan tanaman

tebu. Akhirnya sejak tahun 1837 produksi gula dari perusahaan swasta

mencapai separuh dari produksi gula dari perusahaan pemerintah. Pada

sistem tanam paksa tugas petani tidak hanya sekedar menanam saja,

melainkan juga diharuskan memproses hasil panennya untuk diserahkan

kepada gudang-gudang milik pemerintah. Sebagai gantinya, para petani

akan menerima sejumlah uang pembayaran yang disebut plantloon, yang

nantinya uang plantloon tersebut digunakan untuk membayar tagihan

pajak tanah dari tanah yang mereka garap di desa mereka sesuai dengan

daerah-daerah yang telah ditetapkan. Meskipun petani menerima upah

dari hasil kerja kerasnya menanam dan menerima pembayaran ketika

menjual hasilnya ke pemerintah kolonial, akan tetapi uang tersebut tidak

pernah cukup untuk menghidup kehidupan mereka. Sistem tanam paksa

telah menciptakan lalu lintas uang yang mempercepat timbulnya ekonomi

uang di desa (Kartodirdjo, 1991).

Pemerintah kolonial Belanda akan memberikan bonus berupa

cultuur procenten, kepada para pejabatnya, baik pejabat Belanda

maupun pribumi apabila panen yang dihasilkan dapat memenuhi target

produksi yang ditetapkan oleh pemerintah, Kebijakan

ini yang kemudian menimbulkan jurang pemisah antara rakyat, yaitu

para petani dengan pejabat pribumi. Para penguasa pribumi dianggap

sebagai antek-antek pemerintah kolonial Belanda dan di satu sisi rakyat,

khususnya para petani tidak bisa berbuat apa-apa atas kondisi yang

berlangsung.

Pada pelaksanaanya, sistem tanam paksa tidak sesuai dengan

peraturan yang telah pemerintah kolonial tetapkan sebagai sebuah

peraturan dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 22. Sistem tanam paksa

lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan semata-mata sebagai

bentuk eksploitasi (O’Malley, 1988). Gubernur Jenderal Bosch

menghendaki adanya campur tangan orang Belanda dalam proses

produksi. Para petani dipaksa menanam tanaman komoditi yang telah

ditentukan oleh pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Para

petani yang dalam teorinya diberikan kebebasan dalam menjual hasil

panen, justru diwajibkan menjualnya hanya kepada pemerintah.

Tanah-tanah pertanian yang seyogyanya tidak dikenakan tanam

paksa, justru dipaksa menjadi lahan-lahan tanam paksa. Para petani

kehilangan mata pencaharian dan penghasilan. Akibatnya mereka

bertransformasi menjadi para petani penggarap, yang ironisnya mereka

menggarap di atas tanah milik mereka sendiri. Pajak-pajak yang

diterapkan pemerintah bukan dalam bentuk uang melainkan dalam

bentuk tenaga atau in natura yang direpresentasikan dengan berbagai

macam kerja. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat rumah tangga

desa yang ingin dipertahankan sebagai rumah tangga produksi dan

dicegah agar tidak menjalankan rumah tangga uang ,

Mengenai pengerahan kerja wajib, seperti yang tertera dalam

Staatsblad tahun 1834 nomor 22, pengerahan kerja wajib bertujuan

untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah dan harus

dilakukan selama 66 hari dalam satu tahun , Para

pekerja wajib ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki tanah dan juga

orang-orang yang diserahkan untuk tanam paksa ,

Pengerahan kerja wajib ini terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama ialah

kerja wajib umum atau heerendiensten, kedua ialah kerja wajib pancen

atau pancen diensten, dan ketiga ialah kerja wajib garap penamaman atau

cultuurdiensten.

Kerja wajib umum atau heerendiensten merupakan kerja wajib

untuk kepentingan umum, seperti pembuatan atau perbaikan jalan,

pembuatan bangunan gedung perkantoran, penjagaan tawanan, dan

sebagainya. Kerja wajib pancen atau pancen disenten merupakan kerja

wajib untuk merawat lahan pertanian di tanah milik para kepala pribumi.

Sedangkan kerja wajib garap penanaman atau cultuurdiensten

merupakan pengerahan kerja paksa untuk pembukaan lahan

perkebunan, pembuatan dan perbaikan irigasi, kegiatan penanaman, pengangkutan hasil panen, atau pekerjaan lain di kebun-kebun milik

pemerintah.

Penyediaan tanah untuk digarap dibebankan kepada seluruh desa,

bukan kepada penduduk secara individu sebagai pemilik tanah.

Pemerintah kolonial Belanda beralasan hal tersebut untuk mempermudah

dalam menanganinya. Akibat dari hal tersebut maka terjadilah perluasan

tanah secara komunal (milik bersama), dan terjadi perubahan hubungan

sosia di pedesaan. Kemudian tanah yang semua hanya diwajibkan 1/5

bagian, lalu kemudian meluas menjadi 1/3 bagian, lalu ½ bagian, bahkan

menjadi seluruh tanah desa .

Penyelewengan yang terjadi selama puluhan tahun sejak

pelaksanaan sistem tanam paksa mengakibatkan kondisi yang buruk bagi

rakyat, khususnya para petani. Gelombang kelaparan akibat minimnya

lahan pertanian dan ekspolitasi tenaga kerja di beberapa daerah banyak

mengakibatkan kematian dan penderitaan. Di Belanda sendiri terjadi

gelombang kritik, khususnya dilakukan oleh golongan humanis dan

liberal untuk menghentikan praktik tanam paksa di Hindia Belanda.

Mulai tahun 1860, terjadi penghapusan sistem tanam paksa secara

bertahap. Beberapa tanaman komoditi dikeluarkan dari daftar tanam

paksa, seperti lada pada 1862, nila, teh dan kayu manis pada 1865, dan

tembakau pada 1866.

Pada 1870 sistem tanam paksa dihentikan sekaligus menandakan

kemenangan golongan liberal di Belanda. Sistem taman paksa yang

dianggap sentralistik dan merugikan pihak pengusaha swasta lalu

kemudian digantikan dengan sistem liberal. Hal ini tercermin dalam

undang-undang agraria kolonial, Agrarische Wet 1870 dan UU Gula 1870.

Keduanya mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sistem kolonial

Belanda, dan bagi rakyat Indonesia era liberal ekonomi ini hanya lah

peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pihak-pihak swasta.

Sekilas Mengenai Penerapan Cultuurstelsel Di Luar Jawa

Sebelum tanam paksa ditetapkan secara formal oleh pemerintah

Belanda, Maluku telah menganut sistem ini untuk tanaman cengkeh di

Kepulauan Ambon dan pala di Kepulauan Banda. Dimulai pada abad 16

ketika Belanda menawarkan bantuan untuk mengusir Portugis dari

Maluku. Rakyat Maluku akhirnya dapat terpengaruh dan mau menuruti

permintaan Belanda untuk tidak menjual rempah-rempahya kepada

bangsa lain. Setelah mendapat kepercayaan dari rakyat Maluku, pihak

Belanda menjadikan dirinya sentra monopoli dan mendirikan banteng di

Maluku. Kemudian setelah Portugis pergi, di Maluku terdapat dua

penguasa, yakni Inggris dan Belanda. Inggris berkuasa atas Banda,

sementara VOC berkuasa di Ambon, Saparua, dan sebagian Maluku

Tengah. VOC memperkuat pertahanan dan armadanya di Maluku Tengah

dan mengikat kontrak dengan penguasa-penguasa daerah agar dapat

memonopoli perdagangan rempah dengan mudah. Hal ini mengakibatkan

rakyat Maluku tidak bisa bebas menanam cengkih dan pala jika tidak ada

izin dari pihak Belanda. Jika peredaran cengkih dan pala terlampau

banyak di pasaran, penguasa tanah tersebut harus membakar tanamantanaman miliknya. Saat Inggris akhirnya bisa berkuasa di Maluku pasca

perang Eropa antara Inggris dan Prancis, peraturan semasa Belanda

banyak yang diubah. Rakyat diberi kebebasan untuk berniaga dan hak

ekstirpasi atau penghancuran pohon pala dan cengkih pada masa VOC

dihentikan. Pada tahun 1830 Belanda kembali datang dan menguasai

Maluku. Tanam paksa tidak diberlakukan lagi di Maluku pada tahun

1860.

Sama dengan Maluku, daerah Minahasa telah memberlakukan

sistem tanam paksa sejak tahun 1822 untuk tanaman kopi. Mulanya

Minahasa merupakan daerah pemasok beras bagi kepentingan niaga

VOC. Namun kewajiban memasok beras dihentikan pada tahun 1852.

Baru kemudian VOC mulai menerapkan cultuurstelsel tanaman kopi

didataran tinggi Tondano. Wilayah tersebut merupakan salah satu

wilayah di Minahasa yang padat penduduk sehingga memungkinkan

adanya tenaga kerja yang banyak untuk proses penanaman kopi hingga

pembangunan sarana prasarana untuk mendukung budidaya kopi.

Tanaman kopi kemudian tumbuh subur dan banyak ditanam di distrik

Romboken, kemudian meluas ke Tomohon, Kawaknokoan dan Sonder.

Pemerintah mengambil tanah-tanah kalekeran, yaitu tanah milik distrik

yang kosong dan tidak digarap penduduk karena kondisi tanah tersebut

kurang baik untuk perkenier atau persawahan. Pilihan VOC untuk

membuka tanah kalekeran sangat memberatkan penduduk, karena

letaknya jauh dari pemukiman warga dan upah yang tidak bisa

mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Rakyat dibayar 10 gulden

per pikol. Pada masa itu satu keluarga hanya bisa menghasilkan satu

pikul, belum lagi adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas

penimbang kopi. Ada pula biaya pengangkutan kopi ke gudang pemerinah

yang berada di wilayah pantai, sangat jauh dari tanah kalekeran dan

pemukiman. Pengangkutan komoditi dilkukan oleh pekerja dengan cara

dipikul. Tahun 1851, pemerintah mulai membuka gudang di daerah

pegunungan. Pengangkutan tetap dilakukan dengan cara diangkut oleh

pekerja upahan yang khusus untuk mengangkut. Mulai dibangun jalan

dan jembatan yang menghubungkan daerah pegunungan dengan daerah

pesisir. Pembangunan jalan dan jembatan ini melibatkan penduduk,