Rabu, 12 Juli 2023

Home »

pendidikan jaman belanda

» pendidikan jaman belanda

pendidikan jaman belanda

By Lampux.blogspot.com Juli 12, 2023

pemerintah kolonial Belanda mulai

berkuasa di Hindia Belanda (Indonesia)

menggantikan VOC (Vereenigde

Oostindische Compagnie) yang bubar

pada tanggal 31 desember 1799 dan

seluruh aset miliknya dikuasai oleh

Negara Belanda. Bubarnya VOC

disebabkan kesalahan urus dan persoalan

korupsi para pejabatnya.2

Selanjutnya,

sebuah komisi Negara yang diketuai

Sebastian Cornelis Nederburg bergelar

komisaris jenderal dibebani tugas bidang

administrasi, hukum, dan pertahanan.

Barulah kemudian pada tahun 1808, si

tangan besi, Herman Willem Deandels

mengawali kekuasaannya sebagai

gubernur jenderal di Hindia Belanda. Di

antara kebijakannya adalah memangkas

kekuasaan penguasa-penguasa lokal. Ia

hanya tiga tahun berkuasa (1808-1811)

yang kemudian digantikan oleh Thomas

Stamford Raffles (1811-1816) yang

mewakili penguasa Inggris di tanah

bekas jajahan Belanda. Pada masanya

terjadi sedikit pembaharuan.

Kebijakan-kebijakan gebernur

jenderal berikutnya bukan memperingan

beban rakyat Hindia Belanda, bahkan

semakin mempersulit keadaan, misalnya

dengan penerapan cultuurstelsel.

Sistem

ini hanya menguntungkan pemerintah

kolonial dan sedikit menguntungkan

penguasa lokal akan tetapi sangat

memperberat kehidupan rakyat jajahan.

Berikutnya, pada era liberal hingga era

politik etis, rakyat tetap saja menderita

dan tidak banyak mengalami perubahan.

Kondisi-kondisi inilah yang membuat

rakyat semakin meningkatkan banyak

perlawanan bersenjatanya4

menyerang

penjajah Belanda.

Sebenarnya, perlawanan

abad XIX rakyat Banten merupakan

kelanjutan dari abad-abad sebelumnya.

Sebagaimana kita ketahui, Sultan

Ageng Tirtayasa (1651-1683 M)

gigih mempertahankan Kesultanan

Banten dari kejahatan adu domba yang

dilakukan oleh kaum kompeni antara

dia dan putra mahkota, Sultan Haji,

yang berujung tergerusnya kekusaan

kesultanan oleh kompeni.

Disamping itu, perlawanan

terhadap Belanda di abad XIX muncul

juga di berbagai daerah seperti Perang

Jawa di bawah pimpinan Pangeran

Diponegoro, Perang Padri di bawah

pimpinan Imam Bonjol yang bergejolak

di Sumatera Barat, Perang Batak dan

Perang Aceh di Sumatera Bagian Utara.5

Bahkan, perang yang tak kalah penting

adalah perlawanan rakyat Banten yang

tak henti-hentinya sejak awal abad ini sampai peristiwa Geger Cilegon 18886

yang dikomandoi oleh K.H. Wasyid.

Peristiwa-peristiwa perlawanan

rakyat Banten didukung, dipelopori

dan dipimpin oleh para Ulama, kaum

bangsawan, dan Jawara bahkan

para Srikandi7

Banten, di antaranya

adalah Nyai Gumpara, Tumenggung

Muhammad, Demang dari Menes,

Mas Jakaria, Ratu Bagus Ali, Pangeran

Radli, Mas Jebeng (putera Mas Jakaria),

Mas Anom, Mas Serdang, Mas Adong,

Mas Anjung (Puteri Mas Jakaria), Nyai

Permata (Ibu Nyai Gumpara), Raden

Yintan, Pangeran Lamir, Sarinam, Mas

Derik, H. Wakhia, Tubagus Ishak, Mas

Diad. Peristiwa perlawanan petani

Banten pada 1888 diinspirasi, dipimpin,

dan/atau dipelopori oleh K.H. Abdul

Karim, K.H. Tubagus Ismail, dan

K.H. Wasyid. Selain mereka, tokoh

yang juga berperan dalam perlawanan

rakyat Banten adalah Haji Singadeli,

Haji Asnawi, Haji Abu Bakar, dan Haji

Marjuki.8

Para pejuang dan pahlawan

Banten di atas memiliki semangat jihad yang kuat yang didasarkan

pada keyakinan keagamaan bahwa

kaum penjajah adalah orang kafir

yang menzhalimi kaum Muslimin

sehingga rakyat Banten wajib untuk

memeranginya. Demikian yang dapat

kita telusuri dari motivasi dan pendorong

mereka untuk berperang; artinya

hanya ada dua kata kunci bagi mereka,

yaitu Jihad dan Perang. Hal demikian

yang menjadikan K.H. Wasyid rela

mengorbankan jiwa dan raganya demi

mempertahankan harkat dan martabat

rakyat Banten yang memang ia buktikan

dengan wafatnya beliau di medan perang

sebagai syahid dan pahlawan.

K.H. Wasyid memiliki semangat

perjuangan menegakkan kebenaran

Amar Ma’ruf Nahi Munkar sejak

usianya masih muda. Darah pejuang

yang dimiliki K.H. Wasyid diwariskan

dari ayahnya, Abbas, yang pada tahun

1850 bersama H. Wakhia melakukan

perlawanan bersenjata. Dalam

perjuangannya, ia memiliki keahlian

dan kemampuan strategis, misalnya

bagaimana ia melakukan komunikasikomunikasi politik dengan para

ulama, jawara, dan pejuang-pejuang

lainnya di Banten dan luar Banten

untuk terlibat dalam perang melawan

penjajah Belanda. K.H. Wasyid juga

dikenal sebagai seorang ulama yang

berdakwah dari satu tempat ke tempat

lainnya terutama mengajak umat

menjauhi perbuatan syirik. Akibat dari

sikap tegas menegakkan ajaran Islam

di tengah masyarakat ini, K.H. Wasyid

menghadapi meja pengadilan sebelum

peristiwa Geger Cilegon 1888.Sejak didirikan oleh Sunan

Gunung Jati, Banten sebagai sebuah

kesultanan sudah sangat menarik bagi

para pedagang untuk merapatkan

kapalnya di pelabuhan Banten, baik

yang berasal dari Eropa maupun Asia

termasuk Nusantara.9

Kemudian, pada

era sultan-sultan berikutnya; Sultan

Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana

Yusuf sampai Sultan Ageng Tirtayasa,

menurut Claude Guillot, Banten masih

menarik karena 1) sepenuhnya merdeka;

2) merupakan periode yang cemerlang,

khususnya tahun 1670 M; dan 3)

Sultan Ageng Tirtayasa masih berkuasa

penuh.

Sekalipun demikian, negara

satelitnya, Jayakarta sudah lebih dulu

jatuh ke tangan J.P. Coen pada 1619 dan

mengganti namanya menjadi Batavia.

Artinya, upaya VOC menggerogoti

kekuasaan kesultanan Banten sudah

dimulai, di antaranya dengan berupaya

mengurangi peran pelabuhan Banten.

Upaya-upaya VOC di Batavia

yang sudah dikuasainya menggembosi

peran pelabuhan Banten. Hal ini sangat

dirasakan oleh Abdul Fath (Sultan

Ageng Tirtayasa) yang mulai berkuasa

tahun 1651. VOC dianggap menghalangi

usaha Banten memajukan perdagangan.

Namun, beliau tetap dianggap berhasil

dalam bidang perdagangan dengan

adanya ekspor-impor antara Banten dan

Persia, Surat, Koromandel, Benggala,

dan Siam. Dia juga membangun irigasi

untuk pertanian dan persawahan.

Suasana damai dan tenteram berjalan

hinggga 1676.13 Lantas, Sultan Ageng

Tirtayasa mengangkat putranya Abdul

Kohar Nasar (Sultan Haji) menjadi

sultan muda yang ternyata tidak suka

keluarga kerajaan memusuhi kompeni.

Dapat diprediksi bahwa akan terjadi

pertentangan antara ayah dan anak.

Sultan Ageng ingin terus mengadakan

blokade terhadap VOC sementara Sultan

Haji ingin mengadakan hubungan baik.

Pasca perang Trunojoyo, tahun 1680

Belanda melakukan agitasi terhadap

Banten yang sudah dikuasai oleh

Sultan Haji. Namun, Sultan Ageng

Tirtayasa tidak mau kompromi dengan

kompeni. Pertikaian antara Sulan Ageng dan Sulan Haji membuat Belanda

mendukung salah satunya untuk dengan

mudah menguasai. Terjadi perlawanan

bersenjata Sultan Ageng Tirtayasa

bersama ulama dan rakyatnya terhadap

Kompeni, tapi berakibat jatuhnya

Banten ke tangan mereka di atas nama

Sultan Haji.

Pasca bangkrutnya VOC

(tahun 1799), kondisi sosial rakyat

Banten bukan bertambah baik, justru

sebaliknya, pemerintah kolonial

Belanda bertambah represif sehingga

menimbulkan perlawanan di berbagai

daerah di Indonesia, termasuk di Banten.

Berbagai sistem yang diciptakan

kaum kolonial tak satupun yang dapat

mensejahterakan rakyat; bahkan

dipaksakan penerapannya dengan

kekerasan. Pada saat Herman Willem

Deandels berkuasa, sepak terjangnya

sangat otoriter. Ia menambah serdadu

dari 200 menjadi 18.000 orang dalam

waktu singkat. Umumnya, serdadu

berasal dari anak-anak Manado, Madura

dan Jawa. Yang tidak mau menjadi

tentara ia hukum dengan berbagai bentuk

kekerasan. Untuk pakaian seragam

serdadu, dia paksa petani memintal

benang dan menenun kain. Semua

bidang kehidupan di berbagai daerah

dijamah Deandels, termasuk pengrajin

tembaga untuk membuat bedil. Pada

tahun 1808 Daendels membangun jalan

raya dari Anyer sampai ke Panarukan

dengan kerja paksa. Tidak sedikit rakyat

meregang nyawa dalam pembangunan

jalan ini karena kekurangan makan,

penyakit, dan sebagainya. Si tangan besi Daendels juga

memangkas kekuasaan para penguasa

lokal; raja-raja lokal diturunkan

jabatannya menjadi pegawai biasa,

ia hapus pula tanda kehormatannya.

Timbul perlawanan dari penguasapenguasa lokal khususnya di Banten.

Daendels marah besar, istana sultan

dihancurkan, Sultan ditangkap dan

dibuang ke Ambon.

Pada tahun 1811, Daendels

digantikan oleh Janssens. Akan tetapi,

karena Perancis-Belanda dikalahkan

Inggris maka pada tahun yang

sama Inggris mengangkat Thomas

Stamford Raffles berkuasa di daerah

jajahan Belanda hingga tahun 1816.

Pemerintahan Raffles disebut-sebut

sebagai pemerintahan tangan liberal

yang lebih lunak dibandingkan Daendels

dan melakukan berbagai pembaharuan.

Ia menghapus kebijakan-kebijakan

Deandels, misalnya dalam bidang

monopoli dagang, kerja rodi, sistem

hak pemerintah atas hasil bumi, tak ada

pemaksaan, yang paling terkenal dari

kebijakan Raffles adalah pelaksanaan

pajak tanah (land-rent).

Kemudian, penguasaan tanah

jajahan diserahkan kembali ke tangan

pemerintah Belanda, berbagai kebijakan

para gubernur jenderal di Hindia Belanda

kembali membuat rakyat menderita,

semisal penerapan sistem tanam paksa

(cultuurstelsel) yang digagas Gubernur

Jenderal Johannes Van den Bosch

pada tahun1830.17 Empat puluh tahun

lamanya sistem ini diterapkan dengan

berbagai dampak negatifnya bagi

rakyat Indonesia umumnya dan rakyat

Banten khususnya. Banyak penduduk

yang meninggalkan kampungnya

menghindari tanam paksa, lain

halnya dengan rakyat Banten, mereka

melakukan perlawanan terhadap sistem

ini,18 dan kebijakan-kebijakan lainnya

yang tidak pro-rakyat.

Jika dirunut dari sejak sebelum

penerapan kultuurstelsel, hingga

penerapannya selama empat puluh

tahun, telah terjadi berbagai perlawanan

bersenjata dari rakyat Banten terhadap

kaum penjajah. Antara 1810 sampai

1840, terjadi sebelas kali perlawan

bersenjata rakyat Banten, di antaranya

perlawanan Nyai Gumpara pada 1818

untuk mengembalikan kesultanan

Banten dan penyerangan ke Anyer

dengan kekuatan 500 orang pada 1822.

Pada akhir tahun 1825 Tumenggung

Muhammad Demang dari Menes

dengan dukungan para kiyai dan tokoh

agama serta para santrinya memimpin

perlawanan bersenjata menentang

pemungutan pajak. Letnan de Quay

mematahkan perlawanan ini yang

membuat Tumenggung Muhammad

mengundurkan diri melintasi puncak

gunung Pulosari melalui perbatasan

Pandeglang. Dua tahun kemudian

muncul lagi perlawaanan bersenjata

dari Mas Jakaria. Pada 1811, ia pernah

menduduki Pandeglang yang kala itu

menjadi kota kraton, tetapi ia tertawan.

Namun pada tahun 1927, ia berhasil

melarikan diri. Banyak hadiah disediakan

bagi yang dapat menangkapnya,

tetapi tetap gagal bahkan pada tahun

ini ia kembali menyerbu Pandeglang

dan berhasil menewaskan anggotaanggota detasemen tentara Belanda.

Pasukan Belanda secara membabi buta

membakari rumah penduduk untuk

memaksa pengakuan penduduk dimana

keberadaan Mas Jakaria. Barulah

beberapa bulan kemudian ia berhasil

ditangkap dan dijatuhi hukuman mati

dengan memenggal lehernya dan

membakarnya.

Pada tahun-tahun 1831,

1833, 1836, dan 1839 terjadi banyak

perlawanan bersenjata. Pemimpinpemimpin yang lolos dari perlawanan

tahun 1936 adalah Ratu Bagus Ali

dikenal sebagai Kiyai Gede, Pangeran

Radli dan Mas Jebeng, putera Mas

Jakaria. Rakyat bersemangat lagi

melawan penjajah ketika ketiga putra

Mas Jakaria melarikan diri dari penjara

Banyuwangi; Mas Anom, Mas Serdang,

dan Mas Andong. Salah seorang wanita

yang memimpin perlawanan Nyai Mas

Anjung, puteri Mas Jakaria, ikut pula

Mas Ubid, kemenakan dan menantu

Mas Jakaria. Raden Yintan, Pangeran

Lamir, dan seorang wanita Sarinam

dapat ditambahkan sebagai pemimpin

perlawanan bersenjata.

Pada tanggal 13 Desember 1845,

para pejuang Banten merebut rumah

tuan tanah di Cikandi Udik dengan

membunuh tuan tanah Kamphuys,

istrinya dan lima anaknya. Peristiwa

ini disebut peritiwa Cikandi, semua

orang Eropa Cikandi menemui ajalnya.

Sebuah detasemen bejumlah 60 orang

berhasil melumpuhkan perlawanan

di Cikandi. Sebenarnya, peristiwa ini

dilakukan sebagai isyarat perlawanan

di seluruh Banten. Mereka bersekutu

dengan pemimpin kelompok BantenSelatan yang dipimpin oleh Nyai

Permana, ibu Nyai Gumpara, pemimpin

perlawan tahun 1836. Pada 24 Pebruari

1850, Raden Bagus Jayakarta, patih

Serang, mencetuskan perlawanan dan

menewaskan Demang Cilegon beserta

stafnya. Raden Bagus Jayakarta didukung

oleh pemuda-pemuda antara lain

Tubagus Iskak, Mas Derik, Haji Wakhia,

dan Penghulu Dempol. Di Lampung,

banyak orang Banten yang melarikan

diri dari Banten untuk menghindar dari

pengejaran kaum penjajah atau untuk

mengelak dari penindasan para pejabat.

Salah seorang daripadanya adalah orang

kaya H. Wakhia dari Budang Batu yang

dikejar-kejar polisi yang bersembunyi

di Lampung kemudian menuju Mekkah

untuk menunaikan ibadah haji. Pada

tahun 1847 ia kembali ke desanya.

Lagi-lagi ia tidak mau membayar

pajak. Ia dipanggil residen, tapi tidak

mengindahkannya. H. Wakhia turut

serta dalam merencanakan perlawanan

dan seruan H. Wakhia yang dibantu oleh

Penghulu Dempol untuk melancarkan

Perang Sabil disambut dengan semangat

dan menyala-nyala. H. Wakhia dan

penghulu Dempol mengambil posisi

di sebelah barat bukit-bukit Simari

Kangen, kelompok yang dipimpin Mas

Derik dan Nasid berada di pegunungan

sebelah timur Pulau Merak, sedangkan

Tubagus Ishak dan Mas Diad dan

pasukannya beroperasi di distrik Banten.

R.B. Jayakarta, pengambil inisiatif

berada di belakang layar. Lebih kurang

tiga bulan lamanya pasukan-pasukan

rakyat maju mundur diselingi seranganserangan sporadik terhadap kota-kota

kecil dan desa seperti Tanjak dan Anyer.

Dalam menghadapi pasukan kolonial

pada tanggal 3 Mei 1850 di Tegalpapak

mereka mengalami kekalahan dan

beberapa pemimpin mereka ditawan.

H. Wakhia dan Tubagus Ishak berhasil

meloloskan diri ke Lampung dan di

daerah ini ia kembali ikut perlawanan

terhadap penjajah Belanda yang

dilancarkan Raden Intan dan Pangeran

Singabranta. H. Wakhia akhirnya

ditangkap dan dihukum mati. Anak dan

isterinya menetap di desa asal H. Wakhia

yang kemudian dikenal dengan nama

Arjawinangun. Di tempat ini mereka

sangat dihormati.

Antara tahun 1851 sampai 1871

masih sering terjadi perlawan bersenjata,

seperti peristiwa Usup di tahun 1851,

peristiwa Pungut di tahun 1852,

kerusuhan di Kolelet di tahun 1866 dan

kasus Jayakusuma di tahun 1869.

Dari rentetan peristiwa

perlawanan bersenjata rakyat Banten

terhadap kolonial Belanda sejak awal

abad XIX, perlawanan bersenjata

yang sangat besar adalah yang terjadi

pada 9 Juli tahun 1888 yang dipimpin

oleh K.H. Wasyid. Tengku Ibrahim

Alfian merasa perlu menjelaskan ini

secara komprehensif mengingat begitu

dahsyatnya keadaan Banten baik

sebelum, saat terjadinya peristiwa, dan

sesudahnya

Dikutip dari Tengku Ibrahim

Alfian. “Semangat Keagamaan Rakyat

Banten dalam Mempertahankan Kemerdekaan” …. Alfian mengakui berhutang budi

pada Sartono Kartodirdjo yang telah

membuat kajian secara komprehensif

tentang keperkasaan Rakyat Banten

dan perlawanan mereka terhadap kaum

penjajah Belanda khususnya tentang

peristiwa Cilegon di tahun 1888 Disertasinya di Den Haag yang berjudul, The

Peasent’ Revolt of Banten in 1888: Its

Condition, Course and sequence.

20Tengku Ibrahim Alfian. “Semangat Keag- Tengku Ibrahim Alfian

menyatakan bahwa peristiwa

perlawanan bersenjata rakyat Banten

yang besar adalah yang terjadi

pada 9 Juli 1888 di Cilegon, suatu

perlawanan yang telah dipersiapkan

dan direncanakan serta mempunyai

ruang lingkup yang melampaui batasbatas kota Cilegon. Menurut Prof.

Dr. Sartono Kartodirdjo peristiwa ini

merupakan kulminasi gerakan-gerakan

perlawanan selama bertahun-tahun.

Tarekat telah dijadikan sarana untuk

menyebarkan informs-informasi rahasia

dan komunikasi-komunikasi antara

anggota dan memberikan peranan

penting meletuskan peristiwa ini.21

Dalam teori sejarah, setiap

peristiwa sejarah sedikitnya di dalamnya

terdapat Pionir (pencetus peristiwa),

Soil (tempat terjadinya peristiwa)

dan peristiwa itu sendiri. Peristiwa

perlawanan bersenjata Cilegon188822

pionir atau pencetus utamanya adalah

K.H. Wasyid.

1. Pendidikan Dan Semangat

Keagamaan

K.H. Wasyid adalah seorang

ulama dan pendakwah yang dalam ilmuagamanya, seorang alumnus pesantren

dan Timur Tengah. Seperti halnya

rakyat Banten yang memiliki semangat

keagamaan yang kuat dan mendalam,

demikian pula K.H. Wasyid, beliau

memiliki ilmu agama yang dalam berkat

ketekunan dan kegigihannya menuntut

ilmu di berbagai pesantren di Jawa

Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Corak pendidikan pesantren masa itu

masih sangat berorientasi ilmu-ilmu

agama dan sangat tergantung pada

ustadz atau Kiyai. Mereka mempelajari

kitab-kitab yang berkaitan dengan

hukum Islam seperti Miftàh al-Jannah,

Shiràt, Sabîl al- Muhtadîn, Bidàyah,

Kitab Delapan dan Majmu’, Matan

Taqrib, Fathu al-Qarîb, Fathu alMu’în, Tahrir, Iqna’, Fathu al-Wahhab,

Mahally, dan sebaginya. Di antara

ilmu alat yang mereka pelajari, yakni

Sharaf, Kitab al-Jurmiyah, Mukhtashar,

Mutammimah, Nahwu. Mereka juga

mempelajari kitab-kitab Tafsir dan

Hadis, Balaghah, Tashawwuf, ihya

ulumuddin, al-Mantiq, Tauhid, Ushul alFiqh.23 Mata pelajaran yang diajarkan di

pesantren-pesantren pada abad ke XIX

sangat memengaruhi kepribadian para

santri. Tidak mengherankan jika pada

abad ini banyak peristiwa sejarah yang

dimobilisasi oleh alumnus pesantren

dan masyarakat pedesaan. Misalnya,

peristiwa perlawanan bersenjata yang

sangat terkenal, yakni “Geger Cilegon”

yang juga terkenal dengan sebutan

“Perang Wasyid”.24

Beranjak dewasa, disampingmenimba llmu di pesantren, KH. Wasyid

berangkat ke Mekkah berguru pada

Syekh Nawawi al-Bantani,25 sedang di

Banten dia berguru pada ulama-ulama

Banten, seperti Kiyai Wakhia. Dengan

ilmu yang dimilikinya, ia berdakwah

dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dalam kesempatan dakwah ini K.H.

Wasyid menyampaikan ayat-ayat dan

hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad.

Dalam al-Qur’an. dua ungkapan

yang memotivasi setiap Muslim untuk

berjuang menegakkan kebenaran

dan keadilan serta menentang setiap

kezhaliman kaum penindas ialah

berperang di Jalan Allah dan berjihad

di jalan Allah. Khusus untuk istilah

perang dipakai kata qitàl yang terdapat

dalam surat al-Baqarah 190, 191, dan

193; surat al-Taubah ayat 111 dan surat

al-Hajj ayat 39.a. Al-Baqarah

190. Dan perangilah di jalan

Allah orang-orang yang memerangi

kamu, (tetapi) janganlah kamu

melampaui batas, karena sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang

melampaui batas.

191. Dan bunuhlah mereka di

mana saja kamu jumpai mereka, dan

usirlah mereka dari tempat mereka

telah mengusir kamu (Mekah); dan

fitnah[117] itu lebih besar bahayanya

dari pembunuhan, dan janganlah kamu

memerangi mereka di Masjidil Haram,

kecuali jika mereka memerangi kamu

di tempat itu. Jika mereka memerangi

kamu (di tempat itu), maka bunuhlah

mereka. Demikanlah balasan bagi

orang-orang kafir.

192. Kemudian jika mereka

berhenti (dari memusuhi kamu), maka

sesungguhnya Allah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang.

b. At-Taubah

111. Sesungguhnya Allah telah

membeli dari orang-orang mukmin diri

dan harta mereka dengan memberikan

surga untuk mereka. Mereka berperang

pada jalan Allah; lalu mereka membunuh

atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji

yang benar dari Allah di dalam Taurat,

Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang

lebih menepati janjinya (selain) daripada

Allah? Maka bergembiralah dengan jual

beli yang telah kamu lakukan itu, dan

itulah kemenangan yang besar.

c. Al-Hajj

39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena

sesungguhnya mereka telah dianiaya.

Dan sesungguhnya Allah, benar-benar

Maha Kuasa menolong mereka itu.

Secara etimologi Jihàd berasal

dari kata jahada yang berarti bersungguhsungguh mencurahkan segenap pikiran,

kekuatan dan kemampuan untuk

mencapai suatu tujuan, dapat juga berarti

perang dan kekuatan. Secara terminologi

(Ishtilàhan Syar’iyyan) “ jihad berarti

bersunggguh-sungguh mencurahkan

segenap pikiran dan kekuatan melawan

hawa nafsu, setan, kebatilan, dan

menghancurkan orang-orang yang

melawan agama Allah serta membangun

manusia yang berkemajuan.” Ayat-ayat

lain yang berkaitan dengan ini seperti di

bawah ini:

d. Al-Ankabût:

6. Dan barangsiapa yang

berjihad, maka sesungguhnya jihadnya

itu adalah untuk dirinya sendiri.

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha

Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari

semesta alam.

69. Dan orang-orang yang

berjihad untuk (mencari keridhaan)

Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan

kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan

sesungguhnya Allah benar-benar beserta

orang-orang yang berbuat baik.

e. Al-Hajj

78. Dan berjihadlah kamu pada

jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk

kamu dalam agama suatu kesempitan.

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.

Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian

orang-orang muslim dari dahulu[993],

dan (begitu pula) dalam (Al Quran)

ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas

dirimu dan supaya kamu semua menjadi

saksi atas segenap manusia, maka

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah

zakat dan berpeganglah kamu pada

tali Allah. Dia adalah Pelindungmu,

maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan

sebaik- baik Penolong.

Bak gayung bersambut, seruanseruan K.H. Wasyid diamini oleh semua

elemen masyarakat mulai dari ulama,

kiyai, petani, santri, anak-anak muda,

pengikut tarekat, dan bahkan para jawara.

Pada abad XIX semangat keagamaan

mereka bertambah kuat. Seperti yang

disebutkan Sartono Kartodirdjo dalam

beberapa dasawarsa di akhir abad ke

XIX, tampak peningkatan kebangkitan

agama yang sangat luar biasa. Dimulai di

Timur Tengah dengan Pan-Islamismenya

yang sangat anti barat. Fanatisme dan

militanisme keagamaan muncul karena

benci orang kafir termasuk di Banten.

Gejala lain kebangkitan agama ini ialah

ramainya masjid dengan shalat jama’ah

dan pengajian-pengajian oleh anak-anak

muda Banten, bermunculan cabangcabang tarekat, jumlah orang naik haji

bertambah dan tinggal disana sambil

mencari ilmu.26 Tampaknya inilah yang

memudahkan K.H. Wasyid memobilisir

kekuatan dan massa untuk memerangi

penjajah.

bagi orang-orang yang diperangi, karena

sesungguhnya mereka telah dianiaya.

Dan sesungguhnya Allah, benar-benar

Maha Kuasa menolong mereka itu.

Secara etimologi Jihàd berasal

dari kata jahada yang berarti bersungguhsungguh mencurahkan segenap pikiran,

kekuatan dan kemampuan untuk

mencapai suatu tujuan, dapat juga berarti

perang dan kekuatan. Secara terminologi

(Ishtilàhan Syar’iyyan) “ jihad berarti

bersunggguh-sungguh mencurahkan

segenap pikiran dan kekuatan melawan

hawa nafsu, setan, kebatilan, dan

menghancurkan orang-orang yang

melawan agama Allah serta membangun

manusia yang berkemajuan.” Ayat-ayat

lain yang berkaitan dengan ini seperti di

bawah ini:

d. Al-Ankabût:

6. Dan barangsiapa yang

berjihad, maka sesungguhnya jihadnya

itu adalah untuk dirinya sendiri.

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha

Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari

semesta alam.

69. Dan orang-orang yang

berjihad untuk (mencari keridhaan)

Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan

kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan

sesungguhnya Allah benar-benar beserta

orang-orang yang berbuat baik.

e. Al-Hajj

78. Dan berjihadlah kamu pada

jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk

kamu dalam agama suatu kesempitan.

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.

Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian

orang-orang muslim dari dahulu[993],

dan (begitu pula) dalam (Al Quran)

ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas

dirimu dan supaya kamu semua menjadi

saksi atas segenap manusia, maka

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah

zakat dan berpeganglah kamu pada

tali Allah. Dia adalah Pelindungmu,

maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan

sebaik- baik Penolong.

Bak gayung bersambut, seruanseruan K.H. Wasyid diamini oleh semua

elemen masyarakat mulai dari ulama,

kiyai, petani, santri, anak-anak muda,

pengikut tarekat, dan bahkan para jawara.

Pada abad XIX semangat keagamaan

mereka bertambah kuat. Seperti yang

disebutkan Sartono Kartodirdjo dalam

beberapa dasawarsa di akhir abad ke

XIX, tampak peningkatan kebangkitan

agama yang sangat luar biasa. Dimulai di

Timur Tengah dengan Pan-Islamismenya

yang sangat anti barat. Fanatisme dan

militanisme keagamaan muncul karena

benci orang kafir termasuk di Banten.

Gejala lain kebangkitan agama ini ialah

ramainya masjid dengan shalat jama’ah

dan pengajian-pengajian oleh anak-anak

muda Banten, bermunculan cabangcabang tarekat, jumlah orang naik haji

bertambah dan tinggal disana sambil

mencari ilmu.26 Tampaknya inilah yang

memudahkan K.H. Wasyid memobilisir

kekuatan dan massa untuk memerangi

penjajah. Pertempuran Cilegon memang

diakui Snouck Hurgronye bahkan oleh

pemeintah Belanda sangat serius, dia

katakan, “Memang kekuasaan kita tidak

akan mudah dirubuhkan oleh suatu

gerakan fanatik. Tapi huru-hara setempat

di Cilegon tahun 1888 memang cukup

serius.” 27 Dua hal yang bisa kita telaah

dari peristiwa ini, yakni latar belakang

dan faktor-faktornya. Latar belakangnya

tentu jauh dari yang telah diuraikan di

atas, sedang faktor-faktornya dikatakan

sendiri oleh K.H. Wasyid yang pernah

disebut oleh saksi, Achmad; pertama,

dua pejabat pemerintah kolonial, yaitu

patih dan jaksa telah melarang umat

Islam melakukan ibadah di Masjid.

Kedua dinaikkannya pajak perahu dan

pajak-pajak usaha yang lain. Ketiga, para

pejabat sama sekali tidak menghiraukan

para kiyai, bahkan memusuhi Islam,

melarang shalat dengan suara keras

dan melarang membuat menara-menara

masjid tinggi, dan menyebar terlalu

banyak mata-mata untuk mencaricari kesalahan orang yang melanggar

peraturan.

Didorong latar belakang

dan faktor-faktor di atas, K.H.

Wasyid membuat perencanaan dan

mengorganisir serta memobilisir seluruh

elemen rakyat Banten untuk melakukan

perlawanan. Dari hasil penyelidikanterhadap para tawanan dapat diketahui

bahwa anggota-anggota perlawan

bersenjata K.H. Wasyid mengadakan

pertemuan di berbagai tempat dan

menggunakan tarekat sebagai tempat

berkumpul dan bersama-sama

melakukan sembahyang dan dzikir. K.H.

Wasyid dan para kiyai lainnya dapat

bertemu dalam kesempatan ini untuk

mengatur strategi dan taktik-taktik serta

kordinasi.

Dari setiap pertemuan, nampak

kepiawaian dan kemampuan K.H.

Wasyid mengumpulkan para kiyai,

ulama, tokoh-tokoh agama lainnya

bahkan para jawara. Dapat disebutkan

disini K.H. Abdul Karim, seorang

ulama besar dan dihormati rakyat

Banten, pemimpin agama dan guru

tarekat Qadariyah. K.H. Tubagus Ismail,

H. Abdul Gani, K.H. Usman, Haji

Nasiman, H. Sangadeli dari Kaloran, H.

Abu Bakar dari Pontang, H. Asnawi dari

Bendung Lempuyang, H. Muhammad

Asik dari Bandung. Masing-masing

mereka dan K.H. Wasyid menyampaikan

propaganda-propaganda yang berkaitan

dengan jihad dan perang sabil.

Perjuangan rakyat Banten

menuju kemerdekaan mendapat

kekuatan baru dengan pulangnya H.

Marjuki pada tahun 1887 dari Mekkah.

Ia mulai mengunjungi daerah-daerah di

Banten, Tengerang, Betawi, dan Bogor

untuk menyampaikan gagasan tentang

jihad. Tidak lama dikunjungi Haji

Marjuki, entusiasme rakyat bertambah

bergelora dan semangat keagamaan

rakyatpun semakin meningkat, sehingga

K.H. Wasyid menganggapnya sekutu

paling setia. Kunjungan H. Marjuki

ke para Kiyai tarekat Qadariyah

mendapat sambutan dan dari mereka keluar pernyataan mendukung gerakan

perlawanan yang dicanangkan K.H.

Wasyid yang sebelumnya sudah

melakukan apa yang dilakukan oleh

H. Marjuki. Akan tetapi H. Marjuki

kembali ke Mekkah sebelum terjadi

perang. Sekalipun demikian, K.H.

Wasyid taat asas mengabdikan dirinya

kepada perjuangan berjihad melawan

penjajah.

Disela-sela kesibukannya

berpropaganda, tiga bulan sebelum

pertempuran K.H. Wasyid memimpin

persiapan perang dengan mempergiat

latihan-latihan pencak silat,

pengumpulan dan pembuatan senjatasenjata, dan sembari membakar

semangat melalui khutbah-khutbahnya

untuk melaksanakan perang sabil.29

Berkat kepiawian K.H. Wasyid

mengorganisir dan memoblisasi rakyat,

gerakan kolektif ini diakui sangat

terorganisir dan memiliki perencanaan

yang matang. Tanda-tanda akan

dimulainya perang tampak pada tanggal

8 Juli 1888. Rombongan-rombongan

prajurit berpakaian putih-putih mulai

bergerak ke pos komando yang sudah

disiapkan di desa saneja di rumah

H. Ishak. Para pimpinan rombongan

bermusyawarah di pimpinan K.H.

Wasyid. Selaku pimpinan operasi,

K.H. Wasyid mulai mengatur strategi

penyerangan, ia bagi pasukan dalam

beberapa kelompok yang masing-masing

bertugas menyerang penjara, yang lain

membebaskan tahanan, menyerang

Kepatihan, menyerang rumah Asisten

Residen. Pada hari Senin, 9 Juli 1888

perang dimulai dan pada sore harinya

Cilegon dapat diduduki K.H.Wasyid

29Tengku Ibrahim Alfian. “Semangat Keagamaan Rakyat Banten dalam Mempertahankan

Kemerdekaan” …. Hlm. 9.

dan para pasukannya.

Di bawah komando Kapten

A.A. Veen huyzen, Belanda melakukan

operasi mematahkan perlawanan dan

melakukan pengejaran terhadap K.H.

Wasyid dan kawan-kawannya. Namun,

pertempuran terus berlangsung dan pada

tanggal 30 Juli 1888 K.H. Wasyid, K.H.

Tubagus Ismail, Haji Usman, dan Haji

Abdul Gani terbunuh sebagai syahid

dan pahlawan.30

Singkat cerita, dalam

pertempuran Cilegon 1888, di pihak

Belanda tewas 19 orang, yang luka 7

orang. Di pihak prajurit Banten syahid

30 orang, termasuk K.H. Wasyid, terluka

13 orang. 94 orang dari pihak K.H.

Wasyid dibuang ke berbagai daerah

di dalamnya 42 orang haji, dua orang

wanita Nyi Aminah dan Nyi Rainah dari

Arjawinangun, keduanya puteri K.H.

Wakhia.31

Dampak dari peristiwa Cilegon

1888 sangat dirasakan oleh para kiyai,

ulama, guru agama dan pengikut

organisasi tarekat. Oleh karena Belanda

meyakini bahwa peristiwa Cilegon 1888

penggerak utamanya adalah anggota

tarekat, maka diusulkan agar mereka

dibuang. Kenyataan lain dimana-mana

Belanda memburu guru agama, bahkan

ada bupati yang melarang pengajaran

kitab dan penyebaran tarekat. 32

Tengku Ibrahim Alfian bertanya

apakah pelajaran yang dapat ditarik dari

sejarah perjuangan rakyat Banten dalam

melawan penjajah di abad XIX?Historical Conciousness

(kesadaran sejarah) akan eksistensi

bangsa kita di masa lalu perlu kita

bangun. Hal ini sudah dimiliki oleh

para pemimpin agama dan kiyai oleh

karena memiliki pengetahuan yang

dalam tentang al-Qur’an dan hadis Nabi

hamammad Saw. yang tentunya wajib

kita ikuti sebagai seorang Muslim, serta

sanggup menggerakkan rakyat dengan

semangat yang tinggi melawan penjajah.

Kesadaran sejarah masa lalu

bangsa kita perlu dibarengi oleh sense

of responsibility (rasa tanggung jawab)

setiap generasi berikutnya untuk terus

mempertahankan eksistensi mereka

sebagai sebuah bangsa yang besar yang

sudah dibangun oleh para pendahulu

dengan mengorbankan jiwa dan raga

mereka sampai titik darah penghabisan.

Disamping tanggungjawab itu, perlu

pula kita merenungkan apa yang pernah

disampaikan oleh presiden pertama kita,

JASMERAH artinya jangan sekali-kali

melupakan sejarah, sebab sebagaimana

dikatakan oleh presiden kedua kita

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang

mengingat jasa para pahlawannya”.

Abul ‘Ala Maududi, seorang

ulama besar dasri India abad XX berkata

bahwa semua tindakan dilakukan demi

kehidupan umat manusia yang layak

secara kolektif dan yang fungsionarisnya

tidak ditunggangi kepentingan pribadi

di dunia ini. Kepentingan tunggalnya

hanyalah ridla Allah dalam Islam yang

diakui sebagai “amal fi sabilillah”.

Perjuangan untuk berbuat kebaikan

dalam masyarakat Islam dan melawan

kemungkaran adalah sebuah jihad.

Maududi mengemukakan bahwa

mengubah pendapat suatu masyarakat

serta memulai suatu revolusi mental

adalah salah satu bentuk jihad. Bukankah

hal ini yang telah dicontohkan oleh para

pejuang Banten?

Jihad fi sabilillah yang digalakkan

untuk menggelorakan semangat

berkorban guna mempertahankan

tanah air dari penjajah seperti yang

diperlihatkan oleh K.H. Wasyid dan

rakyat Banten dapat dijadikan pendorong

untuk membangun Banten khususnya

dan Indonesia pada umumnya.

PENDIDIKAN

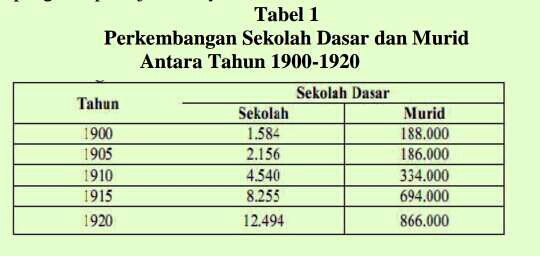

Politik etis berakar pada orientasi kemanusiaan sekaligus

keuntungan ekonomi, yang dilatarbelakangi oleh kecaman terhadap

Pemerintah Belanda melalui kritik dalam novel Max Havelaar (1860).

Kebijakan politik etis dimulai tahun 1901 melalui pernyataan Ratu

Wilhelmina untuk meneliti kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda.

Menteri Urusan Daerah Jajahan yang kemudian menjadi Gubernur

Jenderal yaitu Alexander W. F. Idenburg melaksanakan politik etis

dimulai tahun 1902 dengan tiga prinsip utama yaitu pendidikan,

pengairan, dan perpindahan penduduk

Kajian mengenai politik etis banyak dilakukan oleh para sejarawan

maupun akademisi karena dianggap sebagai faktor pendorong sekaligus

pendukung pergerakan nasional Indonesia, khususnya karena aspek

pendidikan.

bahwa pendidikan dalam politik etis sebenarnya diberikan secara terbatas

dengan akses pendidikan yang tidak luas serta berorientasi kepentingan

ekonomi pemerintah kolonial. Meskipun demikian terbatas, pendidikan

menjadi faktor penting bagi runtuhnya dominasi kolonial

Keterbatasan pada penelitian politik etis dalam bidang pendidikan

adalah belum banyak dilakukan kajian mengenai pembelajaran sejarah

pada pendidikan Kolonial. Sebagai salah satu faktor penting dalam

kurikulum pendidikan Belanda, patut diduga pelajaran sejarah

meningkatkan kemampuan berpikir kritis elit bumiputera. Awalnya

pelajaran sejarah ditujukkan sebagai indoktrinasi serta mengajarkan agar

siswa bumiputera menerima kolonialisme Belanda, namun tujuan ini gagal. Oleh karena itu, kajian mengenai pelajaran sejarah yang diterapkan

serta kurikulum yang menyertainya penting untuk diteliti.

Pelajaran sejarah tidak hanya membicarakan mengenai peristiwaperistiwa masa lalu yang tidak berhenti pada hapalan tanggal dan tahun,

karena memiliki nurturant effect lain yaitu meningkatkan kemampuan

berpikir kritis-logis dan memberikan stimulus bagi pengembangan nilainilai implementatif untuk dipraktekkan dalam kehidupan kemanusiaan.

Nurturent effect tersebut tidak disadari oleh Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda yang memandang pelajaran sejarah dari instructional effect sebagai

ajang untuk menyebarkan narasi mengenai legitimasi kolonialisasi dan

imperialisasi kepada para murid Hollanders maupun Inlanders.

Pembelajaran sejarah dapat menjadi penggerak bagi politik pemerintahan,

yang dapat mempengaruhi tujuan, posisi hingga materi pelajaran sejarah

agar sesuai dengan ideologi serta kepentingan politik penguasa

Pada awal abad XX, anak-anak bumiputera mulai diizinkan

menempuh pendidikan ‘modern’ Belanda melalui kebijakan politik etis

yang diterapkan di Hindia Belanda. Politik etis dilatarbelakangi oleh

pengaruh politik Mr. Van Deventer yang mengkritik pemerintah kolonial

untuk menaruh perhatian yang lebih luas terkait pendidikan dan

pengajaran bagi bumi-putera

Berdasarkan penelitian Maftuh, disebutkan bahwa kebijakan politik

pendidikan kolonial, mulai dari pendidikan rendah sampai tertinggi

tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang Indonesia,

melainkan tak lebih daripada sekedar memberi kesempatan kepada keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta

mempertahankan kelangsungan kolonialnya

Adapun faktor-faktor utama yang melatarbelakangi kebijakankebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda

dilaatarbelakangi oleh faktor politik, ekonomi, Kristenisasi, rasialisme,

situasi dan kondisi internal Belanda, serta kondisi umat Islam , Faktor politik, yakni suasana perpolitikan baik yang

terjadi di Parlemen Belanda maupun di Hindia Belanda. Faktor ekonomi,

yakni pendirian sekolah-sekolah selalu didorong pertimbangan untungrugi secara ekonomis. Faktor Kristenisasi, adalah upaya penyebaran

agama di Hindia Belanda. Faktor rasialisme yang berkaitan dengan

struktur sosial dalam kolonialisme yang meletakkan bangsa Belanda dan

kulit putih lainnya, sebagai kelas yang tertinggi. Faktor situasi dan kondisi

internal di Negeri Belanda yang memaksa Pemerintah Koloni. Faktor

kondisi umat Islam Indonesia, yaitu fenomena revival umat Islam yang

memicu pemerintah kolonial Belanda untuk menyainginya dengan

mendirikan sekolah-sekolah.

Pendidikan kolonial bagi bumi-putera memiliki struktur dan

tingkatan yang khas, disebut oleh Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo

sebagai “Pendidikan Dualisme di Hindia Belanda” yang berlangsung

pada tahun 1900 sampai 1942

Disebut dualisme karena bumiputera dapat memilih diantara dua yaitu

pertama pendidikan rendah yang khusus untuk bumi-putera, dan kedua

pendidikan yang menggunakan bahasa pengantar Belanda yang dimulai

dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi (universitas). Sebagai upaya menghadapi kritik, Pemerintah Hindia Belanda

akhirnya membolehkan anak-anak dari kalangan bumi-putera

diperbolehkan memasuki Sekolah Rendah Belanda, yang dapat

dilanjutkan ke Sekolah Dokter Jawa dan Sekolah Pamong Praja . Sekolah Kelas II diperbanyak, bahkan pada tahun

1903 diadakan “Sekolah Desa” yang lamanya tiga tahun dan hanya belajar

membaca, menulis, berhitung, bahasa daerah, dan menggambar.

Sekolah Desa yang digagas oleh Gubernur Jenderal van Heutz

dibiayai oleh desa dan pemerintah yang memberikan subsidi sangat

terbatas karena tujuannya hanya pemberantasan buta huruf yang

nyatanya berjalan secara lambat. Dirasakan pula bahwa pemerintah tidak

serius dalam menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat bumi-putera

karena dalam pendidikan rendah tidak diajarkan bahasa Belanda, ilmu

pengetahuan modern, dan sejarah

Pelajaran bahasa Belanda karena berbagai desakan akhirnya

dimasukkan dalam Sekolah Kelas I mulai dari kelas III sampai kelas VI

agar anak bumi-putera dapat mengikuti pelajaran yang lebih tinggi yang

didominasi dan diwajibkan penggunaan bahasa Belanda. Namun tetap

saja, Sekolah Kelas I yang memberikan pendidikan selama 6 tahun tidak

diberikan mata pelajaran sejarah Indonesia. Sifat pengajaran pada masa

Kolonial Hindia Belanda tidak berisi semangat kebangsaan atau tidak

berisi usaha-usaha untuk perkembangan kebudayaan kebangsaan,

adapun perubahan kurikulum pada 1914 pun hanya mendekatkan elit

lapisan atas bumi-putera kepada kebudayaan Belanda dan bukan untuk

pertumbuhan dan perkembangan bangsa secara bebas dan merdeka

.Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki beberapa pandangan

mengenai pentingnya memahami dan menguasai kompetensi sejarah,

khususnya bagi para pendidik di berbagai tingkatan struktur dalam

sistem pendidikannya. Kewajiban menguasai kompetensi sejarah

diantaranya ditujukkan kepada guru atau pendidik, guru les serta kepala

sekolah. Dalam mengkaji bagian ini, peneliti bersumber pada buku

referensi pendidikan di Hindia Belanda karya D. Brakel yang diterbitkan

tahun 1914 berjudul Vraagbaak voor ouders (voogden) in Nederlandsch Indie ,

die hun kinderen (pupillen) niet naar Holland zenden.

Salah satu kompetensi wajib seorang pendidik atau guru

(Onderwijzer) adalah memiliki keakraban dengan peristiwa-peristiwa

sejarah Belanda dan Hindia Belanda . Seorang

pendidik atau guru pada masa kolonial, memiliki kewajiban untuk

memahami peristiwa-peristiwa sejarah Belanda dan Hindia Belanda

sebagai kompetensi dasar bagi setiap guru yang mengajar dan bukan

hanya guru sejarah. Sebenarnya bukan hanya guru, pengajar les dari

rumah ke rumah juga dalam sistem pendidikan Belanda, harus memiliki

kompetensi pengetahuan Sejarah Belanda dan Hindia Belanda , Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menetapkan kompetensi

bagi Kepala sekolah (Hoofd-onderwijzer) untuk menguasai sejarah secara

lebih dalam. Kompetensi yang wajib dikuasai oleh kepala sekolah adalah

menguasai beberapa pengetahuan tentang tokoh-tokoh sejarah Klasik,

keakraban dengan fakta-fakta utama dari sejarah Abad Pertengahan dan

sejarah Baru, terutama dengan peristiwa-peristiwa utama Abad ke-19,

pengetahuan tentang sejarah Belanda sebagai Tanah Air Belanda serta

kekuasaan Kolonialisme yang dimilikinya ,

Dari kutipan di atas diketahui fakta bahwa kompetensi seorang

kepala sekolah (Hoofd-onderwijzer), tidak hanya wajib memahami sejarah

Belanda dan Hindia Belanda, akan tetapi secara lebih mendalam wajib

mengetahui berbagai materi lain dalam sejarah yaitu tokoh-tokoh sejarah

Klasik. Mengetahui dan dapat menjelaskan fakta-fakta utama sejarah

Abad Pertengahan dan Sejarah Zaman Baru (enlightment), dan terutama

penguasaan atas peristiwa-peristiwa sejarah penting pada abad ke-19.

Selain itu kepala sekolah wajib memiliki kompetensi sejarah Belanda

sebagai tanah air bagi kolonialisme, dan memiliki pengetahuan sejarah

akan negeri-negeri koloni Belanda, terutama sejarah Hindia Belanda.

Buku Teks Rujukan Pelajaran Sejarah

Buku teks merupakan salah satu bagian penting dalam materi

pelajaran sejarah. Dengan berbagai keterbatasan, pemerintah Kolonial

mengeluarkan buku rujukan bagi pelajaran sejarah. Buku teks sejarah

setebal 97 halaman dengan judul Korte geschiedenis van Nederlandsch-Indie

diterbitkan tahun 1917 ) merupakan sumber bagi penelitian

ini. Buku tersebut merupakan rujukan yang digunakan untuk sekolah

lagere scholen, MULO dan Middelbaar Onderwijs. Buku tersebut berisi sejarah Nusantara dalam perspektif kolonial yang disusun secara

kronologis dan ringkas tentang pelajaran sejarah. Berikut merupakan

periodisasi yang disusun peneliti karena dalam teks tidak dilakukan

pembagian berdasarkan periode namun berisi bab saja.

Titik awal periodisasi dalam buku tersebut dimulai dengan sejarah

pra-Islam dengan waktu mundur sekitar 2000 tahun lalu sampai masa

Kerajaan Majapahit. Dimulai dengan materi tentang Jawa 2000 tahun yang

lalu, dilanjutkan dengan hadirnya penduduk baru, Jawa di antara umat

Hindu, Kerajaan Hindu, agama penduduk tertua (pra-Hindu), agama

orang Jawa Hindu, Hindu dan pribumi, Agama Hindia lainnya di Jawa,

kuil, serangan Cina, Kerajaan Majapahit dan akhir dari sebuah kerajaan

besar tersebut.

Materi pada periode kedua adalah mengenai latar belakang

kedatangan Kompeni Belanda yaitu VOC, perusahaan perniagaan multi

nasional terbesar dunia pada zamannya, hingga runtuhnya VOC. Diantara

materi teks referensi tersebut adalah Hindia dan Eropa, orang-orang asing

di Nusantara, Hindia pada abad ke-16, Kunjungan pertama dari Belanda

dan kunjungan selanjutnya, Kerjasama, Dasar-dasar Hindia Belanda,

Sultan Ageng dan kompeni, kompeni (VOC) di luar Jawa, Sulawesi,

Sumatera dan seterusnya, Mataram membutuhkan kompeni, Banten,

Compagnie, Vorsten, dan Onderdanen, bagian dalam Mataram, perang untuk

tahta Mataram, Perdagangan dengan Kompeni, pemberontakan orang

Cina, Perubahan Jawa, berakhirnya Kompeni.

Periode ketiga yaitu kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di

Nusantara, yang dimulai awal abad 18 hingga peristiwa-peristiwa aktual

sebelum tahun 1917. Diantara bab yang terdapat dalam periode ini adalah Nusantara di bawah pemerintahan baru, Bangsa Inggris di Hindia dan

Jawa, Hindia kembali di bawah otoritas Belanda, Sistem budaya, Hindia

di luar Jawa, Perang Aceh, Perang di Lombok, Hindia dan Tanah Air,

Peradaban dan kemakmuran, dan beberapa peristiwa ‘kontemporer’ di

Hindia.Selain ketiga periode yang ditentukan dan dipengatuhi ideologi

pemerintah Kolonial, terdapat bab atau materi lain yang menjadi

suplemen tambahan bagi buku. Yaitu susunan kronologi perisitwa sejarah

penting sejak 2000 tahun yang lalu, kelahiran Kristus, pelayaran Eropa,

sampai penaklukan Aceh, yang kesemuanya Barat-sentris , Buku teks ini ditutup dengan lampiran peta Dunia yang

berisikan rute pelayaran orang Eropa ke Nusantara.

Pelajaran Sejarah di Sekolah Kolonial

Mata pelajaran sejarah menjadi kompetensi murid-murid pada

pendidikan kolonial di berbagai tingkatan. Mata pelajaran yang diberikan

pada Europeesche Lagereschool (ELS) seperti yang diberikan pada sekolah di Negeri Belanda, dengan perkecualian pelajaran Sejarah Tanah Air

(Belanda) diganti dengan Sejarah Negeri Belanda dan Hindia Belanda

. Sedangkan Gewoon Lager Onderwijs merupakan sekolah

dasar dengan jumlah sekolah 20 di Jawa dan Madura dan diluar itu 15

sekolah, dengan jumlah siswa dapat mencapai 200 orang , Pada kelas permulaan sekolah dasar tersebut para

siswa mendapatkan mata pelajaran die der geschiedenis van Nederland en

Nederlandsch-lndië (Sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda)

Adapun sekolah menengah lanjutan yaitu Meer Uitgebreid Lager

Onderwijs (MULO) mendapatkan pelajaran die der algemeene geschiedenis

(Sejarah Umum) bagi murid-muridnya , Sedangkan,

AMS A II yang berorientasi klasik Barat terdapat pelajaran Sejarah

Kebudayaan Kuno Barat, namun sejarah kebudayaan/kesenian ‘Indonesia’

tidak diberikan tempat

Selain sekolah formal, sekolah keagamaan juga memiliki mata

pelajaran sejarah. Diantaranya adalah Zusters Ursulinen (Suster Ursulin)

merupakan lembaga pendidikan untuk suster khususnya wanita muda

yang bertempat di Weltevreden terdapat pelajaran De Geschiedenis

(Algemeene en Vaderlandsche) Adapun sekolah

Ursulinen-School To Bandoeng yang merupakan sekolah persiapan untuk

pendidikan lager (dasar) dan uitgebreid lager (lanjutan), mewajibkan

siswanya untuk menempuh mata pelajaran De geschiedenis van Nederland

en Nederlandsche Indies (Sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda) dan

bahkan selain sejarah umum belajar juga De Fransche en Engelsche taal

Algemeene geschiedenis (Sejarah Sastra Perancis dan Inggris) , Sekolah ini juga terhubung dengan Fröbelschool (sekolah Frobel) dan

industrieschool (Sekolah Industri).

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menetapkan diantara ujian

untuk Middelbaar Onderwijs, diperlukan kemampuan output pembelajaran

sejarah yakni kompetensi yang wajib dimiliki setiap siswa yaitu van zijn

kennis van de voornaamste feiten en jaartallen der vaderlandsclie geschiedenis

(pengetahuan siswa tentang fakta-fakta utama sejarah dan tahun-tahun

bersejarah)

Urgensi pembelajaran sejarah juga merupakan salah satu kompetensi

pada HBS dimana untuk ujian akhir Hoogere Burgerscholen (HBS), terdapat

mata uji Sejarah . Di sekolah Hoogere Burgerschool

En Pensionaat Voor Meisjes Te Weltevreden, kandidat yang menginginkan

masuk sekolah tersebut harus memiliki kemampuan sejarah diantaranya

Van hare bekendheid met de Vaderlandsche Geschiedenis (Memiliki keakraban

dengan Sejarah Tanah Air Belanda)

Selain murid dan pendidik, kompetensi sejarah juga diperlukan

untuk beberapa persyaratan pekerjaan baik di bidang sipil maupun nonsipil. Diantaranya adalah ujian akhir pegawai administratif Hindia

Belanda, dimana kandidat akan mendapatkan tes mengenai de geschiedenis

van N. I., alsmede de historie en de methoden der zending in den Maleischen

Archipel sedert 1800 (Sejarah Hindia Belanda serta sejarah dan metode

zending di Nusantara/Kepulauan Melayu sejak tahun 1800)

Selain pegawai administratif, pendaftaran ke sekolah militer seperti

pada Meester-Cornelis, memerlukan kompetensi yaitu mata uji Sejarah

yang lebih mendalam. Kompetensi untuk masuk dalam sekolah militer, siswa sebagai pelamar harus memiliki pemahaman pengetahuan tentang

[1] sejarah Klasik dan Abad Pertengahan serta pengantar menuju Sejarah

Baru; [2] Sejarah Baru: Gambaran umum mengenai sejarah Baru sampai

dengan 1648, terutama menyangkut tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa

yang telah memberikan pengaruh dominan pada perkembangan

masyarakat pada umumnya, atau lebih khusus terkait dengan Belanda. [3]

[Penguasaan] Sejarah Patriotisme Belanda hingga 1568 dengan sangat

baik; sejak 1568 hingga 1648 dengan paparan lebih detail dan ikhtisar

ringkas tentang sejarah Koloni Belanda dan harta-harta benda, sejak

pembentukan otoritas Belanda - 1648. Sebagai perbandingan, kursus

perdagangan pun yaitu Prins Hendrikschool Te Batavia-Handelscursus, selain

mendapatkan penguasaan kemampuan pencatatan (akuntansi) dan

kemampuan bahasa, juga sampai pemahaman mengenai sejarah yaitu

Handelsgeschiedenis en staahuishoudkunde (sejarah perdagangan dan

ekonomi baja), meskipun tidak spesifik berhubungan langsung dengan

sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda

Tokoh Bumiputera Belajar Sejarah

Tokoh pertama yang menjadi bagian dari penelitian tentang

pelajaran sejarah pada pendidikan Kolonialisme adalah Soekarno. Dalam

pembahasan ini artikel pada koran Leeuwarder Courant berjudul “Soekarno,

Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie” menjadi salah satu

referensi penting. Perjalanan pendidikan Soekarno dimulai ketika ia

masuk dalam sekolah Hollandsch-Indische, di mana ayahnya adalah kepala

sekolah. Ketika dia melalui lima kelas, ayahnya memutuskan bahwa

waktunya telah tiba bagi Soekarno untuk masuk ke jenis sekolah yang

lebih tinggi, yang awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda: sekolah dasar Eropa. Pada masa transisi, Soekarno kehilangan satu tahun: ia

datang di kelas lima ELS. Setelah selesai ELS, ayahnya mewajibkannya

untuk melanjutkan pendidikannya ke HBS. Sebelum itu, Soekarno pergi

ke dan menjadi murid seorang teman ayahnya, H.O.S. Tjokroaminoto.

Bertahun-tahun Soekarno tinggal di sana, mendapat pengaruh yang

sangat besar pada kehidupan selanjutnya. HBS kemudian dilewati

Soekarno tanpa banyak kesulitan dimana Soekarno masuk pada usia 15

tahun dan lulus pada saat usianya 20 tahun.

Setelah memutuskan untuk meninggalkan sebuah beasiswa studi ke

luar negeri, keinginan lama Soekarno untuk menjadi seorang seniman

kembali bergelora. Pada 1921 Soekarno melanjutkan studi yang dapat

menyalurkan jiwa seni dengan kemampuan hardskill teknik, yaitu

Technische Hogeschool di Bandung ,. Kemudian di Surabaya, datang

berita bahwa Tjokroaminoto ditangkap karena sifat anti Kolonialisme

organisasi politik Sarekat Islam yang dipimpinnya, sehingga Soekarno

memutuskan untuk bekerja demi mengurus berbagai keperluan keluarga

Tjokroaminoto. Tjokroaminoto dibebaskan setelah tujuh bulan dan

Soekarno kembali ke Technische Hogeschool (sekarang ITB).

Meskipun Soekarno juga menghabiskan cukup banyak waktu untuk

kegiatan politik, studinya berkembang dengan baik dan sangat cepat

sehingga pada 25 Mei 1926 ia lulus sebagai insinyur sipil dengan

spesialisasi arsitektur dan waktu belajarnya telah selesai. Soekarno

kemudian memilih jalan non-kooperatif sebagai kelanjutan dari ideologi

yang ditularkan gurunya, Tjokroaminoto sang tokoh Sarekat Islam,

sehingga Soekarno menolak bergabung dan bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Soekarno menerima beberapa tugas pribadi untuk

pembangunan perumahan, yang kemudian ia bekerjasama dengan Ir.

Anwari pada sebuah perusahaan arsitektur. Yang menarik adalah

Soekarno pernah menjadi guru sejarah dan matematika di sekolah swasta

yang digerakkan oleh Dr. Setia Buddhi Danoedirdjo (nama aslinya adalah

Dr. E.F.E. Douwes Dekker)

Dalam sebuah koran Belanda yaitu Leeuwarder courant, disebutkan

lebih lanjut bahwa seorang inspektur yang menghadiri pelajaran sejarah

dari Soekarno menyatakan dia tidak cocok untuk pekerjaannya

(“Soekarno, Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie,”

1970). Patut diduga bahwa seorang inspecteur yang menghadiri kelas

pelajaran sejarah dari Soekarno keberatan jika Soekarno mengajarkan dan

mempertajam kemampuan berpikir kritis siswa-siswanya dengan

pelajaran sejarah. Kemampuan berpikir kritis dikhawatirkan mengganggu

stabilitas jalannya pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sehingga

pengawas tersebut keberatan dan menilai Soekarno tidak cocok

mengajarkan sejarah. Dalam hal kecil saja misalnya, Soekarno enggan

menggunakan sebutan “raden” yang menunjukkan sikap kritisnya

terhadap feodalisme yang saat itu bergandengan tangan dengan

kolonialisme Hindia Belanda.

Dari pelajaran sejarah, Soekarno memahami pentingnya pergerakan

rakyat melalui organisasi yang mendorong cita-cita kemerdekaan

menentang kolonialisme Barat, sehingga ia aktif bekerjasama dan

mendirikan berbagai organisasi sebagai corong perjuangan. Soekarno

mendirikan Algemene Studie Club (Klub Studi Umum) di Bandung pada tahun 1925, di mana ia menjadi ketua. Selain studi klub, Soekarno juga

aktif dalam Jong Java. Soekarno juga mengadakan pidato dimana pada

setiap kesempatan ia menyampaikan penentangannya terhadap

pemerintahan kolonial Belanda, yang selanjutnya menunjukkan bahwa

Soekarno adalah orator handal yang mampu menarik kerumunan massa

yang banyak. Pada 4 Juli 1927 Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional

Indonesia, yang namanya diubah setahun kemudian di Partai Nasional

Indonesia dengan para pendiri lainnya yaitu Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo,

dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr. Budiardjo dan Mr. Soenarjo.

Dalam buku autobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams,

bung Karno menjelaskan bagaimana besarnya pengaruh guru-guru yang

meskipun berbangsa Belanda, telah mengajarkan bagaimana demokrasi

Yunani dari pelajaran sejarah. Pada zaman demokrasi Yunani Kuno, para

wakil rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan mengajar rakyat untuk

menentang penindasan dan penghisapan, sambil membangun

kemerdekaan dan keadilan

Materi pelajaran mengenai sejarah Yunani Kuno tersebut ternyata

membuat Soekarno berpikir bahwa kondisi di Hindia Belanda

mengkhawatirkan dimana berbanding terbalik dengan realitas sosial

kondisi dimana penindasan, penghisapan, kemerdekaan dan keadilan.

Hal tersebut, tidak hanya berhenti pada pemikiran personal saja, akan

tetapi juga diungkapkan dan mengadu argumentasi-argumentasinya

dalam debating club bersama siswa-siswa Belanda di HBS Surabaya

mengenai kolonialisme

Dalam perspektif ilmu pendidikan, saat Soekarno mempresentasikan

hasil penelitian atau pemikirannya di depan kelas atau dalam debating club, menurut Maor sebenarnya melalui kegiatan tersebuts kemampuan

berpikir kritis tingkat tinggi akan terbukti

Pemikiran Soekarno juga dipengaruhi oleh diskusi tokoh-tokoh dari

berbagai aliran yang berdiskusi di rumah Tjokroaminoto, tempat

Soekarno tinggal, sehingga dalam menelurkan pemikirannya dalam

media massa penentangan kolonialisme yaitu Oetoesan Hindia. Pemikiran

kritis Soekarno membuatnya dijuluki “Karel” oleh seorang guru wanita

Belanda. HBS bagi Soekarno, telah menjadi suatu forum pertemuan

kebudayaan Barat dengan pemuda Indonesia yang minoritas, dan menjadi

tempat “transformasi” jiwa kemerdekaan bangsa Belanda kepada kita

.

Tokoh selanjutnya yang mengalami pendidikan masa Kolonialisme

adalah Roeslan Abdulgani yang kelak menjadi Menteri setelah Indonesia

merdeka . HBS Surabaya selain oleh Soekarno juga pernah

menjadi tempat belajar bagi Roeslan Abdulgani (masuk tahun 1932), dan

lulus pada tahun 1934 dengan mengikuti kelas 4 dan kelas 5 dari de

wiskundige afdeeling. Di samping itu juga ada de literaire afdeeling yang

banyak mempelajari sastra dan kebudayaan, termasuk bahasa Yunani dan

bahasa Latin. Roeslan Abdulgani dalam pemaparan pengalamannya

mengenai sistem pendidikan belanda menyebutkan bahwa:

“Suatu kenyataan yang tak dapat diungkiri ialah bahwa jiwa

pendidikan dan sistem pelajaran dalam lingkungan HBS Surabaya

adalah jiwa kemerdekaan dan kebebasan yang kuantitatif dan

kualitatif sangat bernilai sekali. Sesuai dan sama seperti yang

dipraktekkan di Negeri Belanda sendiri. Inilah konsekuensi dari

concordantie-beginsel. Dengan begitu anak pribumi yang dapat masuk

ke lingkungan HBS itu ikut menghirup udara segar kemerdekaan.

Padahal di luar itu adalah masyarakat kolonial. Dengan adanya

situasi kontradiktif dan antagonistis ini jiwa anak-anak pribumi selalu memberontak. Udara segarnya HBS memberi dorongan dan

inspirasi untuk menentang sistem kolonialisme Belanda. Dengan

demikian HBS Surabaya merupakan suatu ”enclave dan oase” di

tengah-tengah masyarakat kolonial.”

Pemikiran-pemikiran kritis murid-murid HBS, selain melalui

pengajaran dari guru-guru, juga melalui budaya literasi yang tinggi di

tengah berbagai keterbatasan sumber bacaan. Misalnya, di kelas 4 pada

mata pelajaran bahasa, murid-murid diwajibkan membaca karya sastra

yang harus dibaca dan akan diuji melalui ujian lisan yaitu 30 buku Sastra

Belanda, 10 buku Sastra Inggris, 10 buku Sastra Jerman, dan 10 buku

Sastra Perancis dengan berjumlah 60 buku ,Hal tersebut menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi pengajar

sejarah khususnya bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir

kritis bagi siswa harus juga didampingi dengan budaya literasi yang baik.

Selain melalui pelajaran sastra, menurut Roeslan Abdulgani, mata

pelajaran sejarah sangat mempertebal patriotisme dan nasionalisme.

Roeslan Abdulgani diajari seorang guru sejarah berkebangsaan

Belanda bernama Postma mengajarkan berbagai pelajaran yang berharga

dan berpengaruh bagi nasionalisme Indonesia. Pelajaran sejarah yang

diberikan dianggap sebagai ajaran sejarah yang progresif dan tak

disebutkan sedikitpun bahwa sejarah merupakan hafalan tanpa makna

yang membosankan:

“Dari Postma beliau [Roeslan Abdulgani] mendapat pelajaran

tentang Revolusi Perancis, yaitu revolusi yang berpengaruh

terhadap revolusi-revolusi antara tahun 1830- 1850 di Jerman, dan

disusul dengan adanya kontra revolusi dan seterusnya. Juga adanya

gerakan pemuda dan mahasiswa Jerman pada awal abad ke-19,

tumbuhnya gerakan buruh di Jerman dan Inggris, lahirnya

Manifesto Komunis oleh Karl Marx, meningkatnya sistem

kapitalisme dan kolonialisme Eropa menjadi imperialisme modern sekitar tahun 1870, akibat-akibat imperialisme modern terhadap Asia

Afrika, perjuangan Garibaldi dan Mazzini untuk persatuan Italia,

dan aktivitas Bismarck untuk menyatukan seluruh Jerman.

Semuanya itu mendebarkan hati murid-murid pribumi HBS

Surabaya.”

Pelajaran sejarah progresif diberikan di HBS, menurut Dr. H.

Roeslan Abdulgani bertentangan dengan pelajaran sejarah di MULO

Ketabang Surabaya yang mengutamakan hafalan dan berbau rasialisme,

mengagungkan sejarah bangsa kulit putih dan meremehkan sejarah

bangsa sawo matang

HBS memfasilitasi perkembangan peserta didiknya melalui berbagai

aktifitas pendidikan diantaranya terdapat discussion group yang diatur

oleh kepala sekolah dan juga terdapat debating club dimana pada akhirnya

terdapat anak-anak pribumi dengan teman Cina dan tiga murid Belanda

yang simpati terhadap nasionalisme dan patriotisme Indonesia

. Debating-club telah berhasil

menghadirkan diskusi-diskusi dengan sumber-sumber primer seperti

pidato pembelaan Bung Hatta di muka pengadilan Belanda di Den Haag

tahun 1928 berjudul De on uitgesproken pleifrede van Mon. Hatta voor de

Arrondissements rech tbank te 's-Gravenhage, yang sebelumnya dilarang

beredar, juga dibahas pidato pembelaan Bung Karno di pengadilan

kolonial di Bandung pada 2 Desember yaitu Indonesie klaagt aan! Para

murid berhasil mentrasformasikan pemikiran Soekarno dan Hatta,

dimana terdapat persamaan bahwa keduanya mencerminkan jiwa ingin

merdeka.

Sekolah HBS menjadi tempat yang terbuka bagi pengembangan

intelektualitas bahkan jika harus menentang kolonialisme Belanda. Hal

tersebut dapat dilihat dengan kewajiban membaca buku karya sastra yangdibaca bersama di muka kelas pada pelajaran bahasa Belanda, yaitu buku

Max Havelaar of de koffie-veilingen de Nederlansche Handelsmaatschappij oleh

Multatuli yang terkenal itu. Menurut Roeslan Abdulgani, bahwa dengan

dijadikannya bacaan wajib buku tersebut mengakibatkan timbulnya

kesadaran merasa bersalah atau Schuldbewustheid hingga “ingin menebus

dosa” di kalangan Pemerintah Belanda juga dirasakan khususnya guruguru Belanda di HBS . Menarik

untuk dicermati bahwa buku anti kolonial yang telah membakar

semangat itu ditetapkan sebagai buku wajib termasuk bagi mayoritas

murid-muridnya adalah anak-anak Belanda di HBS.

Aspek-aspek pembelajaran sejarah yang terdapat dalam penelitian

ini adalah kompetensi pendidik mengenai sejarah, buku teks rujukan

pelajaran sejarah, penerapan pelajaran sejarah, serta objek pendidikan

yaitu murid yang mengikuti proses pembelajaran dalam sistem

pendidikan Belanda. Berbagai aspek tersebut akan dibahas dan dianalis

pada bagian pembahasan ini.

Pemahaman sejarah merupakan kompetensi yang wajib dikuasai

bagi pendidik mulai dari guru kelas, guru les, sampai kepala sekolah.

Bahkan kepala sekolah harus menguasai materi sejarah secara lebih

dalam. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki pandangan bahwa

pelajaran sejarah penting untuk dipahami dan dikuasai karena menjadi

basis dan legitimasi bagi ideologi pemerintah kolonial yaitu Kolonialisme

yang ditujukkan kepada peserta didik. Sebelum peserta didik diajarkan

sejarah versi kolonial, maka peran pengajar menjadi penting sebagai

perantara indoktrinasi serta salah satu sumber belajar. Kompetensi pelajaraan sejarah juga digunakan pada berbagai ujian

dalam tingkatan jenis sekolah. Diantara sekolah formal yang mewajibkan

sejarah adalah Europeesche Lagereschool (ELS), Gewoon Lager Onderwijs, Meer

Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Algemeenee Middelbare School (AMS),

serta Hoogere Burgerschool (HBS). Sekolah keagamaan juga memiliki mata

pelajaran sejarah diantaranya Zusters Ursulinen, Ursulinen-School,

Fröbelschool (sekolah Frobel) serta industrieschool (Sekolah Industri). Selain

sekolah, kompetensi sejarah juga diperlukan untuk pekerjaan di bidang

sipil maupun non-sipil seperti ujian akhir pegawai administratif Hindia

Belanda, pendaftaran sekolah militer Meester-Cornelis, sampai kursus

perdagangan (ekonomi).

Dalam sistem pendidikan Belanda, pelajaran sejarah dijadikan alat

untuk mendukung tujuan, program serta kebijakan pemerintah Kolonial.

Oleh karena itu, materi pelajaran sejarah selain Sejarah Hindia Belanda,

juga mewajibkan Sejarah Belanda yang disebut ‘tanah air’ menjadi bagian

penting dari materi yang diberikan kepada siswa Belanda maupun

bumiputera . Materi sejarah juga beriorentasi sejarah

Eropa-sentris yang mengagungkan superioritas Barat sehingga materi

berikut menjadi penting diantaranya tentang tokoh sejarah klasik Eropa,

peristiwa Abad Pertengahan dan Pencerahan di Eropa sampai peristiwa

abad 18-19 di Eropa. Materi pelajaran sejarah tidak mementingkan

kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari

susunan kronologis serta materi sejarah yang diajarkan pada sekolahsekolah Belanda. Selain itu diajarkan sejarah penguasaan akan negerinegeri koloni Belanda, seperti Hindia Belanda juga Hindia Barat.Buku teks yang dijadikan rujukan bagi pelajaran sejarah juga

didesain sedemikian rupa sehingga sejalan dengan agenda penyebaran

ideologi Kolonialisme. Peneliti menganalisis bahwa perspektif kolonial

sangat berpengaruh pada buku teks dengan berdasarkan pada beberapa

temuan yang sarat akan hubungan dengan kepentingan kolonialisme

Belanda. Temuan-temuan tersebut akan disebut sebagai propaganda pada

buku teks. Propaganda pertama, Bangsa Kulit Putih merupakan bangsa

yang lebih beradab dibandingkan bumiputera dan hal ini merupakan

rasialisme dan mengungkapkan superioritas Barat. Hal inilah yang

disebut disaksikan oleh Roeslan Abdulgani yang menyatakan bahwa

pelajaran sejarah pada masa kolonial mengutamakan hapalan dan berbau

rasialisme, mengagungkan sejarah bangsa kulit putih dan meremehkan

sejarah bangsa sawo matang

Propaganda kedua, Nusantara dan Jawa berakar dan berasal dari

Hindu, sehingga terlihat kesan untuk menjauhkan Islam dari penduduk

Nusantara dan termasuk tidak banyak membahas mengenai sejarah Islam

di Nusantara. Hal ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah Kolonial

menghadapi umat Islam Indonesia karena fenomena revival umat Islam

dengan memperbanyak pendirian lembaga pendidikan kolonial ,

Propaganda ketiga, VOC dan Belanda datang ke Nusantara adalah

untuk berbisnis dan bukan menjajah, adapun pada akhirnya berkuasa itu

karena kesalahan raja-raja Nusantara yang saling bertikai. Dengan narasi

ini, Belanda membangun legitimasi kekuasaannya atas penjajahan di

Nusantara dengan menyebut diri sebagai penyelamat karena berperan menengahi konflik antar kerajaan sehingga seyogyanya bumiputera

menerima Kolonialisme Belanda.

Propaganda keempat, melalui simbol pengagungan tokoh-tokoh

yang dianggap sebagai penjajah namun dalam perspektif kolonial adalah

pahlawan. Diantara tokoh Barat yang ditampilkan melalui lukisan yaitu

potret J. P. Koen, Daendels, Raffles, van Heutz, tanpa ada satupun tokoh

Nusantara. Sebaliknya disebutkan bahwa Sultan Agung adalah “raja yang

kejam yang tidak menyelamatkan nyawa manusia [dimana] seluruh

wilayah hancur, desa dan kota dibakar, penduduk dibunuh atau diambil

sebagai budak” ,

Propaganda kelima, Belanda memberikan stigma dan label jahat bagi

siapapun pihak yang menentang Kolonialisme Belanda. Misalnya Belanda

menyebut dirinya pahlawan dan sebaliknya disebutkan bahwa rakyat

Aceh yang melawan Belanda adalah bajak laut, pencuri, licik, dan

sebagainya. Sedangkan ketika Aceh ditaklukan disebutkan bahwa

“Belanda [akhirnya] melakukan yang terbaik dengan memberi orangorang Aceh kemakmuran yang seharusnya sudah begitu lama [mereka

dapatkan]” ,

Bagi murid-murid bangsa Belanda, pelajaran sejarah telah

menanamkan rasa superioritas mereka sebagai bangsa penjajah dan

sebaliknya bagi bumi-putera pelajaran sejarah menanamkan identitas

sebagai bangsa terjajah. Narasi kebesaran kaum Eropa ke Nusantara

menjadi salah satu bagian yang berimplikasi pada produk pendidikan

yang menghasilkan siswa-siswa bumiputera yang menghasilkan

kemampuan berpikir kritis, mengembangkan nilai-nilai positif untuk

diimplementasikan. Hal tersebut memberikan landasan bagi siswa bumiputera untuk melawan Kolonialisme dan Imperialisme Belanda dan

membangkitkan kesadaran kolektif kebersamaan sejarah bumiputera

sebagai proses pengenalan diri.

Proses pengenalan diri, menurut Wiraatmadja, merupakan titik awal

dari timbulnya harga diri, kebersamaan, dan keterikatan (sense of

solidarity), rasa keterpautan dan rasa memiliki (sense of belonging),

kemudian rasa bangga (sense of pride) terhadap bangsa dan tanah air

sendiri . Pelajaran sejarah secara tidak langsung telah

menanamkan rasa bangga (sense of pride) terhadap bangsa dan tanah air

Indonesia, meskipun pendidikan Belanda untuk bumi-putera baru

dimulai sejak awal abad XX melalui politik etis (etische politiek) dan hanya

terbatas pada anak-anak dari kalangan elit.

Fenomena yang tidak direncanakan Belanda tersebut menunjukkan

bahwa mata pelajaran sejarah, telah membuka cakrawala dan pemikiran

para tokoh untuk mengambil pelajaran, dan tidak hanya berhenti pada

intelektualitas, pengajaran sejarah dapat menggerakkan para siswa untuk

bertindak dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Tindakan-tindakan

(Acts) yang meningkatkan keterampilan berpikir yang didasari atas

pengaruh dari aktifitas-aktifitas pedagogis di ruang kelas, jika ditinjau

dari taksonomi Bloom, maka dapat dikategorisasi bahwa murid-murid

HBS dengan pelajaran sejarah tak berhenti pada tingkatan keterampilan

berpikir tingkat rendah (LOTS/Low Order Thinking Skills) akan tetapi

hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS/High Order Thinking

Skills) . Para murid tidak hanya

mengingat (Cl) dan memahami (C2), akan tetapi juga sampai pada

tahapan analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6), karena setelah mendapatkan pelajaran sejarah, mereka juga mengambil sintesis dan

mengevaluasi kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi yang terjadi.

Perlu diketahui pula bahwa situasi politik pada lembaga pendidikan

Belanda turut mempengaruhi dan meningkatkan rasa kritis para murid

bumiputera. Misalnya angkatan Soekarno yang berada pada situasi tahun

1916-1921 diliputi progresivitas aktivitas gerakan Serikat Islam,

berakhirnya Perang Dunia I, naiknya ekspor gula, serta janji ‘merdeka’

dari Pemerintah Belanda tahun 1918 yang tidak dipenuhi telah

mendorong pergerakan nasional Indonesia termasuk para murid

bumiputera menuju ke arah radikalisme. Situasi tersebut telah mencetak

banyak generasi yang kritis terhadap Kolonialisme bahkan cenderung

radikal.

Periode selanjutnya diantaranya zaman Mukarto dan Roeslan

Abdulgani, situasi politik diliputi pengaruh krisis malaise 1930,

pemberontakan kapal perang Zeven Provincien, serta tangan-besi

pemerintah kolonial terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan nasional

Indonesia. Panasnya situasi politik umum dan itu ternyata masuk juga ke

dalam gedung sekolah HBS

Pemikiran kritis para murid, yang telah sampai pada tingkatan

mengevaluasi situasi politik di ruang-ruang kelas, jika dihubungkan

dengan pendapat Stasz et al. dan Thomas mengenai HOTS dimana kondisi

keterampilan berpikir tinggi tersebut menandai adanya proses

pembelajaran yang ditandai adanya: (a) kolaborasi antara guru, siswa, dan

lintas ilmu (b) mendorong keingintahuan, eksplorasi, dan penyelidikan (c)

pembelajaran berpusat pada siswa (d) kegagalan dipandang sebagai

kesempatan belajar (e) pengakuan terhadap usaha, tidak hanya pada prestasi (f) belajar secara kontekstual dalam kehidupan nyata

,Meskipun taksonomi Bloom muncul jauh

setelah Indonesia merdeka, akan tetapi pandangan Bloom dan ahli

pendidikan cukup memberikan gambaran bahwa pendidikan sejarah

yang diajarkan pada masa kolonialisme Belanda berhasil melahirkan

tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bertindak dan

beraksi pada kehidupan nyata siswanya di masa depan sebagai bentuk

tertinggi dalam taksonomi kognitif.

Eksplanasi serta interpretasi yang disajikan di atas menunjukkan

penelitian sejarah melalui metode sejarah dapat dibantu dengan bidang

keilmuan lain diantaranya konsep atau teori pendidikan dalam membahas

tema-tema sejarah pendidikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu

sumber-sumber primer sezaman dengan jumlah yang terbatas mengenai

sistem pendidikan kolonial khususnya yang berkenaan dengan

pembelajaran sejarah. Namun, kajian terhadap kompetensi pendidik,

materi pelajaran, buku teks rujukan pelajaran, serta kesaksian murid, yang

berhubungan dengan pelajaran sejarah dapat membuka ruang bagi

penelitian selanjutnya dengan kualitas maupun kuantitas data yang lebih

beragam. Penelitian ini cukup memberikan informasi mengenai situasi,

kondisi, serta implikasi dari pembelajaran sejarah pada masa

Kolonialisme Belanda yang diharapkan dapat berkontribusi bagi kajian

Sejarah Pendidikan di Indonesia.Pendidikan merupakan proses yang berkaitan

dengan upaya untuk mengembangkan tiga aspek dalam

diri seseorang dalam kehidupanya, yaitu pandangan

hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Bangsa

Indonesia telah mengalami berbagai bentuk praktek

pendidikan, pertama dimulai dari praktek pendidikan

Hindu, pendidikan Budha, pendidikan Islam, pendidikan

zaman Vereenigde Oest Indische Compagnie (VOC),

pendidikan kolonial Belanda, pendidikan zaman

pendudukan Jepang dan zaman setelah merdeka hingga

sekarang, akan tetapi pendidikan Belanda yang sangat

melekat di Indonesia, antara lain dari bentuk sekolah,

kelas dan susunan tempat duduk, sangat persis dengan

pendidikan Belanda dulu.

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda

pada awalnya hanya diterapkan untuk memenuhi

kebutuhan para pegawai Belanda beserta keluarganya

yang memerlukan pendidikan dan latihan, baik mengenai

pengetahuan umum maupun mengenai pengetahuan

khusus tentang Indonesia (Sumarsono 1996: 11). Ini

berarti pendidikan Barat hanya tersedia bagi pihak

Belanda sendiri, yang kemudian memberikan kebijakan

bagi golongan yang dipersamakan dengan orang-orang

Eropa dan Barat serta anak-anak priyayi. Perkembangan

pendidikan di Indonesia semakin mendapati tahapan

barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun

1900. Ketika Van Deventer menjabat sebagai Gubernur

Jendral Hindia Belanda dan menerapkan sebuah

kebijakan baru yang dikenal sebagai Politik Etis (Politik

Balas Budi). Dengan motto “de Eereschuld” (hutang