Rabu, 19 Juli 2023

Home »

raja majapahit. 1

» raja majapahit 1

raja majapahit 1

By Lampux.blogspot.com Juli 19, 2023

pelaut-pelaut Nusantara telah menguasai perairan dan tampil sebagai penjelajah samudera sejak 1.500 tahun

lampau. Ini jauh sebelum Cheng Ho dan Colombus membuat sejarah pelayaran fenomenal. Para penjelajah

laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia, bahkan sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke

tanah air pada paruh pertama abad 16.

Sejak abad ke-9 Masehi, bangsa Indonesia yang dikenal sebagai penjelajah Nusantara telah berlayar

mengarungi lautan ke barat Samudera Hindia hingga Madagaskar dan ke timur hingga Pulau Paskah. Ini menjadi

bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki peradaban dan budaya maritim yang maju sejak dulu kala. Seiring

semakin ramainya aktivitas melalui laut, lahirlah kerajaan-kerajaan bercorak maritim dan memiliki armada laut besar.

Perkembangan budaya maritim pun membentuk peradaban bangsa yang maju di zamannya.

Puncak kejayaan maritim nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit

(1293-1478).Di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada,

Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara. Pengaruhnya

bahkan sampai ke negara-negara asing, seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa

(Kamboja), Anam, India, Filipina, China.Di jaman Majapahit dulu, Hayam Wuruk, ‘Ayam yang pandai’, berhasil memerintah dan menguasai seluruh

Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, sebagai bangsa yang berdaulat. Majapahit di bawah Hayam Wuruk adalah

kerajaan maritim yang jaya, merupakan kekuasaan besar di Asia Tenggara, sekaligus pengganti dua kerajaan besar

sebelumnya, Mataram – kerajaan pertanian, dan Sriwijaya – kerajaan maritim.

Keberhasilan Majapahit dalam mengembangkan teknologi bahari dengan membangun kapal bercadik menjadi

tumpuan utama kekuatan armada lautnya. Di relief candi Borobudur kita dapat melihat pahatan kapal ini yang

dibangun dengan pasak kayu, tanpa menggunakan paku. Layarnya terbuat dari tanaman yang dianyam yang mudah

digerakkan sesuai arah angin, sehingga laju kapal dapat bergerak lincah sesuai tujuan.Armada laut Majapahit juga

didukung oleh persenjataan meriam

hasil rampasan dari bala tentara

Kubilai Khan ketika menyerang

Kediri. Kapal-kapal Jawa berukuran

raksasa dengan tiga-empat layar ini

dikagumi dan dipuji kehebatannya

oleh para penjelajah dunia di abad

ke-14. Kapal raksasa dengan panjang

70 meter dan berat lebih dari 500 ton

ini mampu memuat 600 penumpang.

Jumlah armada ketika itu mencapai

angka yang fantastis, 400 kapal. Bisa

dibayangkan betapa sudah majunya

teknologi perkapalan waktu itu.

Nusantara di bawah Majapahit tujuh

abad yang lalu!

Dalam buku Da Asia yang ditulis

oleh Diego de Couto disebutkan

bahwa orang Jawalah yang terlebih

dulu berlayar sampai ke Tanjung

Harapan, Afrika, dan Madagaskar.

Banyak penduduk keturunan Jawa

yang tinggal di Tanjung Harapan di

awal abad ke-16, sampai sekarangDi tahun 1500, pelaut Portugis juga menemukan Kapal dagang milik

orang Jawa di perairan Asia Tenggara. Kota pelabuhan Malaka pada waktu

itu praktis menjadi kota orang Jawa. Banyak tukang kayu Jawa yang terampil

membangun galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Juga

banyak saudagar dan nakoda kapal Jawa yang menetap di sana. Merekalah

yang menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital antara Maluku, Jawa,

dan Malaka, sekaligus mengendalikan perdagangan internasional.Hubungan dagang yang telah terajut pada abad ke-13 antara Kerajaan Ryu

Kyu yang terletak di Pulau Okinawa, Jepang bagian selatan dengan Kerajaan

Majapahit dibuktikan dengan penemuan sebilah keris purba di sebuah kuil

purba “Enkakuji Temple”di dasar lautan Pulau Okinawa.

Hubungan lainnya juga terjalin antara Kerajaan Majapahit dengan masyarakat Okinawa, Jepang, yang dahulu

bernama Ryukyu, pada abad ke 15. Diketahui, Masyarakat Okinawa melakukan kunjungan ke Majapahit sebanyak

sembilan kali. Sementara Majapahit berkunjung ke Jepang sebanyak lima kali.

Saat itu hubungan dagang Kerajaan Majapahit dan masyarakat Okinawa sangat baik. Masyarakat Okinawa membeli

rempah-rempah dari Majapahit, sementara masyarakat kerajaan Majapahit membeli barang barang seperti keramik dari

Okinawa.•

L

etak geografis Indonesia sangat strategis, karena diapit dua benua

dan dua samudera. Sebagian besar luas wilayah Indonesia terdiri

dari lautan, perbandingannya adalah duapertiga berupa lautan dan

hanya sepertiga wilayah yang berbentuk daratan. Dengan kondisi

geografis seperti ini, maka sudah sepantasnya bagi Indonesia

berfokus pada pengembangan wilayah maritim ketimbang daratan.

Atas alasan itu juga, Presiden Joko Widodo mengeluarkan doktrin

mengenai peran Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lima pilar utama

poros maritim itu bahkan secara gamblang beliau beberkan dalam pidato di

forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar, pada

November 2014 lalu.

Berikut uraian agenda Presiden Jokowi yang akan menjadi fokus Indonesia

di abad ke-21. Dengan agenda ini, diharapkan Indonesia akan menjadi Poros

Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa

bahari yang sejahtera dan berwibawa.

1. Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia

Membangun kembali budaya maritim Indonesia berangkat dari kesadaran

bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17 ribu

pulau. Artinya, penanaman identitas sebagai negara maritim perlu dilakukan

agar setiap generasi bangsa sadar bahwa maritim adalah identitas bangsa.

Sehingga alur pikiran masyarakat tertanam bahwa kemakmuran bangsa sangat

bergantung dengan pengelolaan samudera yang mengapit negeri.

2. Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Laut

Kedaulatan pangan dari hasil laut menjadi fokus agenda ini. Industri sektor

perikanan menjadi penting untuk dimaksimalkan demi kemakmuran rakyat,

tapi di satu sisi tetap menjadikan nelayan sebagai pilar utama dalam agenda.

Dalam agenda ini, Jokowi menggarisbawahi agar kekayaan maritim digunakan

sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia

3. Pengembangan Infrastruktur Dan Konektivitas Maritim

Konektivitas antar pulau menjadi fokus dalam visi negara maritim. Namun konektivitas ini bukan berarti setiap

pulau harus terhubung dengan jembatan. Tapi dengan infrastruktur yang menunjang bagi berlabuhnya kapal-kapal ke

semua pulau yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, konektivitas dan infrastruktur juga diharapkan bisa menambah

devisa bagi daerah-daerah di kepulauan.

Sehingga, pembangunan tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim menjadi

prioritas agenda ini.

E

kspedisi Spirit of Majapahit secara resmi diluncurkan pada

tanggal 2 Mei 2016. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Rizal Ramli secara resmi meluncurkan ekspedisi kapal replika

Majapahit itu berlayar ke Okinawa, Jepang. Acara peluncuran

ekspedisi itu turut dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk

Indonesia Tanizaki Yasuaki, serta General Secretary Majapahit Admiration

Community Takajo Yoshiaki.

Dalam sambutan pelepasan tersebut, Menko Rizal mengatakan

bahwa ‘Ekspedisi Spirit of Majapahit 2016’ merupakan bagian dari misi

untuk mengangkat serta melestarikan nilai- nilai sejarah dan budaya

maritim Indonesia. Melalui Ekspedisi Spirit of Majapahit, Menko Rizal

siap membuktikan bahwa Indonesia pernah berjaya di masa lalu melalui

penguasaan laut

S

ebelum membahas Napak Tilas Spirit of Majapahit 2016 menuju Jepang, ada baiknya kita ketahui terlebih

dahulu, di mana kapal Spirit of Majapahit dibuat dan bagaimana proses pembuatannya.

Dalam buku Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17 yang ditulis oleh sejarawan maritim

Indonesia, Adrian B. Lapian dijelaskan “Galangan kapal di Jawa juga terkenal di Asia Tenggara, khususnya

pada abad ke-16 M. Keahlian arsitek kapal di Jawa begitu tersohor sehingga Alfonso D’ Albuquerque,

seorang pelaut Portugis, membawa 60 tukang yang cakap pada waktu ia meninggalkan Malaka pada tahun 1512 M

(Alfonso D’ Albuquerque bersama pasukan Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 M). Pada jaman

Kerajaan Majapahit, Tuban menjadi salah satu pelabuhan ramai. Pasukan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit juga

dipusatkan di Tuban. Hal ini dikarenakan posisi Tuban, dekat dengan Lasem tempat para arsitek dan pembuat kapal

yang hebat saat itu. Di samping itu kayu jati yang dimiliki Rembang (dekat dengan Lasem), memudahkan tersedianya

bahan material untuk membuat kapal atau memperbaiki kapal-kapal yang rusak.

bangunan yang disucikan oleh masyarakat kabuyutan atau

dusun yang mendapatkan hak istimewa berupa

pengurangan pajak ,

4 Suatu daerah yang mendapatkan status sima atau otonomi

mendapatkan hak istimewa berupa pengurangan jumlah

pajak atau bahkan bebas untuk tidak membayar pajak

Majapahit! Siapa yang tidak mengenal kata itu?

Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu mengenal kata

Majapahit. Di dalam pelajaran-pelajaran sejak tingkat SD

diajarkan tentang Kerajaan Majapahit yang berpusat di

Trowulan, Kabupaten Mojokerto sekarang, Majapahit

merupakan kerajaan yang pernah menguasai Nusantara,

bahkan juga dikenal di banyak wilayah di Asia Tenggara.

Banyak kearifan yang dapat dipetik dari keberadaan

Majapahit, aspek sosio-politik, budaya, ekonomi, bahkan

hubungan luar negeri.

Selama ini sudah banyak artikel, makalah, dan buku

tentang berbagai aspek kehidupan pada masa naik-puncaksurut Kerajaan Majapahit, namun terbitan yang

memaparkan dan mengupas aspek-aspek tersebut di atas

dalam satu buku yang kompak, menyatu. Dapat dicatat di

antaranya: 700 Tahun Majapahit terbit tahun 1993,

Majapahit. Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota terbit

tahun 2014, Inspirasi Majapahit terbit tahun 2014.

Meskipun demikian masih banyak aspek terkait dengan

Majapahit yang belum digali, apalagi penelitian-penelitian

tentang Majapahit masih terus dilakukan.

Oleh karena itu, buku yang diterbitkan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bekerja

sama dengan Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

dengan judul Sandhyakala ning Majapahit: Pembelajaran

dari pasang surut Kerajaan Majapahit ini menjadi kajian yang penuh makna, mengemukakan yang belum terungkap

mengenai Majapahit. Buku ini terdiri atas empat bagian.

Bagian pertama mengenai “Kejayaan Majapahit”, bagian

kedua mengenai “Pasca Hayam Wuruk”, bagian ketiga

mengenai “Majapahit dari Perspektif Geologi”, dan bagian

keempat mengenai “Bukti Bioarkeologi”. Keempat bagian

tersebut memuat makalah-makalah yang ditulis oleh 14

orang ahli di bidang-bidang tersebut, yang semua

mengungkap aspek-aspek terkait dengan Majapahit.

Makalah-makalah tersebut disajikan dan didiskusikan

dalam Seminar Sandhyakala ning Majapahit pada tanggal 16

November 2019 di Surabaya, yang diselenggarakan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

bekerjasama dengan Museum Etnografi dan Pusat Kajian

Kematian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Airlangga.

Bagian pertama mengenai “Kejayaan Majapahit”

memuat tiga makalah yang ditulis oleh Mimi Savitri dan

Adrian Perkasa serta Sambit Datta. Makalah Mimi Savitri

yang berjudul “Musyawarah pada Masa Majapahit Abad

XIII–XIV M: Bukti Kehidupan Demokratis pada Kerjaan

Jawa” mengemukakan bahwa sejak awal berdiri sampai

menjelang kemunduran Majapahit musyawarah digunakan

oleh raja untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hal ini

diperoleh Mimi Savitri, setelah ia mengkaji beberapa

prasasti masa Majapahit di antaranya prasasti Kudadu,

prasasti Hamad, dan prasasti Bendosari; beberapa naskah

seperti Nagarakertagama, Pararaton, dan Manawa

dharmaçāstra; serta relief pada candi Ampel Gading yang

menggambarkan dewa-dewa bermusyawarah. Data dari berbagai sumber tersebut menurut Mimi Savitri

membuktikan adanya kepemimpinan yang demokratis

pada Kerajaan Majapahit. Pada tataran yang tinggi

musyawarah dipimpin oleh raja, namun semua lapisan

masyarakat dapat melaksanakan musyawarah secara aktif.

Tulisan mengenai sejarah pengungkapan kejayaan

Majapahit dikemukakan oleh Adrian Perkasa dengan judul

“Majapahit di antara Dua Penguasa Kolonial: Inggris dan

Belanda”. Dalam makalah tersebut ia menyajikan sejarah

pengungkapan kejayaan Majapahit, yang diawali oleh

Thomas Stanford Raffles dan dituliskan dalam History of

Java. Sejak diungkap oleh Raffles, Kerajaan Majapahit lalu

mendapat tempat penting dalam pandangan orang-orang

Eropa. Adrian Perkasa juga menggambarkan peran R.T. Ario

Kromo Adinegoro dalam upaya menyingkap sejarah

Majapahit. Diungkap juga tentang Schnitger yang menduga

fragmen arca terakota sebagai potret wajah Gajah Mada.

Menurut pendapatnya karakter wajah arca tersebut penuh

kuasa.

Makalah yang ditulis oleh Sambit Datta dengan

judul ”Evolution and Interconnection: Geometry in Early

Temple Architecture” mengungkap evolusi serta hubungan

antara tradisi membangun kuil/candi di Asia Selatan dan

Asia Tenggara, dengan meneliti candi-candi yang sudah

rusak di India, Kamboja, dan Jawa. Ia mengambil data dari

beberapa kuil/candi, antara lain: kuil-kuil masa Gupta di

India, candi-candi di Dieng dan Gedong Sanga di Jawa, serta

kuil Sambor Prei Kuk di Kamboja. Penelitiannya dilakukan

dengan rekonstruksi digital 3D, menggunakan metode

analisis image based dengan teknik generative modelling. Di sisi lain, dalam teks-teks tentang kuil-kuil India kuno

didapatkan prinsip-prinsip geometris yang didasarkan

pada kitab-kitab suci. Sementara itu, Datta menemukan

bahwa arsitektur candi/kuil di Asia Tenggara

memperlihatkan hubungan inter-Asia, lintas benua, dalam

hal lay-out bentuk, aspek geometri denah, penggunaan atap

bertingkat, elemen-elemen pada pintu masuk candi/kuil,

serta penggunaan ragam-ragam hias yang khas.

Bagian kedua yang diberi judul “Pasca Hayam

Wuruk” berisi empat makalah yang ditulis oleh Edi

Triharyantoro, Agus Aris Munandar, John N.Miksic, dan Sri

Margana. Tulisan Edi Triharyantoro yang berjudul

“Tinggalan Arkeologi. Bukti Kegoncangan Politik Majapahit”

menguraikan artefak-artefak yang berhubungan dengan

keguncangan politik Majapahit. Bangunan-bangunan suci

berundak dan arca-arca dari abad XIII–XIV M yang

menyimpang dari tradisi arsitektur dan ikonografi HinduJawa menurut pendapat Edi membuktikan terjadinya

keguncangan politik, dan memunculkan kembali

kepercayaan asli. Berarti hal tersebut menunjukkan

terjadinya kontra akulturasi dan dinamika keudayaan pada

masa itu.

Agus Aris Munandar dalam makalahnya yang

berjudul “Beberapa Proposisi Keruntuhan Kerajaan

Majapahit” menguraikan perihal keruntuhan Majapahit,

sebab musababnya, dan apa yang dapat dipetik dari

keruntuhan tersebut. Pemakalah menggunakan sumber

terutama berupa karya sastra, karena data arkeologi hanya

berupa sisa kota Majapahit di Trowulan yang sampai

sekarang pun belum dikaji secara komprehensif. Karya sastra yang ditelaahnya adalah: Babad Tanah Jawi karya

R.Ng. Yasadipura, Babad Tanah Galuh–Mataram, Babad

Dalêm Bali, Sêrat Darmogandul, Babad Arung Bondan, dan

Carita Lasêm. Sesudah meninggalnya Rajasanagara (Hayam

Wuruk), Majapahit mengalami kegoncangan-kegoncangan

politik, sampai kehilangan kekuasaan pada tahun 1519 TU,

meskipun ada prasasti dari tahun 1541 fi TU yang

menyebut nama Majapahit. Kerajaan Majapahit runtuh

melalui proses yang panjang, tidak serta merta karena

diserang bala tentara Demak. Ada perang perebutan

kekuasaan yang berkepanjangan, terakhir adalah serangan

Girindrawardana kepada Bhre Kertabumi. Pelajaran yang

dapat dipetik dari keruntuhan Majapahit: negara dapat

bertahan apabila ada dukungan rakyat.

Dalam makalah John N. Miksic yang berjudul

“Majapahit after Hayam Wuruk. Decline or

Transformation?”, ia memulai pembicaraan dengan

menyampaikan bahwa historiografi tradisional Indonesia

menyebutkan bahwa Majapahit runtuh oleh Demak pada

tahun 1400 Ç = 1478 TU. Tetapi Miksic menulis bahwa hal

tersebut tidak sejalan dengan data epigrafi dan beberapa

sumber lain, bahkan potensi Arkeologi tentang hal tersebut

belum digunakan sepenuhnya. Digambarkannya bahwa

kehidupan politik Majapahit memang kacau, tetapi

kehidupan ekonominya masih berjalan lancar, terbukti dari

temuan-temuan keramik impor dari Cina, juga dari

Thailand, Vietnam. Kuantitas dan kualitas keramik Vietnam

dan Thailand yang ditemukan di Trowulan menunjukkan

bahwa Majapahit masih jaya. Fragmen keramik Vietnam,

Cina, bahkan Persia, yang ditemukan menggambarkan relasi yang erat dengan erajaan-kerajaan di wilayahwilayah terseut pada abad XIII – XV M. Miksic juga

menyatakan bahwa raja-raja Majapahit biasa mengirim

utusan kepada kaisar Cina, bahkan sampai tahun 1499 M.

Dalam makalah yang berjudul “Sandhyakala ning

Majapahit. Menurut Babad Jawa” Sri Margana menguraikan

tentang jattuhnya Majapahit, khususnya peran orang-orang

Islam, berdasarkan sumber-sumber utama historiografi

tradisional Jawa. Sumber-sumber yang ditelaahnya adalah

“Babad Tanah Jawi” dari istana Surakarta dan Yogyakarta,

serta ‘Babad Kraton”. Dengan membandingkan narasi

dalam naskah-naskah tersebut, Sri Margana menyampaikan

bahwa naskah-naskah tersebut mempunyai narasi yang

sama tentang latar belakang runtuhnya kerajaan Majapahit,

yaitu lahirnya Patah dan Husen. Namun, setelah itu

narasinya berbeda, sehingga menimbulkan penafsiran yang

berbeda pula.

Bagian ketiga mengenai “Majapahit dari Perspektif

Geologi” berisi dua makalah yang ditulis oleh Amin Widodo

bersama Firman Syaifudin, dan Yahdi Zaim. “Rekonstruksi

Digital Pantai Zaman Majapahit” adalah judul makalah yang

ditulis oleh Amin Widodo bersama Firman Syaifudin.

Mereka menguraikan bahwa suatu kerajaan akan menjadi

kuat dan ideal apabila dapat menguasai seluruh aliran

sungai, sehingga akan menguasai pertanian di pedalaman

dan perdagangan maritime di wilayah muara. Struktur

sedemikian pernah terjadi pada masa pemerintahan

Airlangga, Kertanegara, dan Hayam Wuruk. Pelabuhan

untuk Majapahit diperkirakan berada di area muara Kali

Mas / Kali Surabaya. Pada masa itu sungai tersebut dapat dilayari sampai mendekati pusat kerajaan, yakni di

daerahJapanan. Majapahit sukses dalam memadukan

keunggulan agraris dan memperkuat kekuatan maritime

dengan memanfaatkan sungai Brantas. Para pemakalah

juga mengusulkan ada kolaborasi riset antara Arkeologi

dengan bidang-bidang ilmu lain untuk menentukan garis

pantai pada masa Majapahit.

Pemakalah berikutnya adalah Yahdi Zaim yang

menyampaikan “Adakah Kejayaan Majapahit Pudar Karena

Bencana Alam?” Dalam pemikirannya wilayah Tarik tepat

dipilih sebagai pemukiman pusat pemerintahan Majapahit

karena secara morfologis merupakan dataran yang luas,

dekat aliran Sungai Brantas, sehingga subur. Di samping itu,

juga dekat dengan jalur transportasi air. Kemudian pusat

pemerintahan pindah dari Tarik ke wilayah Trowulan

sekarang. Akan tetapi daerah yang datar, dekat sungai

besar, juga rentan bencana banjir. Di selatan wilayah TarikTrowulan terdapat Gunung Wilis dan Kompleks Kelud yang

berpotensi Meletus dalam kurun waktu Majapahit.

Bencana-bencana alam tersebut berdampak pada

kesejahteraan, kehidupan sosial-ekonomi-psikologi

masyarakat, juga pada keamanan negeri. Hal-hal tersebut

ikut memicu terjadinya gejolak politik yang pada gilirannya

menyebabkan lemahnya Majapahit.

Bagian keempat diberi judul “Bukti Bioarkeologi”

berisi dua makalah, yakni” ditulis oleh Yusuf Bilal Abdillah,

bersama Delta Bayu Murti dan Toetik Koesbardiati; dan

“Kondisi Kesehatan Penduduk Pesisir pada Sekitar Akhir

Masa Majapahit di Caruban, Lasem, Rembang: Bukti-Bukti

Bioarkeologi Maritim” dikemukakan oleh Rusyad Adi Suriyanto dan Ashwin Prayudi. Makalah yang ditulis oleh

Yusuf Bilal Abdillah dengan judul “Similaritas DNA

Mitochondria Masyarakat Tengger dengan Temuan Rangka

Kedaton, Trowulan” tersebut diatas mengemukakan bahwa

sampai sekarang asal usul masyarakat Tengger belum

diketahui. Di sisi lain masyarakat Tengger percaya bahwa

mereka adalah keturunan masyarakat Majapahit yang

terdesak Ketika masa akhir Majapahit, dan mengungsi ke

wilayah Tengger. Tetapi menurut penelitian Glinka dan

Koesbardiati, masyarakat Tengger memiliki ciri

protomalayid yang besar. Oleh karena itu perlu diketahui

similaritas antara variasi haplotype masyarakat Tengger

dengan temuan rangka di Kedaton, Trowulan. Penelitian

tentang hal tersebut dilakukan dengan metode komparatif.

Adapun tujuannya adalah membuktikan asal usul

masyarakat Tengger yang dianggap berasal dari Majapahit.

Perbandingan data sekuens masyarakat Tengger di

Wonokitri dengan temuan rangka di Kedaton menunjukkan

similaritas di antara keduanya. Maka mungkin masyarakat

Majapahit di masa akhirnya bercampur dengan penduduk

asli Tengger.

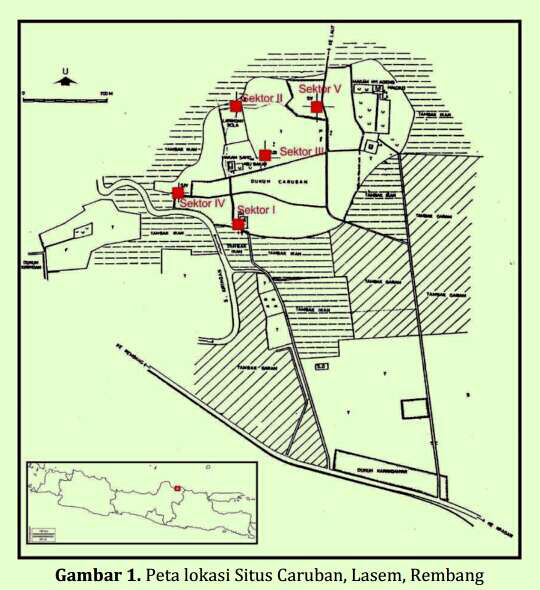

Makalah berjudul “Kondisi Kesehatan Penduduk

Pesisir pada Sekitar Masa Akhir Majapahit di Caruban,

Lasem, Rembang: Bukti-Bukti Bioarkeologis Maritim” yang

ditulis oleh Rusyad Adi Suriyanto et.al. mengemukakan

bahwa di situs Caruban, Lasem, Rembang. Pada masa

Majapahit, Lasem yang ditetapkan sebagai tanah lungguh

Majapahit juga merupakan bandar yang ramai, serta tempat

membuat kapal-kapal dagang dan kapal perang. Setelah

runtuhnya Majapahit, Lasem berada dalam kekuasaankerajaan Demak. Di situs Caruban yang merupakan situs

peralihan dari masa Klasik menuju masa Islam, ditemukan

tiga rangka manusia. Berdasarkan temuan tersebut, para

penulis meneliti tentang penyakit dan kelainan fisik, serta

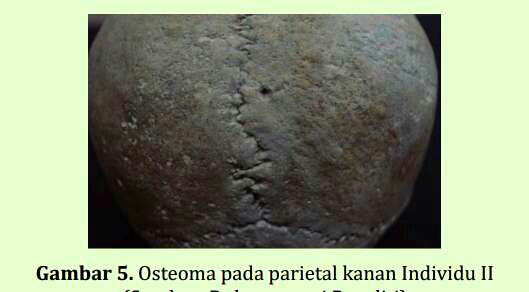

pengaruh aktivitas sosial-budaya pada masanya. Rangka I

berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar 17 tahun;

rangka II berjenis kelamin laki-laki berumur sekitar 25–30

tahun; rangka III berjenis kelamin perempuan, berumur

sekitar 20 tahun. Ketiganya berafinitas Mongoloid, dan pada

rangka II serta III terdapat jejak mutilasi gigi. Rangkarangka tersebut menunjukkan adanya karies pada gigi

mereka, dan jejak pangur pada gigi. Selain itu, rangka II dan

III menunjukkan adanya tumor jinak. Mereka meninggal

dalam usia remaja awal sampai dewasa tengah, karena

terpapar beragam penyakit. Hal tersebut terkait dengan

dinamika lingkungan dan kebudayaan. Juga karena

persebaran penyakit serta kontak di antara populasi di

wilayah tersebut.

-----

Musyawarah sebagai cara untuk memutuskan

masalah telah dikenal sejak masa awal berdirinya Kerajaan

Majapahit pada abad ke-13. Pada masa itu musyawarah

telah menjadi sebuah cara yang dilakukan oleh menantu

raja untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Hal ini

menarik untuk diteliti, karena pada masa selanjutnya ketika

Kerajaan Majapahit telah berdiri, musyawarah masih tetap

digunakan oleh raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

untuk menyelesaikan permasalahan (Kartodirdjo 1993:37).

Di Jawa, termasuk di Kerajaan Majapahit, raja memiliki

kekuasaan tertinggi dan disamakan dengan dewa. Sebagai

contoh, naskah kesastraan Nagarakertagama pupuh I:3

menyebut Hayam Wuruk sebagai penjelmaan dewa;

prasasti Bendosari atau Manah i Manuk menyebut raja

mereka, Hayam Wuruk, sebagai Iswarapratiwimba atau

penjelmaan Siwa (Savitri 1993:65). Kekuasaan raja yang

sangat tinggi dalam sebuah pemerintahan itu dapat

menjadikan seorang raja memerintah secara mutlak dan

otoriter sebagaimana dijumpai pada negara-negara

kerajaan di Eropa (Moedjanto 1990:5). Namun, hal itu tidak

terjadi pada Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa. Data

prasasti dan naskah kesastraan yang menginformasikan

tentang adanya musyawarah membuktikan bahwa

pemerintahan pada masa Majapahit tidak dijalankan secara mutlak dan otoriter, namun secara demokratis.

Musyawarah sebagai salah satu cara untuk

menyelesaikan masalah pada masa lampau merupakan

topik yang menarik untuk diteliti. Akan tetapi, penelitian

dengan topik musyawarah pada kerajaan-kerajaan di

nusantara tidak banyak dilakukan. Hanya dua peneliti yang

melakukan penelitian dengan topik tersebut. Sebagai

contoh, Ardika (1985:584) melakukan penelitian tentang

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh raja-raja Bali

pada abad X-XI M. Selanjutnya, Savitri (1993) melakukan

penelitian terkait dengan musyawarah yang dilakukan oleh

Raja Hayam Wuruk di Jawa. Skripsi tersebut membahas

fungsi dan peran musyawarah serta hubungannya dengan

kekuasaan Raja Hayam Wuruk.

Penelitian tentang musyawarah yang dilakukan

oleh Savitri ini diperluas masa kajiannya, ruang lingkup

serta data yang digunakan. Perluasan fokus penelitian ini

tidak hanya pada masa Hayam Wuruk saja, namun juga

pada masa Majapahit sejak awal berdirinya kerajaan

tersebut pada abad 13 hingga abad 14 M atau masa

menjelang kemunduran Kerajaan Majapahit. Kemunduran

Majapahit dimulai pada abad 14 ketika pemerintahan

Kerajaan Majapahit ditinggalkan oleh patih atau menteri

tertingginya yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada

memiliki keahlian yang luar biasa dalam menjalankan roda

pemerintahan.

Dalam hal ruang lingkup serta data yang digunakan.

Lingkup penelitian tidak hanya pada raja saja, namun juga

kerabat raja, bawahan raja, serta masyarakat yang tinggal di

pedesaan. Data yang digunakan tidak hanya berupa prasasti dan naskah kesastraan, namun juga relief yang ada pada

candi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

pelaksanaan musyawarah pada Kerajaan Majapahit pada

abad ke 13 hingga 14 M dari tingkat pusat pemerintahan

hingga masyarakat pedesaan. Hal tersebut berusaha

diungkap untuk membuktikan bahwa walaupun kerajaan

Majapahit bersifat otokratis, raja Majapahit tidak

memerintah secara otoriter; raja Majapahit memimpin

kerajaannya secara demokratis karena memberikan

kebebasan pada bawahannya maupun rakyatnya untuk

mengemukakan pendapat mereka melalui musyawarah.

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi sejarah

Indonesia kuno terutama terkait dengan sejarah sosial dan

politik masa Majapahit.

Metode yang dilakukan untuk melakukan penelitian

ini adalah melalui studi pustaka, dengan cara

mengumpulkan data berupa alih aksara prasasti dari masa

Majapahit serta naskah kesastraan berupa

Nagarakertagama dan Pararaton yang mengindikasikan

adanya pelaksanaan musyawarah. Naskah lain yang

digunakan adalah Amertamathana sebagaimana terdapat

pada Mahabharata dan Kitab Mãnawa Dharmaçãstra.

Naskah-naskah ini merupakan naskah yang digunakan oleh

umat Hindu termasuk Kerajaan Majapahit sebagai salah

satu pedoman hidup mereka. Data lain yang digunakan

adalah yang ada pada miniatur candi yang ditemukan di

Ampel, Gading. Miniatur candi ini kini berada di Museum

Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Mojokerto.

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis terhadap prasasti-prasasti serta naskah kesastraan

yang menceritakan tentang adanya proses pelaksanaan

musyawarah. Hal yang dianalisis adalah jenjang

pelaksanaan musyawarah, dari tingkat pusat kerajaan

hingga pedesaan, siapa saja yang berperan dalam

musyawarah serta hal apa saja yang dibahas pada saat

pelaksanaan musyawarah. Setelah dilakukakan analisis,

maka tahap berikutnya adalah interpretasi pelaksanaan

musyawarah di Kerajaan Majapahit abad ke-13-14 M untuk

membuktikan bahwa raja Majapahit memerintah

kerajaannya secara demokratis.

Pelaksanaan musyawarah pada prasasti dan naskah

kesastraan

Ada tiga prasasti yang mengindikasikan

pelaksanaan musyawarah pada masa Majapahit. Prasasti

yang menginformasikan tentang musyawarah sebagai

bentuk perundingan pada masa itu dapat ditemukan pada

prasasti Kudadu, Himad, dan Bendosari/Manah i Manuk.

Naskah kesastraan yang menyebutkan tentang pelaksanaan

musyawarah adalah Pararaton dan Nagarakertagama.

Musyawarah pada prasasti Kudadu, Himdad, dan

Bendosari/Manah i Manuk

Prasasti Kudadu

Prasasti Kudadu ditulis pada tahun 1216 Ç atau

1294 M. Prasasti ini menceritakan perjalanan Dyah Wijaya

atau Raden Wijaya ketika melarikan diri ke Desa Kudadu

serta menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan

Kertanegara, raja Singhasari yang juga ayah mertua Dyah Wijaya, yang direbut oleh Jayakatwang (Yamin 1962:222).

Prasasti Kudadu menceritakan bagaimana Dyah Wijaya dan

Wiraraja berunding mengatur strategi untuk mendirikan

kerajaan baru (Yamin 1962:221). Bentuk solidaritas

Wiraraja yang lain kepada Dyah Wijaya adalah dengan

mengirimkan orang-orang Madura untuk menebang hutan

Tarik.

Prasasti Himad

Prasasti ini diperkirakan berasal dari sekitar tahun

1331 hingga 1364 M. Dasar perkiraan tersebut adalah

pengangkatan Gajah Mada sebagai Patih Mangkubumi

Majapahit hingga meninggal sebagaimana diberitakan pada

Nagarakertagama.

Prasasti Himad sebenarnya merupakan prasasti

peradilan, sebab prasasti tersebut berisi ketetapan dari

para pejabat kerajaan terkait dengan perselisihan antara

para rãma1

di Walandit dengan para dapur2

Himad. Hal yang

diperselisihkan adalah kedudukan Sang Hyang Dharmma

Kabuyutan3

dan status desa Walandit terhadap Himad.

1 Kata rãma merupakan Bahasa Jawa Kuno yang mengacu

pada sekumpulan pejabat desa (Permana 2016:297).

2 Kata dapur berasal dari Bahasa Jawa Kuno dan mengacu

pada wilayah dusun saat ini. Sebuah dapur dipimpin oleh

seorang tetua desa yang disebut dengan buyut.

3 Kabuyutan merupakan Bahasa Jawa Kuno yang mengacu

pada wilayah terkecil pada Kerajaan Majapahit (Suhadi

1993:114). Wilayah terkecil ini dapat disetarakan dengan

dusun, sebab wilayah yang lebih besar dari kabuyutan

adalah wanua/desa/thani. Dengan demikian maka Sang

Hyang Dharmma Kabuyutan dapat dikatakan sebagai Perselisihan yang terjadi itu bermula dari timbulnya

kesadaran para rãma Walandit yang menuntut hak mereka

terhadap Sang Hyang Dharmma Kabuyutan. Para rãma

Walandit memiliki bukti berupa prasasti dari zaman Sindok

yang menetapkan bahwa Sang Hyang Dharmma Kabuyutan

berstatus sīma4

. Berdasarkan bukti tersebut, para rãma

Walandit mengemukakan bahwa Sang Hyang Dharmma

Kabuyutan bukan merupakan daerah kekuasaan Himad,

melainkan berstatus swatantra. Desa Walandit mendapat

kewajiban untuk melakukan pemujaan di Dharmma

Kabuyutan dan memeliharanya serta mengawasi orangorang yang mandi dan mengambil air suci di tempat

tersebut.

Kejadian di atas menunjukkan bagaimana para

rãma Walandit mengajukan gugatannya. Oleh karena

masalah tersebut adalah masalah bersama dari para rãma,

maka dapat dipastikan bahwa ada proses musyawarah

sebelum gugatan diajukan.

Prasasti Bendosari/Manah i Manuk

Prasasti Bendosari/Manah i Manuk merupakan

prasasti peradilan yang dikeluarkan pada masa Majapahit

(Nastiti 1985:564). Penanggalan prasasti ini tidak diketahui

secara pasti karena tidak dicantumkan pada prasasti

tersebut. Hanya saja, berdasarkan nama Hayam Wuruk dan

gelar yang digunakan oleh para pejabatnya, maka prasasti

tersebut kemungkinan ditulis pada tahun 1272-1287 Ç atau

sekitar tahun 1350-1365 M

Prasasti Bendosari/Manah i Manuk memberikan

informasi mengenai adanya sengketa yang ada di desa

Manah i Manuk. Sebelum sengketa diajukan pada

pengadilan, maka orang-orang yang bersengketa seperti

Aki Santana Mapañji Sarana dan kawan-kawannya yaitu Ki

Karnna Mapañji Manakara, Ajaran Reka, Ki Siran, dan Ki

Jumput tentunya berunding atau bermusyawarah terlebih

dahulu. Mereka bermusyawarah tentang hal-hal yang

mereka tuntut kepada samasanak dari Sima Tiga dengan

ketuanya Apañji Anawung Harsa. Aki Santana Mapanji

Sarana dan kawan-kawannya menggugat samasanak dari

Sima Tiga karena mereka merasa memiliki tanah di Manah

i Manuk dan tempat lain seluas 67 lirih sejak tahun 919 Ç

atau 997 M (Nastiti 1985:565). Selain itu, mereka juga

menyatakan bahwa tidak ada sawah-sawah milik

samasanak Sima Tiga yang terletak melewati batas desa

Pakandanan.

Musyawarah pada naskah kesastraan: Pararaton dan

Nagarakertagama

Musyawarah pada Pararaton

Pararaton adalah naskah kesastraan berbentuk

prosa yang ditulis pada abad ke-16. Naskah ini

menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa

Kerajaan Singhasari dan Majapahit (Hardjowardojo

1965:5). Musyawarah yang diceritakan dalam naskah ini

terkait dengan keinginan Raden Wijaya sebagai turunan

laki laki paling akhir dari keluarga Rajasa dari Kerajaan

Singhasari atau menantu Raja Kertanegara yang datang ke

kediaman Adipati Wiraraja di Sungeneb. Sungeneb ini

disamakan dengan Sumenep saat ini yang ada di Madura.

Raden Wijaya dan Adipati Wiraraja pada waktu itu

membahas strategi untuk membalas dendam terhadap Raja

Jayakatwang. Jayakatwang adalah raja Kadiri yang telah

mengalahkan ayah mertua Dyah Wijaya (Yamin 1962:222).

Musyawarah pada Nagarakertagama

Naskah kesastraan lain yang menginformasikan

adanya musyawarah adalah Nagarakertagama yang

dikarang oleh Prapanca. Nama sebenarnya dari naskah ini

adalah Deçawarnana yang artinya uraian mengenai desadesa (Atmodjo 1979:5). Nama ini diberikan karena naskah

tersebut banyak menceritakan perjalanan Hayam Wuruk

dari desa ke desa ketika melakukan kunjungan ke

pertapaan maupun candi-candi tempat persemayaman

leluhur raja. Deçawarnana yang ditulis pada 1287 Ç atau

1365 M ini menceritakan kehidupan sehari hari atau

kejadian di sekeliling penulis naskah tersebut (Robson

1995:8). Berbagai aspek kehidupan dari masa Majapahit

diceritakan dalam naskah yang digubah dalam bentuk karya

sastra, termasuk ketika menceritakan secara detail

pelaksanaan musyawarah di kerajaan tersebut. Oleh karena

itu, maka naskah kesastraan dari masa Majapahit ini

dianggap sebagai sastra sejarah dan dapat dijadikan sebagai

sumber sejarah Kerajaan Majapahit yang penting (Sutjipto

1977:120).

Pelaksanaan musyawarah pada Nagarakertagama

terdapat pada pupuh LXXI:2. Pupuh tersebut menceritakan

bahwa raja bermusyawarah dengan kerabatnya untuk

mencari pengganti patih atau perdana menteri Majapahit

yang bernama Gajah Mada yang meninggal pada tahun 1286

Ç. Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan tidak

akan mengganti posisi Patih Gajah Mada, sebab tidak ada

seorang calonpun yang layak menggantikan kedudukan

patih tersebut. Keputusan lain yang diambil adalah memilih

enam orang menteri yang dianggap dapat menjalankan

tugas-tugas kerajaan.

Musyawarah tidak hanya dilaksanakan oleh raja

beserta kerabatnya saja, namun juga dilakukan oleh para

bawahan raja. Nagarakertagama pupuh VIII:3 menyatakan

bahwa para bawahan raja yang bermusyawarah adalah

para pendeta Siwa dan Buddha. Mereka bermusyawarah

untuk membahas upacara gerhana bulan pada bulan

Phalguna di sebelah timur Balai Wanguntur (Robson 1995:

29).

Pelaksanaan musyawarah tidak hanya terungkap

dari keberadaan prasasti dan naskah kesastraan sejarah

saja, namun juga dari cerita mitos sebagaimana terdapat

pada relief Amertamathana sebagaimana terdapat pada

miniatur candi di Ampel.

Musyawarah pada Relief Amertamathana

Relief Amertamathana yang dipahatkan pada bagian bawah miniatur Candi di Ampel, Gading5

erat

kaitannya dengan cerita tentang musyawarah yang

dilakukan oleh para dewa. Amertamathana merupakan

cerita Hindu tentang pencarian air kehidupan yang disebut

dengan amerta. Air kehidupan tersebut apabila diminum

oleh seseorang, maka ia dapat terhindar dari tua dan

kematian (Soekmono 1985:43).

Kitab Amertamathana menceritakan, pada zaman

dahulu ketika dunia belum dihuni oleh manusia, hanya

dihuni oleh para dewa dan daitya6

(Soekmono 1985:43).

Para dewa yang mewakili kebaikan berjumlah hanya

sedikit dan mereka ini diceritakan tinggal di atas atau di

kahyangan. Sebaliknya, para raksasa yang mewakili

kejahatan jumlahnya sangat banyak dan mereka tinggal di

dunia bawah. Dewa dan daitya tidak bisa hidup bersama

secara damai. Mereka selalu bertengkar sehingga Dewa

Brahma khawatir apabila dunia dikuasai oleh kejahatan

maka dunia akan hancur. Untuk mengatasi hal tersebut,

para dewa berunding di puncak Gunung Meru dan

memutuskan melakukan pengadukan samudra supaya

keluar amerta dari pusatnya sehingga para dewa akan

terhindar dari kematian (Soekmono 1985:43).

Aspek kesejarahan dari kejadian yang diuraikan di

atas sulit untuk dicari, apakah dewa-dewa itu benar-benar

ada atau benar-benar bermusyawarah. Fakta atau tidaknya

cerita mitos tersebut tidak perlu diperdebatkan, sebabapabila itu merupakan kejadian fiktif, maka cerita itu

diciptakan berdasarkan pola-pola pikiran dan perasaan

yang hidup pada masyarakat yang ditulis oleh penulis

naskah kesastraan (Sutjipto 1977:121). Dengan demikian,

maka hal terpenting yang perlu dipahami dari cerita itu

adalah bahwa raja yang diidentikkan dengan dewa juga

bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang

dihadapi pada waktu itu.

Musyawarah pada masyarakat Majapahit: dari kaum

elite kerajaan hingga masyarakat pedesaan

Musyawarah dalam Bahasa Jawa Kuno disebut

dengan istilah pulung tandas, pulung rahi dan höm

(Zoetmulder 2006:349). Musyawarah didefinisikan sebagai

bentuk pembahasan bersama dengan maksud untuk

mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama;

perundingan; perembukan

(https://kbbi.web.id/musyawarah diakses 27 Desember

2019). Musyawarah dilaksanakan untuk memperoleh hasil

keputusan yang disepakati bersama karena menyangkut

kepentingan bersama (Savitri 1993:4). Musyawarah

dilakukan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh

semua pihak atau ada kompromi dalam pelaksanaannya

(Budiardjo 1982:55).

Hal yang menarik dari adanya musyawarah adalah

adanya kerja sama dari orang-orang yang melakukan

perundingan. Logsdon (1978:95) menyatakan bahwa

pelaksanaan musyawarah menunjukkan adanya semangat

kerja sama. Pelaksanaan musyawarah pada Kerajaan

Majapahit ini menunjukkan bahwa kerjasama yang menjadi

salah satu ciri khas bangsa Indonesia ini telah ada sejak

masa lampau.

Berdasarkan data prasasti dan naskah kesastraan

upaya untuk menyelesaikan masalah secara bersama

berupa musyawarah pada masa Majapahit tidak hanya

dilakukan di tingkat pusat pemerintahan oleh para kerabat

raja saja, namun juga para tokoh agama, maupun

masyarakat di pedesaan.

Musyawarah pada kaum elite kerajaan di pusat

pemerintahan

Pelaksanaan musyawarah pada kalangan elite

kerajaan yang terdiri dari raja beserta kerabatnya telah

dimulai pada saat pembentukan Kerajaan Majapahit.

Berdasarkan prasasti Kudadu dan naskah Pararaton

diketahui bahwa Raden Wijaya, menantu Raja Kertanagara

dari Singhasari yang dikalahkan oleh Jayakatong atau

Jayakatwang dari Daha, bermusyawarah dengan Arya

Wiraraja, mantan pegawai Raja Kertanagara yang dijadikan

bupati di Sungeneb yang terletak di Madura Timur

(Hardjowardojo 1965:36). Mereka bermusyawarah untuk

menghasilkan strategi yang tepat agar Raden Wijaya dapat

naik tahta dan mendirikan kerajaan di Desa Tarik7

. Strategi

tersebut berhasil diterapkan dengan baik oleh Raden

Wijaya, sebab terbukti dapat memberikan kemenangan

bagi Raden Wijaya hingga berhasil mendirikan kerajaan

baru yang diberi nama Majapahit.

Selanjutnya, pada saat Kerajaan Majapahit telah

berdiri, musyawarah tampaknya menjadi cara yang sering

digunakan oleh masyarakat Majapahit untuk

menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sebagai contoh,

pada kalangan elite kerajaan, musyawarah dilakukan oleh

para kerabat raja yang tergabung dalam sebuah dewan yang

disebut dengan Bhatara Sapta Prabhu. Keberadaan dewan

ini diketahui dari Prasasti Singosari 1273 Çaka dan naskah

kesastraan Nagarakertagama. Dewan yang bertugas

menjadi penasihat dan pemberi pertimbangan kepada raja

pada masa Majapahit ini mulai dikenal pada masa

pemerintahan Tribhuwanottunggadewi (Savitri 1993:39).

Pada musyawarah yang dilaksanakan para kerabat

raja yang tergabung dalam Bhatara Sapta Prabhu ini, raja

bertindak sebagai ketua atau pemimpin musyawarah.

Sebagai contoh, Tribhuwanottunggadewi adalah raja

Majapahit ke-3 setelah Jayanagara dan ibu dari Hayam

Wuruk yang bertindak sebagai ketua Bhatara Sapta Prabhu.

Hal itu disebutkan dalam prasasti Singosari (1273 Çaka atau

1351 M). Prasasti tersebut menyebutkan bahwa

Tribuwanottunggadewi yang menjadi raja pada waktu itu,

juga bertindak sebagai ketua Bhatara Sapta Prabhu (Savitri

1993:39). Pada masa berikutnya, ketika Hayam Wuruk

menjadi raja, ketua Bhatara Sapta Prabhu berpindah tangan

kepada Hayam Wuruk. Kedudukan raja sebagai ketua

Bhatara Sapta Prabhu itu kemungkinan besar terkait

dengan kedudukan raja sebagai penguasa tertinggi kerajaan

dan konsep dewaraja yang dianut oleh Kerajaan Majapahit.

Terkait dengan jumlah anggota Bhatara Sapta

Prabhu, jumlahnya bertambah pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk. Prasasti Prapancasarapura

memberikan keterangan, pada mulanya ketika

Tribhuwanottunggadewi menjadi raja, ada lima orang yang

tergabung dalam Bhatara Sapta Prabhu; mereka itu adalah

Raja Tribhuwanottunggadewi, suami raja yaitu Çrî

Bhathara Kertawarddhana, dua orang saudara raja yang

bernama Dyah Wiyat Rajadewi, dan Çrî Bhatara

Wijayarajasa serta putra mahkota yang bernama Hayam

Wuruk.

Ketika Hayam Wuruk menjadi raja, jumlah para

kerabat yang bermusyawarah pada waktu itu bertambah

menjadi sembilan orang dan hal tersebut dapat diketahui

dari Naskah Nagarakertagama pupuh LXXI:2 (Robson

1995:77). Pupuh tersebut menjelaskan bahwa mereka itu

adalah Raja Hayam Wuruk, Putri dari Pajang, Lasem, Daha,

dan Jiwana dan suami-suami mereka yaitu Pangeran dari

Paguhan, Matahun, Wengker, dan Singasari (Pigeaud

1963:214). Bertambahnya jumlah anggota Bhatara Sapta

Prabhu merupakan bukti semakin luasnya wilayah

kekuasaan Majapahit dengan semakin banyaknya anggota

keluarga yang menjadi penguasa di beberapa daerah di

wilayah Majapahit.

Hal yang dibahas atau dibicarakan pada

musyawarah yang dilakukan oleh Bhatara Sapta Prabhu

terkait dengan upaya mempertahankan kelangsungan

pemerintahan kerajaan Majapahit. Hal ini dapat diketahui

dari Nagarakertagama pupuh LXXI:2. Pupuh tersebut juga

menjelaskan lebih lanjut bahwa musyawarah yang

dilakukan tersebut untuk menentukan siapa yang akan

menggantikan Patih Gajah Mada yang meninggal pada tahun 1364 M. Hal tersebut penting dibahas secara

bersama, karena kepergian Patih Gajah Mada untuk

selamanya itu sangat mempengaruhi kehidupan politik di

Majapahit. Patih Gajah Mada adalah tokoh besar yang

berkat kemampuannya Majapahit berhasil menjadi

kerajaan yang besar dan kuat (Savitri 1993:38).

Pelaksanaan musyawarah pada waktu itu tidak

selalu berjalan lancar. Pupuh LXXI:2 menyatakan bahwa

para kerabat raja berdebat lama untuk menghasilkan

keputusan yang disetujui semua pihak. Namun, keputusan

yang diharapkan oleh semua pihak tetap tidak dapat

memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan

karena adanya perbedaan pendapat diantara para kerabat

raja yang bermusyawarah (Robson 1995:77). Perbedaan

pendapat biasa terjadi pada sebuah musyawarah, oleh

karena itu perlu adanya kesepakatan dari semua pihak yang

bermusyawarah atau kompromi.

Dalam sebuah musyawarah, aspek kompromi

merupakan hal penting sebelum keputusan diambil. Hal itu

sesuai dengan pendapat Logsdon (1978:95) yang

menyatakan bahwa ada proses kompromi dalam

bermusyawarah. Hal tersebut dapat terjadi karena ada

kepentingan umum yang diperhatikan pada saat

bermusyawarah (Logsdon 1978:95). Hal ini juga terjadi

pada musyawarah yang dilakukan oleh raja Majapahit

beserta para kerabatnya. Pada saat terjadi kemacetan pada

pelaksanaan musyawarah, maka diperlukan adanya

kompromi diantara peserta musyawarah. Akhirnya, dengan

adanya kompromi itu maka dicapailah keputusan untuk

tidak menetapkan pengganti Patih Gajah Mada. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat

menggantikan kedudukan Patih Gajah Mada (Robson

1995:77).

Ketika keputusan untuk tidak mengganti posisi

Patih Gajah Mada ditetapkan, pimpinan musyawarah

bertanggung jawab atas hasil musyawarah. Demikian pula

yang terjadi pada Hayam Wuruk. Sebagai seorang raja dan

pemimpin musyawarah, Hayam Wuruk menunjukkan rasa

tanggung jawabnya terhadap keputusan yang telah diambil

secara bersama itu. Hal tersebut ditegaskan pada Naskah

Nagarakertagama pupuh LXXI:3 yang menyatakan bahwa

raja bertanggung jawab apabila ada pihak pihak tertentu

yang merasa keberatan atas hasil yang telah diputuskan

secara bersama (Robson 1995:77).

Musyawarah yang dilakukan oleh Bhatara Sapta

Prabhu tersebut tidak hanya menyangkut pemilihan

pengganti Patih Gajah Mada, namun juga lainnya.

Nagarakertagama pupuh LXXII menyatakan bahwa pada

waktu itu Bhatara Sapta Prabhu juga mengangkat Pu Tandi

sebagai wrddamantri8

Pu Nala sebagai tumenggung

mancanegara dan Patih Dami sebagai yuwamantri9

(Robson 1995:77).

Prosedur pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh raja pada masa Majapahit dapat diketahui secara lebih

jelas pada Kakawin Ramayana XIII: 20-9710. Dalam kakawin

tersebut diceritakan tentang musyawarah yang dilakukan

oleh Rawana. Mula-mula Rawana diceritakan

mengumpulkan para patihnya untuk dimintai pendapatnya

tentang cara melawan Rama. Rawana yang memimpin

pertemuan tersebut juga menyampaikan beberapa

tindakan Rama yang merugikan Rawana diantaranya

membunuh perwira dan prajurit raksasa Kerajaan Lengka,

membunuh Bali sahabat Rawana, dan membunuh anak

kesayangan Rawana yang bernama Sang Aksa. Setelah

Rawana mengemukakan masalahnya, para patih kemudian

mengajukan pendapatnya masing-masing (Savitri

1993:71).

Musyawarah pada masa Majapahit tidak hanya

dilakukan oleh kaum elite kerajaan saja, namun juga

dilakukan oleh tokoh agama. Di bawah ini adalah

pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh

agama.

Musyawarah yang dilakukan oleh tokoh agama

Informasi mengenai musyawarah yang dilakukan

oleh tokoh agama atau pendeta Siwa maupun Buddha

diketahui dari naskah kesastraan Nagarakertagama.

Naskah Nagarakertagama tersebut menceritakan bahwa

musyawarah dilakukan oleh para pendeta tersebut di

bangsal depan keraton (Robson 1995:29). Pada masa

Hayam Wuruk, para pendeta Siwa dan Buddha

bermusyawarah untuk membahas penyelenggaraan

upacara gerhana bulan pada bulan Phalguna. Hal itu disebut

dalam Nagarakertagama VIII:3 yang menyatakan:

“…nggwan para sewa bodda mawiwada mucap aji

sahopakara wki sok, prayascita ri kalaning grahana

Phalguna makaphala haywaning sabhuwana…”

Upacara gerhana tersebut merupakan hal penting

bagi kerajaan Majapahit dan hal itu ditunjukkan dengan

besarnya perhatian Hayam Wuruk sebagai raja pada waktu

itu. Kebesaran dan kemeriahan upacara tersebut sebagai

upacara kerajaan perlu diselenggarakan sebagai salah satu

bukti besarnya kekuasaan raja (Moedjanto 1990:104).

Selain itu, upacara itu juga penting dilakukan untuk

mencapai keselamatan seluruh dunia. Oleh karena itulah

maka Hayam Wuruk memberikan kepercayaan kepada para

pendeta Siwa dan Buddha, sebab mereka dianggap lebih

memahami pelaksanaan ritual tersebut. Para pendeta Siwa

dan Buddha melaksanakan perintah raja tersebut dengan

baik dan hal itu dibuktikan dengan melaksanakan

musyawarah untuk membahas segala hal terkait dengan

pelaksanaan upacara tersebut (Savitri 1993:40).

Musyawarah pada waktu itu dilaksanakan di wanguntur,

halaman utama keraton, sebuah bangunan luas yang

terletak di bagian depan keraton. Stutterheim dalam

Pigeaud (1963:13) menyatakan bahwa wanguntur

sebagaimana halnya keraton-keraton Jawa lainnya

dilengkapi dengan sitihinggil. Musyawarah yang dikenal dan dilaksanakan di

Majapahit tidak hanya dikenal pada kalangan elite kerajaan

dan para tokoh agama. Masyarakat pedesaan juga

melaksanakan musyawarah diantara mereka. Berikut ini

disampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan

musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat di

pedesaan.

Musyawarah pada masyarakat desa

Data prasasti secara implisit menunjukkan bahwa

ada proses musyawarah pada masyarakat pedesaan.

Indikasi adanya musyawarah pada masyarakat pedesaan di

Majapahit terdapat pada prasasti Himad dan

Bendosari/Manah I Manuk.

Berdasarkan informasi pada prasasti Himad

diketahui bahwa para rãma Walandit bermusyawarah

terlebih dahulu sebelum mengajukan tuntutan kepada

masyarakat desa Himad. Mereka bermusyawarah tentang

hal-hal apa saja terkait dengan tuntutan yang akan diajukan

kepada pihak lawan, para dapur Himad, terkait dengan

status sīma atau swatantra desa mereka.

Status sīma berupa anugerah istimewa dari raja

membawa perubahan bagi masyarakat desa. Perubahan itu

berupa kebebasan dalam hal pembayaran pajak atau

pengurangan pajak (Suhadi 1993:3). Status istimewa

tersebut tentu saja menggembirakan masyarakat desa, oleh

karena itu mereka merasa perlu memperjuangkan status itu

secara bersama (Suhadi 1993:3).

Para dapur Himad tersebut kemudian melakukan

musyawarah sebelum memberikan keterangan terkait dengan keberadaan Sang Hyang Dharmma Kabuyutan yang

dipermasalahkan para rãma Walandit. Mereka

menyatakan bahwa kundi thãni11 yang ditempatkan di

Walandit berasal dari Himad. Para dapur Himad juga

menyatakan bahwa bahkan merekalah yang memberi tahu

para rãma Walandit tentang kerusakan yang ada pada Sang

Hyang Dharmma Kabuyutan.

Keputusan terhadap masalah yang menjadi

sengketa masyarakat dua desa itu kemudian dikeluarkan

oleh para pejabat kehakiman kerajaan seperti samget i

jamba, samget i pamwatan, pu andawan, rakryan apatih

mpu mada, dan sang aryya rajadhikara. Para pejabat

kehakiman itu menetapkan keputusan setelah

mendengarkan keterangan para saksi, mempelajari kasuskasus yang pernah terjadi sebelumnya serta kitab-kita

hukum, berpegang teguh pada kita Kutaramanawadi, serta

mengikuti kebiasaan sang pendeta dalam memutuskan

suatu perkara (Nastiti 1985:564). Mereka memutuskan

bahwa bukti-bukti yang dikemukakan oleh para rãma

Walandit dianggap lebih kuat sehingga akhirnya mereka

memenangkan sengketa ini. Adapun pejabat kehakiman

kerajaan yang mengesahkan keputusan tersebut adalah

sang wangsadhipati pamget tiruan. Berdasarkan

keterangan yang ada pada prasasti tersebut, maka prasasti

Himad ini dapat pula dikatakan sebagai prasasti peradilan

dari masa Majapahit.

Contoh musyawarah lainnya yang melibatkanmasyarakat desa dapat dijumpai pada prasasti

Bendosari/Manah i Manuk. Samasanak Sima Tiga yang

digugat, sebagaimana diceritakan pada prasasti

Bendosari/Manah i Manuk, tentu juga bermusyawarah

terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Aki Santana

Mapañji Sarana dan kawan kawannya karena hal yang

digugat itu menyangkut kepentingan bersama. Para

samasanak Sima Tiga ini bermusyawarah untuk

mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa tanah

seluas 67 lirih itu dahulu digadaikan kepada canggahnya

seharga satu setengah taker12 perak.

Persengketaan itu akhirnya diselesaikan oleh

pejabat kehakiman kerajaan yang tergabung dalam

kelompok pejabat rakryan ring pakirakiran. Mereka

menetapkan keputusan terhadap sengketa tersebut

berdasarkan kitab-kitab hukum, pendapat umum, serta

kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, Aki Santana Mapanji Sarana

dimenangkan dan mereka mendapat surat jayasong untuk

melindungi hak mereka (Nastiti 1985:565).

Musyawarah yang diselenggarakan oleh penduduk

desa untuk menuntut hak mereka itu menunjukkan bahwa

mekanisme jalannya pemerintahan masa Majapahit itu

tidak hanya dari atas ke bawah saja, namun juga dari bawah

ke atas (Savitri 1993:69). Mereka bermusyawarah diantara

mereka terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan

kepada pihak kerajaan. Apabila masalah yang dihadapi tidak juga dapat diselesaikan di tingkat desa, maka diajukan

kepada tingkat pusat kerajaan. Pada tingkat yang lebih

tinggi ini, masalah diselesaikan oleh raja beserta pejabat

yang dianggap kompeten dalam bidangnya, misalnya

pejabat kehakiman, atau raja beserta para kerabatnya yang

tergabung pada dewan pertimbangan kerajaan yang

disebut dengan Bhatara Sapta Prabhu.

Berdasarkan interpretasi terhadap data prasasti

maupun naskah kesastraan, terbukti bahwa pada masa

Majapahit abad ke 13 hingga 14 M telah dikenal cara

penyelesaian masalah dengan cara musyawarah.

Musyawarah ini dilakukan dari kaum elite yang terdiri dari

para kerabat raja, tokoh agama, serta penduduk desa.

Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan masalah

secara bersama dan kompromi.

Musyawarah pada masa Majapahit: bukti adanya

kepemimpinan demokratis pada sebuah kerajaan

Dalam sebuah pemerintahan, ada tiga jenis

kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hargie, Saunders,

dan Dickson (1994:309). Ketiga jenis pemimpin itu adalah

otokratis, demokratis dan laissez faire. Diantara tiga jenis

itu, dua jenis kepemimpinan yaitu otokratis dan demokratis

yang dibahas dalam tulisan ini, karena jenis kepemimpinan

tersebut yang sangat terkait dengan topik bahasan tulisan

ini. Pada kepemimpinan otokratis atau kerajaan,

pemimpinnya cenderung untuk memimpin secara otoriter.

Hal ini dapat terjadi karena pemimpin tersebut memiliki

wewenang dan kekuasaan yang terkonsentrasi dalam

dirinya yang sangat besar. Masyarakat pada pemerintahan dengan jenis pemimpin otoriter cenderung bersifat

pesimistis dan negatif karena pemimpinnya tidak

mendukung masyarakat untuk berinisiatif dan maju. Para

pemimpin jenis ini juga tidak mendukung komunikasi yang

aktif diantara para anggotanya (Northouse 2021). Hal ini

berbeda dengan yang terjadi pada pemimpin yang

demokratis. Para pemimpin demokratis mendukung

anggotanya untuk berinteraksi. Pemimpin yang demokratis

memberikan efek positif pada masyarakat. Mereka memiliki

inisiatif dan tanggung jawab atas kemajuan mereka (Hargie,

Saunders, dan Dickson 1994:309).

Pemimpin pada Kerajaan Majapahit adalah seorang

raja yang tidak bertindak secara otoriter walaupun

memiliki status sosial tertinggi di wilayah kekuasaannya

(Savitri 2015:23). Status dan kekuasaan yang tinggi itu

diperoleh karena raja dikultuskan sebagai dewa dengan

cara menganggapnya sebagai titisan dewa atau bahkan

dewa itu sendiri (von Heine-Geldern 1942:22; Kartodirdjo

1969:18; Savitri 1993:3). Hal ini diperkuat dengan

pernyataan pada Manawa Dharmmaçastra VII:13 dan

Manawa Dharmaçastra VII:6 sebagai kitab undang-undang

Majapahit terkait dengan perilaku raja. Undang-undang

tersebut menyatakan bahwa raja berhak mengeluarkan

undang-undang, menghukum orang yang melanggar

undang-undang, dan berhak menghukum orang yang

menentangnya.

Kekuasaan raja yang sedemikian tinggi itu ternyata

tidak menjadikan raja bertindak tak terbatas. Manawa

Dharmmaçastra sebagai undang-undang Kerajaan

Majapahit tidak hanya mencantumkan hak-hak seorang raja saja, namun juga kewajiban yang harus dilakukan oleh

seorang raja. Kewajiban itu dituntut untuk dilakukan oleh

seorang raja untuk mengimbangi dan membatasi

kekuasaan raja yang begitu tinggi itu. Hal itu terbukti dari

Manawa Dharmmacastra VII:140 yang menyatakan bahwa

dalam menjalankan pemerintahan, seorang raja dituntut

untuk mempertimbangkan setiap persoalan yang dihadapi

dan hendaknya bertindak tegas dan bijaksana, karena raja

yang bersikap demikian itu sangat disegani oleh semua

orang. Pelaksanaan musyawarah pada Kerajaan Majapahit

juga menjadi bukti bahwa raja Majapahit tidak

menggunakan haknya tanpa batas. Raja Majapahit juga

bertindak bijaksana dan demokratis karena bersedia

mendengarkan orang lain sebelum menetapkan suatu

keputusan.

Sikap demokratis raja berimbas pada kebijakannya

pada seluruh wilayah kerajaan, dari tingkat pusat hingga

desa. Hal itu memberikan dampak positif pada rakyatnya.

Rakyat bebas untuk menyatakan pendapatnya dalam

sebuah musyawarah. Inisiatif masyarakat pedesaan untuk

bermusyawarah ini sekaligus merupakan bukti bahwa

masyarakat tidak bertindak secara pasif. Mereka aktif

berkomunikasi dan berpendapat secara interaktif dalam

sebuah musyawarah dengan pihak lain untuk kemajuan

mereka.

Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat

Majapahit dari tingkat pusat hingga pedesaan menunjukkan

bahwa Kerajaan Majapahit tidak dipimpin oleh raja yang otoriter, namun dipimpin oleh raja yang demokratis. Kitab

Manawa Dharmmaçastra sebagai undang-undang pada

Kerajaan Majapahit tampaknya efektif untuk membatasi

kekuasaan raja yang tak terbatas sebagaimana terdapat

pada konsep dewaraja yang menganggap rajansebagai

titisan dewa.

Pelaksanaan musyawarah pada segala lapisan

masyarakat itu membuktikan bahwa musyawarah telah

dilaksanakan secara aktif pada waktu itu. Hal ini sekaligus

menegaskan sikap demokratis raja yang tidak mengekang

rakyatnya untuk berpendapat. Kebebasan yang diberikan

raja kepada para kerabat, bawahan, dan masyarakat di

pedesaan untuk bermusyawarah itu menunjukkan bahwa

raja memberikan semangat kepada rakyatnya untuk

berkomunikasi secara aktif dan berinteraksi secara bebas

dengan pihak lain. Hal inilah yang semakin menegaskan

adanya pemerintahan demokratis dan tidak otoriter pada

Kerajaan Majapahit.

Trowulan, sebuah kawasan yang secara geografis

terletak di Jawa bagian timur, diyakini oleh banyak

sejarawan, arkeolog, dan para sarjana pernah menjadi kota

Raja Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit mencapai masa

keemasannya, kota raja ini menjadi sebuah kota yang kaya

dan makmur. Banyak pendatang dari luar daerah datang ke

sini khususnya untuk urusan perdagangan dan diplomatik.

Para pendatang tersebut misalnya dari daerah lain di Jawa,

beberapa pulau di nusantara seperti Bali, Dompo,

Suwarnadwipa, dan juga orang–orang dari daerah yang

lebih jauh lainnya seperti Campa, Siam, Khmer, Birma dan

tentu saja Cina. Kondisi ini direkam oleh Prapanca dengan

baik dalam karyanya Desawarnnana atau yang lebih banyak

dikenal dengan Nagarakretagama13

.

Keruntuhan Kerajaan Majapahit pada awal abad

XVI, tidak serta merta menghilangkan memori kolektif

masyarakat pulau Jawa dan sekitarnya atas kejayaan yang

pernah dicapai beberapa abad sebelumnya tersebut. Hal ini

dapat dilihat dari berbagai karya sastra yang diproduksi

sejak abad XVII. Seperti dalam kitab Pararaton misalnya yang menjelaskan tentang para penguasa kerajaan tersebut

berikut para leluhurnya. Selain itu, dijelaskan pula berbagai

peristiwa yang terjadi sejak masa leluhur wangsa Rajasa

yang memerintah kerajaan Majapahit hingga keruntuhan

kerajaan tersebut. Naskah Pararaton yang tertua berasal

dari tahun 1613 Masehi atau sekitar 100 tahun pasca

keruntuhan Majapahit.

Selain Pararaton, berbagai karya sastra lainnya

tentang kejayaan Majapahit terus diproduksi dan

direproduksi khususnya dari kalangan istana baik di Jawa

maupun Bali. Kondisi tersebut terjadi karena para penguasa

mendapatkan manfaat baik dari ikatan darah dengan

Majapahit maupun penguasaan atas berbagai peninggalan

Majapahit. Memori masyarakat bumiputera tentang adanya

suatu kerajaan besar di masa lalu, rupanya menarik minat

dan perhatian bangsa Eropa untuk mengambil manfaat

seperti halnya kalangan bangsawan dan penguasa Jawa.

Meskipun demikian, pemanfaatan Majapahit dan

peninggalannya oleh bangsa Eropa tetap memiliki

perbedaan mendasar.

Pada masa setelah Inggris angkat kaki, Majapahit

dan warisannya kembali ke dalam kekuasaan Belanda. Pada

masa inilah kemudian dikembangkan penelitian yang lebih

memadai terkait bekas Kotaraja Majapahit di Trowulan,

Jawa Timur. Tulisan ini akan mengeksplorasi beberapa

sumber-sumber terkait khususnya bagaimana para

penguasa kolonial baik Inggris maupun Belanda

memandang dan memanfaatkan Majapahit beserta

peninggalannya dimulai sejak masa Raffles berkuasa hingga

awal abad keduapuluh. Beberapa temuan baru dari sumber-sumber ini antara lain peran dari Bupati Mojokerto R.T

Kromo Adinegoro dalam pelestarian warisan Majapahit di

wilayahnya yang kerap tertutupi oleh kontribusi besar

pendahulunya. Selain itu, interpretasi arca terakota yang

sering diidentifikasi sebagai Gajah Mada juga telah populer

di masa tersebut, jauh sebelum Muhammad Yamin

mengklaimnya.

Majapahit dalam Kekuasaan Inggris

Meskipun telah ditinggalkan sejak keruntuhannya,

kota Majapahit di Trowulan masih memiliki magnet bagi

.jpg)